従来の日本のモダニズム評価に見られる問題

日本近代建築史では、モダニズムやそのパイオニアが高く評価されることが多い。それは、ファシズム下でモダニズムを率先して提唱しつつ、日本趣味の建築(俗に「帝冠様式」)を糾弾し、太平洋戦争後になって建築界の指導的地位を確立するに至ったアヴァンギャルドとして称賛するというものである。このような見方が今日まで支配的なのは、彼らの言説が「先見の明があった当事者の証言」として鵜呑みにされていることが関係しているからだろう。しかし、当時の資料やモダニストの作品を精査すると、彼らの発言に実効性があったのかについては疑問が感じられるし、従来の建築史の書かれ方にも修正すべき点が多々あることが見えてくる。

モダニズムの基盤──合理主義と抽象美重視

それを説明する前に、ここでモダニズムの定義を確認しておこう。モダニズム建築は、合理主義をベースに、20世紀初頭に登場した新しい美学、具体的には、抽象的な要素である線や面、ヴォリュームの構成で美がつくられるとする美学を適用し、社会改革を志向する建築のことで、1920年代の西欧で成立した。その初期の代表例として知られるのがグロピウスのバウハウス校舎(1926、写真1)や、ミースのバルセロナ・パヴィリオン(1929、写真2)、ル・コルビュジエのヴィラ・サヴォア(1931)などである。

合理主義は、理性を信頼し、それを働かせれば、うわべの多様性の裏に潜むと考えられる本質的・普遍的な要素(真実)を把握できるとする。建築は基本的に一品生産なので古今東西きわめて多様ともいえるが、合理主義的建築観では、そのなかに建築を成り立たせるための必須の本質的・普遍的要素、つまり建築の最大公約数のようなものがあると見なす。それを抽出して、それだけで建築をつくったとしたら、それは建築の本質的・普遍的要素を必ず含むことになるから、理論上は、どこに建てても、どの時代でも有効な「真の建築」になるはずである。そして、その要素と見なされたのが柱・梁のような構造体や、線や面、四角形や円筒などの幾何学的立体による構成で、それを明瞭に表現するデザインがよしとされた。なお、抽象的・幾何学的要素のコンポジションで美がつくられるという思想は、テオドール・リップスの『美学』(全2巻、1903、1906)ではじめて提唱されたものである。

また、理性によって都市や建築の問題点を把握でき、それに対して合理的な改善策を見いだせるとするので、改革志向が強くなる。また、近代科学技術はグローバルに有効(普遍的)なので、それが可能にする新技術や構造形式を活用することが奨励される。その一方で、装飾は付加的・二次的な要素なので排除すべきものになる。

このような建築が1920年代に日本に導入された。そのときに、シンプルな美学とともに特に重視されたのが「合目的性」である。それは、形は機能から導き出すべきだというもので、当時の日本の若手建築家が注目していたドイツの評論家アドルフ・ベーネの「目的建築」やル・コルビュジエの著作の影響とみられる。

写真1:バウハウス校舎(グロピウス、1926、撮影:筆者)

写真2:バルセロナ・パヴィリオン(ルートヴィヒ・ミース、1929、1986復元、撮影:筆者)

野田俊彦の「建築非芸術論」

それに先行して、1910年代に類似の考えを表明していた建築家がいた。それが野田俊彦の「建築非芸術論」(彼の東大卒業論文をもとにしたもので、『建築雑誌』1915年10月号に掲載)である。建築を「非芸術」と断じるのはセンセーショナルではあるが、それ自体はたいした問題ではない。ここでの野田の主旨は、形を整えるために機能とは無縁の塔や装飾を配することや、立面を左右相称に整えるやり方を批判しつつ、機能を満足させることだけから形を導き出すべきことを訴えることにあった。そこにうかがえるように、彼が批判した「建築芸術」は、当時まだ命脈を保っていた歴史主義(過去の建築様式を適用して立面を整えるやり方)の建築のことだった。

野田は、建物に求められるさまざまな機能を満足させる最適解があると信じ、科学的な分析によってそれが得られると考えていた。

1927年に東京帝大で行った講演の際には、用途に忠実な形はひとつしかないと述べている。それを象徴するのが彼の講演「隅田川に架すべき六橋は同一様式たるべし」(『建築雑誌』1925年10月号)である。これは、関東大震災復興事業で隅田川に一斉に架けられることになっていた6つの橋のデザインについて、スパンや積載荷重などの与条件が同じだからその形も同一であるべきだというものだった。要するに、機能を満足させる最適解(機能に対応した形)があるというわけである。しかし、野田はそこでその最適解を示したわけではない。いや、示せなかったというべきだろう。彼は、科学技術が進歩すればいずれそれが可能になるとしていたが、実際にはそんなものはあり得ない。

たとえば先の6橋についていえば、想定荷重から構造体の適切な断面積が算定されたとしても、その形までは決められない。形を決めるためには分析だけではなく、別のもの、つまり統合の過程、いいかえれば形につなげるための方法論や美学が必要だが、野田にかぎらず、当時の日本のモダニストにはそれを構想しようとする姿勢はまったく見られなかった。彼らは「合目的性」の呪縛にとらわれていたのである。

「新しい様式」としてのモダニズム

その一方で、モダニズム建築の日本への導入に関して、西欧とは異なる現象が見られた。ル・コルビュジエが歴史主義を信奉するアカデミズムに敵対したことはよく知られている。日本でも、モダニストは、歴史主義を過去の様式の「模倣」として厳しく批判している(「模倣」と断定したのは、創作という行為を理想化しすぎたことによる)。しかし、モダニズム建築の敵であったはずの歴史主義の側からは、モダニズムは簡単だから若手がとっつきやすいという程度の見解が示されただけで、モダニズムを否定する声はあがっていない。日本では、モダニズム建築は何の抵抗もなく、すんなり受け入れられたのである。

モダニズムの適用範囲

それは、モダニズムが歴史主義の範疇で理解されたからだと私は考えている。当時の日本でモダニズムが適用されたビルディングタイプは限られていた。それは、郵便局や工場、病院、住宅や小中学校で、記念建造物や官庁、大学の本館などには適用されていない。モダニズムは「清楚明快」と形容できるビルディングタイプに適用されるものだったである。渡辺仁のように、東京帝室博物館本館(コンペ1等案、1930)のような「日本趣味の建築」を提案する一方で、原邦造邸(現・原美術館、1939)のようなモダニズム建築を設計した建築家がいたことにうかがえるように、モダニズムは歴史主義にとり込まれていた。要するに、日本では、モダニズムはオールマイティな建築ではなく、「清楚明快」と形容できるビルディングタイプにふさわしい「新様式」と見なされていたということである。

近代には、議事堂や官庁、大学などの教育施設・博物館や美術館、オフィスビル、中央市場など、さまざまなビルディングタイプが新たに必要になった。設計者は、それぞれのビルディングタイプにふさわしいデザインを模索することになったが、前例がないため、また過去と無縁の意匠をすぐにつくりだせるはずもないので、過去の建築様式に何らかの意味を重ねて、建物の機能や、その建物が建つ場所の特性を表現しようとした。それが歴史主義である。その点で、日本でのモダニズムはまぎれもなくひとつの「様式」だった。

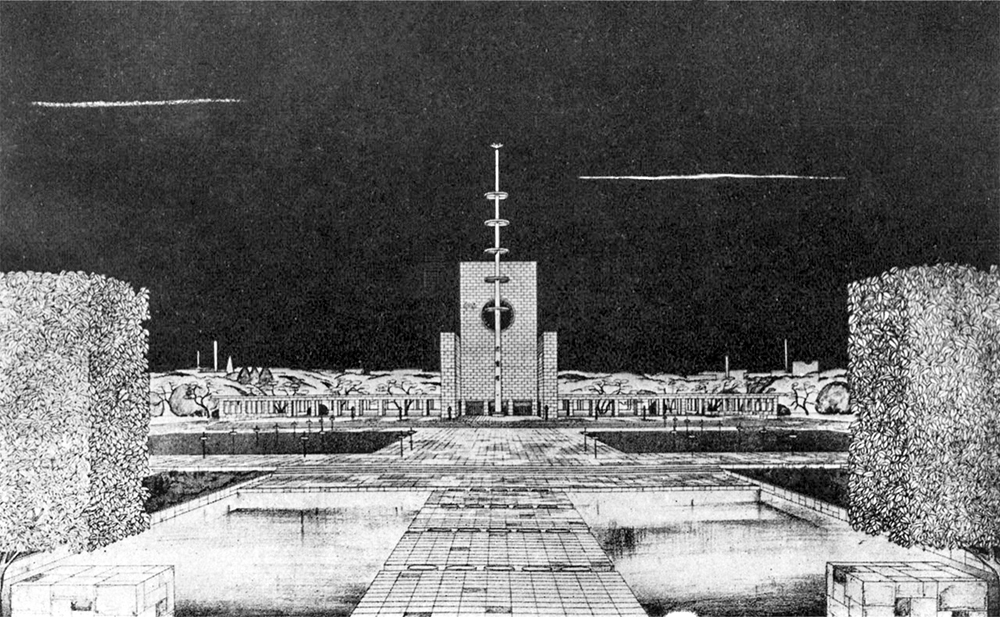

日本のモダニズムが「様式」だったことは、他のことからも確かめられる。堀口捨己は当時の日本のモダニズムのリーダーで、「合目的性重視」の立場から「様式なき様式」(形は機能分析の結果として決まるという主張)を提唱しつつ、大島測候所(写真3、1938)や若狭邸(1939)のようなモダニズムの名作をつくり出した。しかし、そのすぐ後の『国際建築』1940年4月号に発表した「忠霊塔の表現と其一試案」(図1)では、忠霊塔は「目的建築」ではないから、五重塔の相輪やゴシックのカテドラルのローズ・ウィンドウという過去のモチーフ(様式)を引用したと述べている。モダニズムは「記念建築」に適用できるものではないとされたのである。市浦健も、社寺などの「紀念的建造物には過去の様式の採用も許し得る事であるが」1)と記している。

日本のモダニズムが「記念建築」に対して無策だったことは、1942年に行われた「大東亜記念営造計画」コンペの当選案からもうかがえる。これは「大東亜の盟主としての日本」の記念建造物を求めるアイデア・コンペだが、その当選案にル・コルビュジエの「ムンダネウム計画」(1929)に似たものが散見される。ここでも、「合目的性重視」では記念建築に対応できず、ル・コルビュジエの「模倣」に頼らざるを得なかったことが示されている。それは「形の意味」が問われるテーマだったからである。ちなみに、モダニズムは抽象美重視だから、公式には「形の意味」は問われない。

戦前の日本のモダニストの言説は勇ましいが、それはスローガンにすぎなかったのである。機能に対応する最適解や、木造や鉄筋コンクリート造などの構造形式ごとに最適な形が存在するというような彼らの主張は、テクノロジーの進歩に期待をかけるものだったが、そこに実効性はなかった。その結果、彼らのデザインは、新しい美学(抽象美)の表明の域に止まることになった。なお、モダニズムに先行して、明治末からウィーン版のアール・ヌーヴォーであるセセッションが日本で流行していた。それは装飾を控え、シンプルで平面性重視のデザインを特徴とするものだったので、モダニズムの美学へのスムーズな移行の橋渡しになったと見られる。

写真3:大島測候所(堀口捨己、『国際建築』1939年2月号)

図1:堀口捨己「忠霊塔の表現と其一試案」(『国際建築』1940年4月号)

丹下研究室によるモダニズムのレベルアップ

日本のモダニズムのレベルアップは太平洋戦争後で、丹下健三と彼の弟子たちが主導したものである。敗戦直後にベストセラーになったのが、濱口隆一の『ヒューマニズムの建築』(雄鶏社、1947)である。それは「民主社会」到来の高揚感をもとに、その社会にふさわしい建築を求めるものだった。しかし、そこで濱口が提唱したのは、「あくまで機能を忠実に追究して建築を作れ」ば、「その結果が─条件に恵まれてゐさへすれば─美しい建築となる」(p.76)というような、野田と同様の素朴な機能主義だった。

それを批判しつつ乗り越えたのが丹下研究室である。丹下研究室は、素朴な機能主義では機能が個別的・静的にとらえられており、機能相互や機能と形との関係が意識されていないと批判した。そして、「機能」は個別的で、とらえどころのない概念でもあることを踏まえたうえで、その中に各機能の「本質的な発展」、つまり「客観的な法則」がひそんでおり、それをつかみ出すこと(それを彼らは「機能の典型化」と呼んだ)が重要で、それを空間構成に結びつける過程を含めて「空間の典型化」と呼んだ。

機能と空間の関係が矛盾に満ちていることを認識しつつその統合をめざす点で、ヘーゲルの弁証法的なやり方といえる2)。

たとえば、オフィスビルというビルディングタイプは、フレキシビリティが求められる執務空間と、サーキュレーションの機能を収めるコアからなる。丹下研究室は、その区別を明確化し、機能ごとのあり方を典型化したうえで、それらをモデュールによって統合し、デザインにつなげることを目ざした。

普遍性重視の建築論

このような志向は、普遍性重視で、典型的な合理主義である。彼らは一般解を想定したうえで、実際のプロジェクト(特殊解)に適用し、そこで見つかった課題を一般解にフィードバックするという、ヘーゲル的な、自己実現に向かって上昇していくループを想定していた。丹下研究室は、日本のモダニズムが西洋に遅れをとっていることを踏まえて、普遍性を重視しつつ、西洋と同じ土俵で戦うことを目ざしていた。丹下は当時「ゾルレンとしての近代建築を考えている」3)と述べている。これは、いま行われている建築(ザイン:sein、ドイツ語)ではなく、あるべきもの(ゾルレン:sollen)としての近代建築(モダニズム)という未完のプロジェクトの達成をめざすという意味である。

また丹下研究室は、西洋のモダニストが、日本の伝統的な住宅をヒューマン・スケールとフリー・スペースを共存させたモデルと見なして、注目しはじめたことに浮かれるのではなく、それを有効なものにするために、その「空間の無限定性」を「空間の典型化」の視点からとらえ直すことを主張した。

また、彼らは「社会的空間」と「私的空間」という区分けを提案した。それにより、たとえば住宅を、居間・食堂・私室・水回りというような諸室の構成として理解するのとは異なる、新しい認識の仕方が可能になる。彼らは、そのような見方を適用して、建物から都市まで連続的・一体的に理解する道も開いた。

「空間」という概念の活用

丹下研究室は「方法」を重視したわけだが、そのキーワードが「空間」だった。ファン・デ・フェン『建築の空間』(佐々木宏訳、丸善、1981)によれば、「空間」という概念で建築を語るやり方は新しく、ヨーロッパで19世紀末からはじまった。ヒルデブラントやシュマルゾウが、それぞれの著書で1893年に示したのが最初とされる。日本でそれがはじまったのは1940年代前半で、「空間」を最初に活用し、日本の建築界をリードしたのが丹下研究室だった4)。管見によれば、日本のモダニストで「方法論」の重要性を認識したのは丹下研究室が最初で、その方法論構築の基礎概念になったのが「空間」だったのである。

彼らの思想は合理主義と弁証法であり、その有効性が疑われるようになった1960年代後半から限界が見えはじめたものの、日本のモダニズムを牽引し、世界レベルに引き上げた功績は高く評価される。次代を担う磯崎新がその中から出てきたのは偶然とは思われない。彼の言説は、「空間」という概念をもとに方法論を構築しつつ、丹下研究室の思想を批判的に乗り越えようとするものだったからである。

[註]

1)市浦健「日本的建築と合理主義」(『建築雑誌』1936 年 11 月号、p.1224)

2)丹下健三「現在日本において近代建築をいかに理解するか」(『新建築』1955 年 1 月号)、丹下研究室「創作方法論定着への試み」(『新建築』1956 年 6 月号) など

3)「座談会・近代建築について」(『建築文化』1955 年 3 月号)での丹下健三の 発言

4)「建築雑誌に示された日本の建築界への『空間』という概念の導入と定着」(藤 岡洋保・佐藤由美)日本建築学会計画系論文報告集、no.447、pp.109-118、 1993年5月

1)市浦健「日本的建築と合理主義」(『建築雑誌』1936 年 11 月号、p.1224)

2)丹下健三「現在日本において近代建築をいかに理解するか」(『新建築』1955 年 1 月号)、丹下研究室「創作方法論定着への試み」(『新建築』1956 年 6 月号) など

3)「座談会・近代建築について」(『建築文化』1955 年 3 月号)での丹下健三の 発言

4)「建築雑誌に示された日本の建築界への『空間』という概念の導入と定着」(藤 岡洋保・佐藤由美)日本建築学会計画系論文報告集、no.447、pp.109-118、 1993年5月

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞