民家の架構の圧倒される力強さには感動をおぼえます。また、細い材料や古材を工夫して利用し、貧しい中にありながら、求める空間をかろうじてつくり上げている健気な姿に感動することがあります。

人間が自分たち家族の住処をつくる時に、身近な材料しかない中で、どのように工夫してきたのか。民家を見ていくことは、そこから始まります。そして、採集から稲作へと転換する中での食料の生産と保存方法の発達、富の集積による支配層の集権と共に発達する武器や生産道具、集約的な生産へと拡大し多様化していく社会の変化が映し出されていることを見ることができます。家からムラへ、ムラからクニへと発展していく姿です。

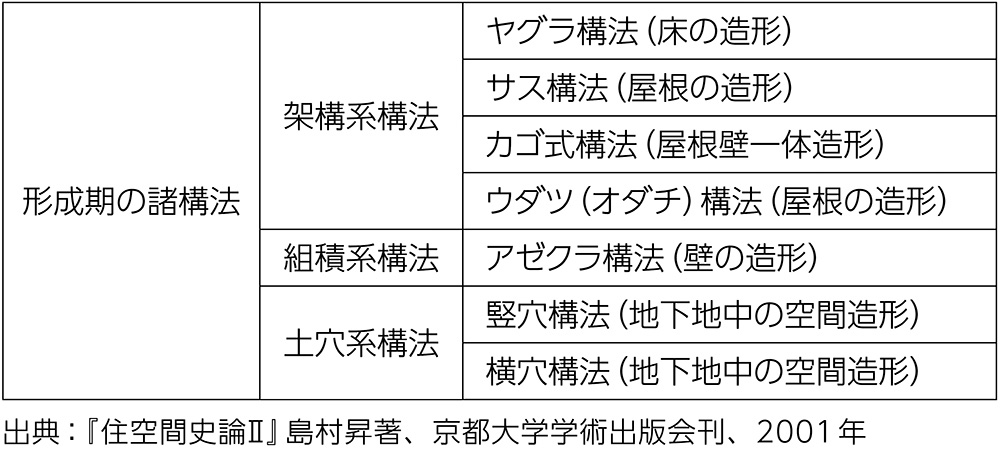

それに伴い、建築も住居だけではなく、倉庫、高倉、集会施設、祭りの施設、豪族の居館、従者の館、生産のための工場、軍事的な塀がつくられていきます。また、海外との交流も親密になり、技術や文化にさまざまな影響を受けていきます。建築の架構法も同じように周辺異民族の影響を受けながら、それぞれの地域にふさわしい姿で発展していきます。そのような視点から建築の架構法を理解できれば、建築の設計やデザインに深みを感じることができるのではないか、そのような思いから民家の架構法を整理してみようと思います。

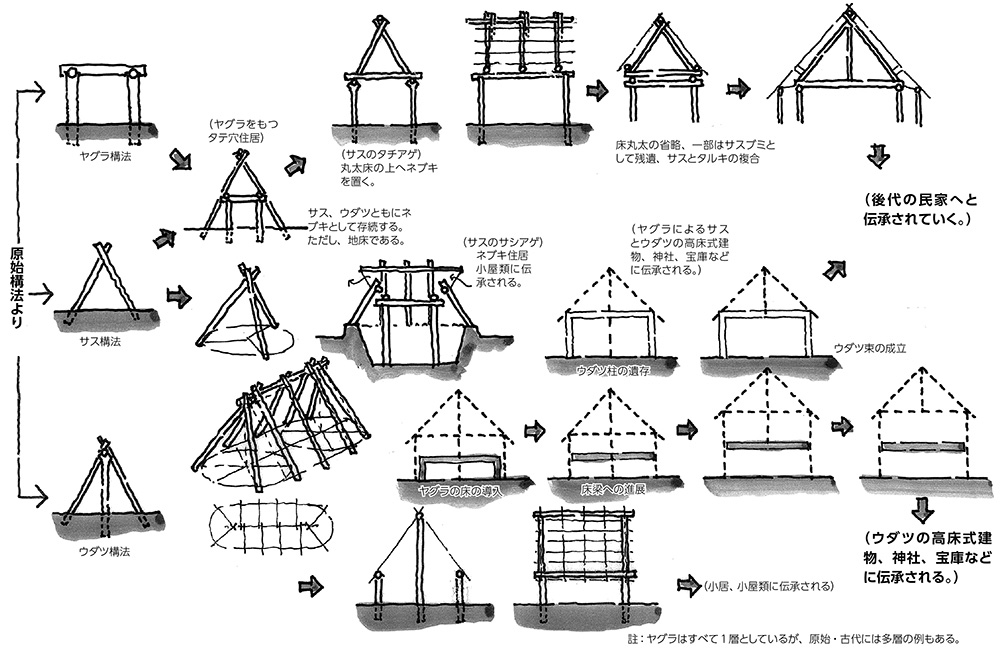

ところで、竪穴住居にも、屋根構造とは別に炉の上に櫓が組まれていました。それは、食料の保管や加工のためでした。また、外部空間には吹きさらしの大きな櫓が、神事や見張り台、その他の用途のためにつくられてもいました。三内丸山遺跡や吉野ヶ里遺跡の復元でその姿を知ることができます。その櫓構造が壁となり、その上部に小屋組(屋根)を載せることで、現在われわれが目にしている民家ができ上がっていきます。縄文時代、弥生時代、古墳時代を通じて徐々に発展し、江戸時代の民家へと発展していったのです。

民家の構造は、屋根とそれを持ち上げて支える舞台とで構成されていますが、もっともわかりやすい二重構造と考えられるのは「サス組」です。これに対して、柱の上に棟木を載せ、その棟木に垂木を架けるという、現代住宅に近い小屋組をもつ民家があります。これを「オダチ組」と呼んでいます。

より大きな梁間になると、束と母屋が付加され、いくらでも大きな屋根を構成することができます。ただし「サス組」ではサス(首又、合掌)の材寸に限りがあることと、豪雪地帯では積雪荷重に耐えられなくなるため梁間に限度を生じます。白川郷の合掌造りは、一般的な民家の屋根勾配(45°前後)よりも急勾配(60°前後)にすることで、落雪させ、積雪荷重を逃げる工夫をしています。

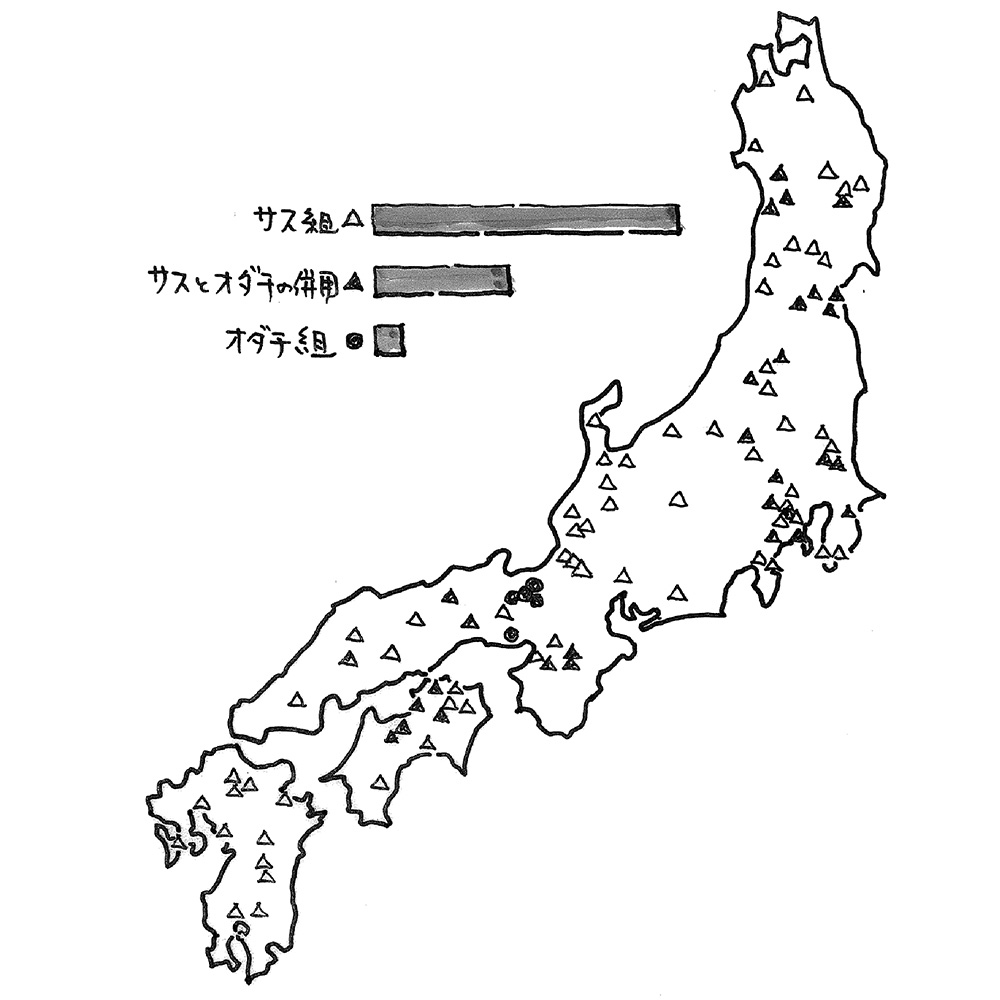

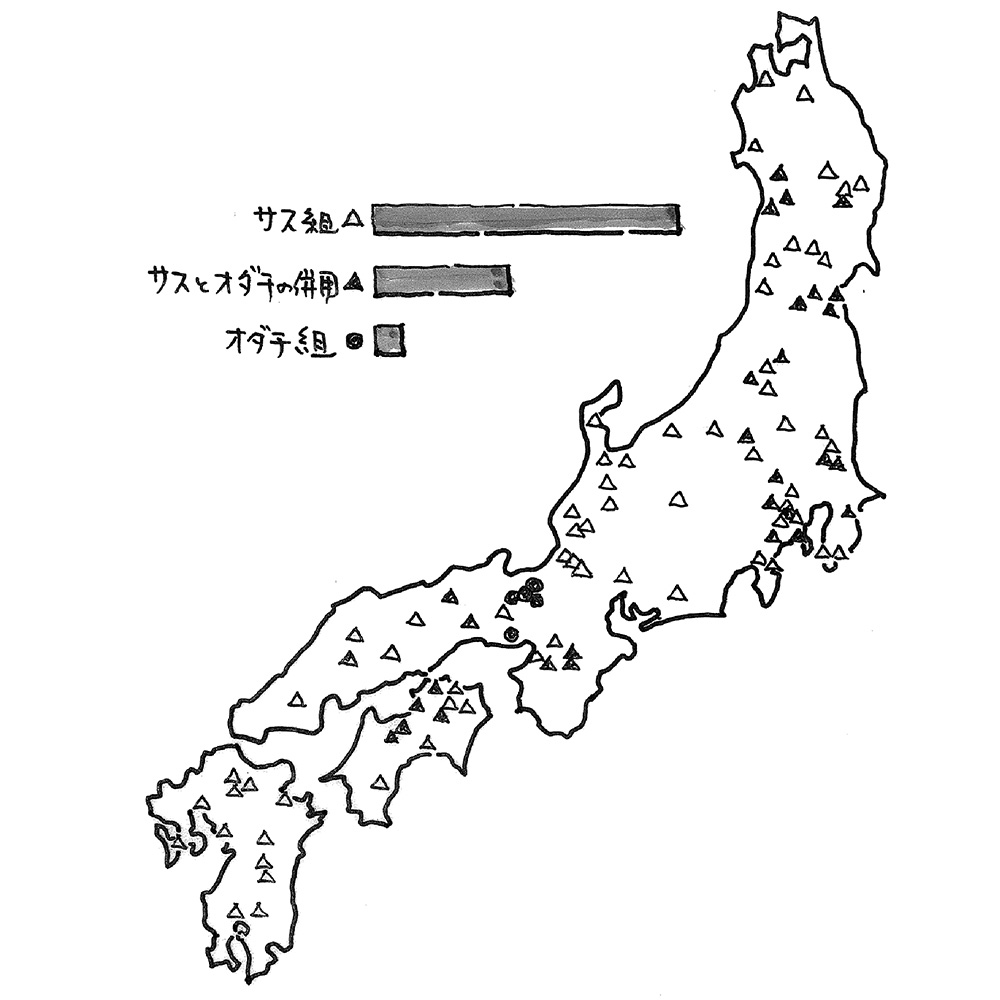

さて、この2種類の小屋組方法ですが、その分布図を見ると確かにある傾向があります。茅葺き屋根で学ばせていただいた安藤邦廣さん作成の「小屋組の分布図」をご覧下さい。

「オダチ組」は近畿圏に限られています。「サス組」は全国で見ることができます。そして、「サス・オダチの併用」は東北・関東・中国・四国に分布しています。中部・北陸・九州には併用はないようです。これが何を物語っているのか知りたいところです。(図❶)

これは、農家にもいえることです。原初は竪穴住居のようにすべてが土間でした。それが、土と土座に二分し、さらに床が張られて行きました。この流れには、民俗学からは次のような話もありました。土間は土着系の農耕民族の家に、床は船で暮らす海洋民族がもたらしたもので、これが同居するようになったのは、ふたつの民族の融合のかたちといえるというものです。九州はじめ、日本海から河川を遡り定住した地域に共通して見られるそうです。とても説得力のある話です。

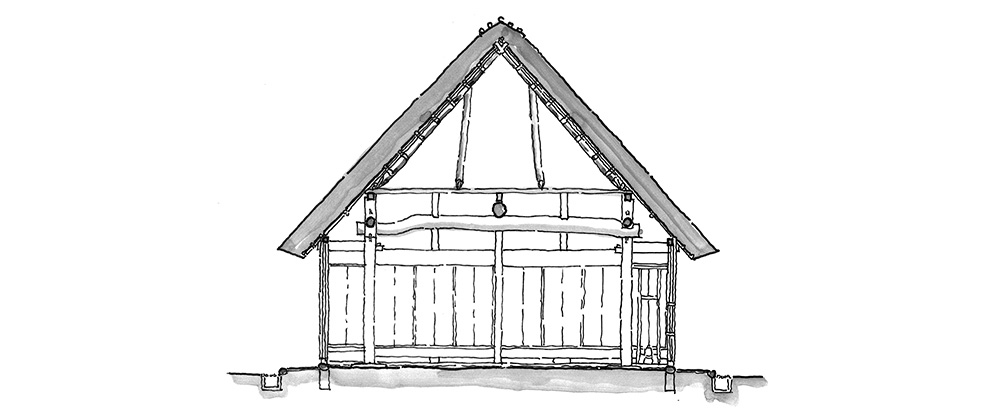

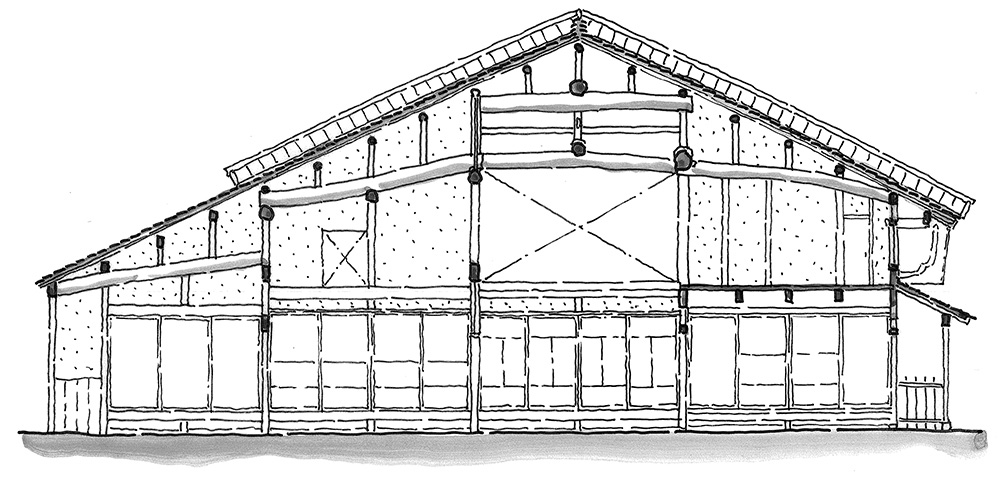

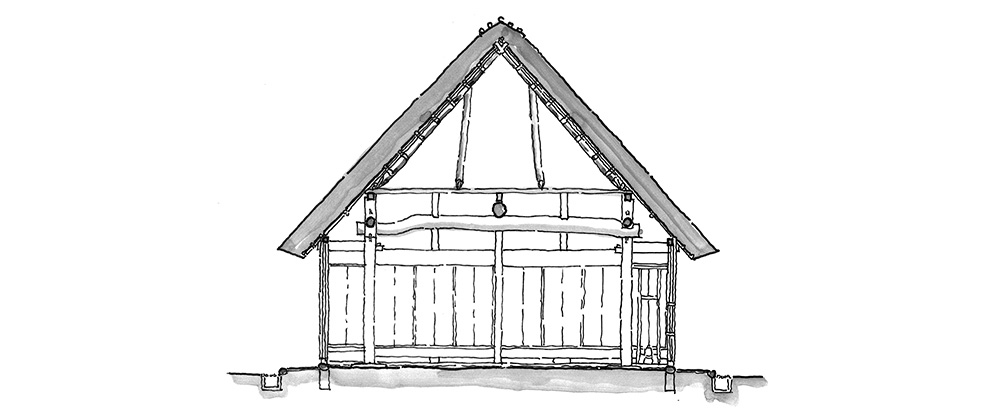

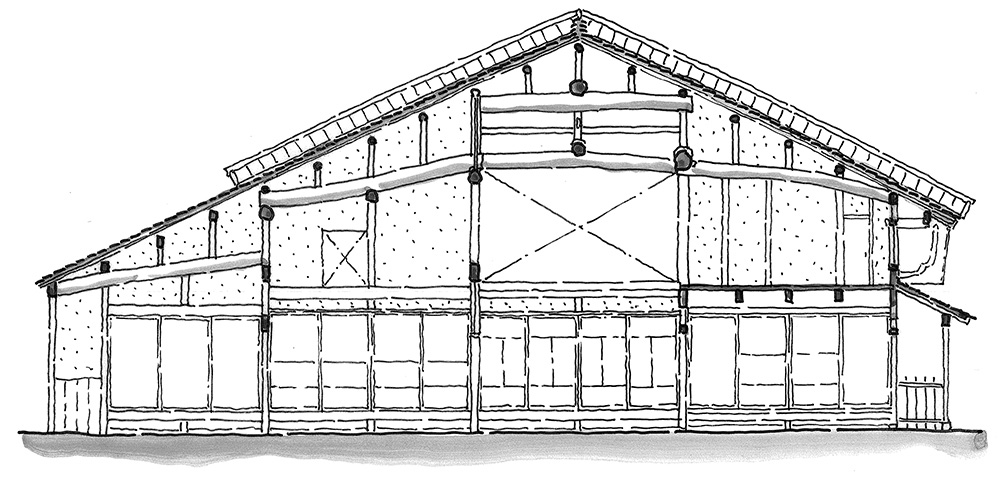

さて、「農家」と「町家」に見ることができる傾向があります。安藤邦廣さんは「オダチ組」は「サス組」に吸収された経過を見ることができると『茅葺きの民俗学:生活技術としての民家』(はる書房、1983年)において語られていますが、結果は「農家」は「サス組」、「町家」は「オダチ組」といえる傾向を強く見ることができます。以下にその典型的な断面詳細図を例示します。(図❷、図❸)

「サス」の合掌部は、単純な縄結びから、相欠り、込み栓差しなどがあります。この工法にはいわゆる棟木はなく、首又の交差部にサス受け材が載せられるのです。「ヤグラ」は肉や植物などの収穫物を干したり、炉の上で薫製にしたりする実用的な目的から、神事等を行う神聖な舞台、さらには高く立ち上げて見張り台にする等の用途がありましたが、大切なことは「床の出現」と理解することもできます。

2番目の構法に、掘立柱に棟木を渡し、その棟木に登り梁を架ける構法「ウダツ」があります。その典型例が、伊勢神宮に見られる「神明造り」です。この場合、「ヤグラ」で構成された直方体に垂木が架けられていきます。垂木を受ける桁、それを固める梁の役割分担が水平材に現れてくることになります。

さらに、3番目の構法です。木材を水平にして積み上げる組積造です。いわゆる校倉構法です。「セイロ」、「角落し」など名称はいろいろありますが、古墳時代に「クニ」の「クラ」として使われていたのが、正倉院「正倉」でした。寺院の経蔵、民家の蔵などにも見ることができます。

こうして、竪穴住居「ネブキ」と、高床倉庫「ヤグラ+ネブキ」の共存した、縄文時代、弥生時代の集落の姿を描くことができます。ここで、住環境としての性能と使用方法について考えてみましょう。

このような住み方をしていた民族がいたことが、『日本書紀』や『常陸国風土記』で語られています。

朝命に従わない国樔を、土俗のことばで、土蜘蛛とか八握脛と呼んでいたと記しています。国樔、つまり土蜘蛛は「山の佐伯」、「野の佐伯」であり、「普く土窟を掘り置きて、常に穴に住み、人来たれば窟に入りてかくる」とされ、狼の性、梟の情をもつもので、いよいよ風俗を阻てる種族であるといい、王化に浴せぬいわゆる化外の民で、水田耕作より狩猟を主としていたため、その生活様式を一般農民と異にしていた人たちを蔑称したものでもありました。その多くは、平地の農耕民ではなく、山地の民が多かったと考えられます。その代表例が蝦夷(佐伯)です。土窟とは、竪穴住居よりも深く穴を掘り、梯子で出入りするような住居だったようです(参考資料:井上辰雄氏による日本大百科全書『ニッポニカ』の解説文)。

『日本書紀』巻第七「景行紀」に、「蝦夷は是、はなはだ強し。男女交わり居りて、父子別無し。冬は穴に宿、夏は樔に住む」として、穴居をその特徴として挙げています。

ここで注目したいのは、「冬は穴に宿、夏は樔に住む」のところです。穴屋は「夏涼しく冬温かい」と、温度については理解できるのですが、湿度の高い所では夏の蒸し暑さに風通しも悪いので、快適とは考えられません。やはり夏には、アジア南方の高床の住まいの方が快適と考えられます。

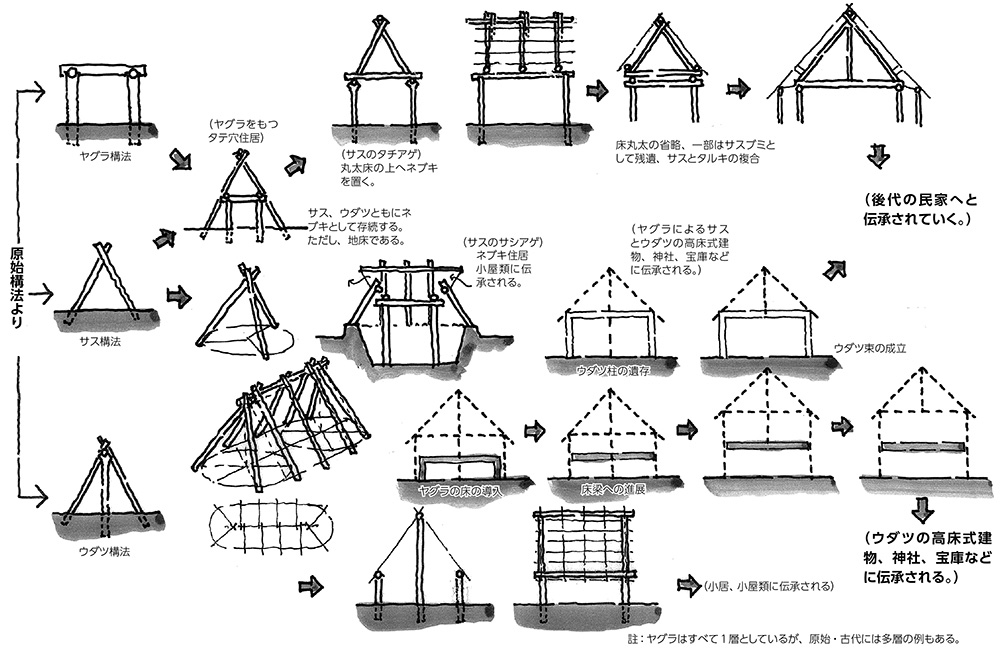

そのような視点からは、「夏冬で住み分けしていた」という記述が納得いくのです。高床倉庫が、高床住居としても使われていたと考えると、あるいは、夜昼も含め使い分けしていたと想像すると、縄文・弥生時代の暮らしがもっと多様に想像されるのです。(図❹)

「サス式」の発展には、放射状のままではなく、ふたつの放射状サスを繋いでいく「アタマギ」(棟木の機能)が考案され、平行サスが「アタマギ」に架け渡されていくことで、長方形の平面へと発展することができます。こうして構成されたものが「フセヤ」、「ネブキ」などと呼ばれています。

人間が自分たち家族の住処をつくる時に、身近な材料しかない中で、どのように工夫してきたのか。民家を見ていくことは、そこから始まります。そして、採集から稲作へと転換する中での食料の生産と保存方法の発達、富の集積による支配層の集権と共に発達する武器や生産道具、集約的な生産へと拡大し多様化していく社会の変化が映し出されていることを見ることができます。家からムラへ、ムラからクニへと発展していく姿です。

それに伴い、建築も住居だけではなく、倉庫、高倉、集会施設、祭りの施設、豪族の居館、従者の館、生産のための工場、軍事的な塀がつくられていきます。また、海外との交流も親密になり、技術や文化にさまざまな影響を受けていきます。建築の架構法も同じように周辺異民族の影響を受けながら、それぞれの地域にふさわしい姿で発展していきます。そのような視点から建築の架構法を理解できれば、建築の設計やデザインに深みを感じることができるのではないか、そのような思いから民家の架構法を整理してみようと思います。

図❶ 小屋組の分布図(国の重要文化財民家修理報告書より作成)

出典:『茅葺きの民俗学:生活技術としての民家』安藤邦廣著、はる書房、1983年

出典:『茅葺きの民俗学:生活技術としての民家』安藤邦廣著、はる書房、1983年

民家の架構法──「サス組」と「オダチ組」

竪穴住居や簡易な小屋では、壁をつくることなく居住空間をつくってきました。しかし、傾斜している屋根ではロフト空間と同じで、有効利用できる床面積は狭いままとなります。そこで、より高度な利用を可能とするためには壁の立ち上げが必要となります。ところで、竪穴住居にも、屋根構造とは別に炉の上に櫓が組まれていました。それは、食料の保管や加工のためでした。また、外部空間には吹きさらしの大きな櫓が、神事や見張り台、その他の用途のためにつくられてもいました。三内丸山遺跡や吉野ヶ里遺跡の復元でその姿を知ることができます。その櫓構造が壁となり、その上部に小屋組(屋根)を載せることで、現在われわれが目にしている民家ができ上がっていきます。縄文時代、弥生時代、古墳時代を通じて徐々に発展し、江戸時代の民家へと発展していったのです。

民家の構造は、屋根とそれを持ち上げて支える舞台とで構成されていますが、もっともわかりやすい二重構造と考えられるのは「サス組」です。これに対して、柱の上に棟木を載せ、その棟木に垂木を架けるという、現代住宅に近い小屋組をもつ民家があります。これを「オダチ組」と呼んでいます。

より大きな梁間になると、束と母屋が付加され、いくらでも大きな屋根を構成することができます。ただし「サス組」ではサス(首又、合掌)の材寸に限りがあることと、豪雪地帯では積雪荷重に耐えられなくなるため梁間に限度を生じます。白川郷の合掌造りは、一般的な民家の屋根勾配(45°前後)よりも急勾配(60°前後)にすることで、落雪させ、積雪荷重を逃げる工夫をしています。

さて、この2種類の小屋組方法ですが、その分布図を見ると確かにある傾向があります。茅葺き屋根で学ばせていただいた安藤邦廣さん作成の「小屋組の分布図」をご覧下さい。

「オダチ組」は近畿圏に限られています。「サス組」は全国で見ることができます。そして、「サス・オダチの併用」は東北・関東・中国・四国に分布しています。中部・北陸・九州には併用はないようです。これが何を物語っているのか知りたいところです。(図❶)

図❷ サス組の民家。「旧宮地家住宅」、旧所在地:滋賀県長浜市国友町、江戸時代

出典『日本住宅建築の形と空間 近世住宅の歴史に見る』室谷誠一著、ナカニシヤ出版、2008年

出典『日本住宅建築の形と空間 近世住宅の歴史に見る』室谷誠一著、ナカニシヤ出版、2008年

図❸ オダチ組の民家。「KI家住宅」、所在地:滋賀県彦根市下魚屋町、江戸時代

出典『日本住宅建築の形と空間 近世住宅の歴史に見る』室谷誠一著、ナカニシヤ出版、2008年

出典『日本住宅建築の形と空間 近世住宅の歴史に見る』室谷誠一著、ナカニシヤ出版、2008年

農家の架構と町家の架構

民俗学の世界では、以前に紹介させていただきましたが、「穴屋」、「平屋」、「高屋」の3種類の呼び方がありました。原初では、竪穴住居に始まり、ムラからマチへと拡大する中で都市型住居である仮設的な「平屋」が生まれ、これが町家へと発展し、「高屋」の高床と土間が共存するような形態になっていたものと理解できます。これは、農家にもいえることです。原初は竪穴住居のようにすべてが土間でした。それが、土と土座に二分し、さらに床が張られて行きました。この流れには、民俗学からは次のような話もありました。土間は土着系の農耕民族の家に、床は船で暮らす海洋民族がもたらしたもので、これが同居するようになったのは、ふたつの民族の融合のかたちといえるというものです。九州はじめ、日本海から河川を遡り定住した地域に共通して見られるそうです。とても説得力のある話です。

さて、「農家」と「町家」に見ることができる傾向があります。安藤邦廣さんは「オダチ組」は「サス組」に吸収された経過を見ることができると『茅葺きの民俗学:生活技術としての民家』(はる書房、1983年)において語られていますが、結果は「農家」は「サス組」、「町家」は「オダチ組」といえる傾向を強く見ることができます。以下にその典型的な断面詳細図を例示します。(図❷、図❸)

クラの架構法

「クラ」は、竪穴住居で培われてきたふたつの技術、「ネブキ」(土に突き刺したサスをたよりに屋根葺きした工法)と、住居内や外部で使ってききた棚をつくるための工法「ヤグラ」を組み合わせたものと理解できます。つまり「ヤグラ」の上に「ネブキ」を立ち上げることにより「クラ」をつくり出したのです。その時にできてくる工夫が「サス」(ヤグラの水平材に登り梁の先端を尖らせて突き刺し、屋根荷重を支える材料)なのです。「サス」の合掌部は、単純な縄結びから、相欠り、込み栓差しなどがあります。この工法にはいわゆる棟木はなく、首又の交差部にサス受け材が載せられるのです。「ヤグラ」は肉や植物などの収穫物を干したり、炉の上で薫製にしたりする実用的な目的から、神事等を行う神聖な舞台、さらには高く立ち上げて見張り台にする等の用途がありましたが、大切なことは「床の出現」と理解することもできます。

2番目の構法に、掘立柱に棟木を渡し、その棟木に登り梁を架ける構法「ウダツ」があります。その典型例が、伊勢神宮に見られる「神明造り」です。この場合、「ヤグラ」で構成された直方体に垂木が架けられていきます。垂木を受ける桁、それを固める梁の役割分担が水平材に現れてくることになります。

さらに、3番目の構法です。木材を水平にして積み上げる組積造です。いわゆる校倉構法です。「セイロ」、「角落し」など名称はいろいろありますが、古墳時代に「クニ」の「クラ」として使われていたのが、正倉院「正倉」でした。寺院の経蔵、民家の蔵などにも見ることができます。

こうして、竪穴住居「ネブキ」と、高床倉庫「ヤグラ+ネブキ」の共存した、縄文時代、弥生時代の集落の姿を描くことができます。ここで、住環境としての性能と使用方法について考えてみましょう。

高床倉庫と住環境

風通しがよく、害虫や動物たちからの食害が少ないという意味から、高床倉庫が利用されたという理屈はよく理解できます。しかし、住居としては、常に屋根・壁・床が外気に曝されているために、外気温の影響を受けやすく、「夏暑く冬寒い」という環境はどうにもなりません。冬の暖房が必要なく、外気温で暮らせ、夏の対策だけで済む地域(東南アジア)では、高床住居がいちばん適しています。しかし残念ながら、日本は冬寒く夏暑いという気候のため、高床を住居にするにはさまざまなハードルがありました。後世になって、土座や畳の活用も含めて、高床の住居に適合していったと考えられます。

図❹ 原始構法から民家構法へ、ヤグラ、サス、ウダツの合成プロセス(この図は出典を元に筆者が加工したものです)

出典『住空間史論Ⅱ』「農村住居篇」島村昇著、京都大学学術出版会刊、2001年

出典『住空間史論Ⅱ』「農村住居篇」島村昇著、京都大学学術出版会刊、2001年

竪穴住居の居住環境性能/穴屋と高屋を棲み分けていた?

なぜ、土を掘って住居をつくったのか。それは地熱の利用からの必然でした。夏涼しく、冬温かい。その室内環境を地熱を利用することによって実現できたからです。地中は10mまで掘るとその地域の年間平均気温となりますが、3〜5mでは夏冬逆転する温度域があります。北海道の大船遺跡では深さ2.4mというものもあります。屋根に穴をあけはしごで下りる状態です。穴を掘って、水平材を渡し、土を載せるような形状だったと考えれば想像しやすいと思います。このような住み方をしていた民族がいたことが、『日本書紀』や『常陸国風土記』で語られています。

朝命に従わない国樔を、土俗のことばで、土蜘蛛とか八握脛と呼んでいたと記しています。国樔、つまり土蜘蛛は「山の佐伯」、「野の佐伯」であり、「普く土窟を掘り置きて、常に穴に住み、人来たれば窟に入りてかくる」とされ、狼の性、梟の情をもつもので、いよいよ風俗を阻てる種族であるといい、王化に浴せぬいわゆる化外の民で、水田耕作より狩猟を主としていたため、その生活様式を一般農民と異にしていた人たちを蔑称したものでもありました。その多くは、平地の農耕民ではなく、山地の民が多かったと考えられます。その代表例が蝦夷(佐伯)です。土窟とは、竪穴住居よりも深く穴を掘り、梯子で出入りするような住居だったようです(参考資料:井上辰雄氏による日本大百科全書『ニッポニカ』の解説文)。

『日本書紀』巻第七「景行紀」に、「蝦夷は是、はなはだ強し。男女交わり居りて、父子別無し。冬は穴に宿、夏は樔に住む」として、穴居をその特徴として挙げています。

ここで注目したいのは、「冬は穴に宿、夏は樔に住む」のところです。穴屋は「夏涼しく冬温かい」と、温度については理解できるのですが、湿度の高い所では夏の蒸し暑さに風通しも悪いので、快適とは考えられません。やはり夏には、アジア南方の高床の住まいの方が快適と考えられます。

そのような視点からは、「夏冬で住み分けしていた」という記述が納得いくのです。高床倉庫が、高床住居としても使われていたと考えると、あるいは、夜昼も含め使い分けしていたと想像すると、縄文・弥生時代の暮らしがもっと多様に想像されるのです。(図❹)

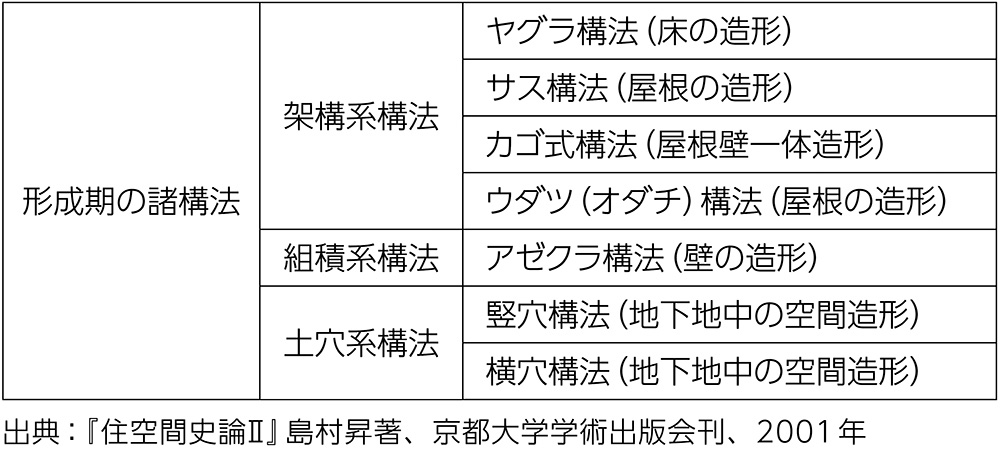

形成期の古代架構法

原始構法から民家構法へ発展していく過程は、床の形成、屋根の形成、壁の形成がそれぞれにあり、複合化していくというプロセスを見ることができます。

架構の原理1 屋根のみの住居「ネブキ」

竪穴住居には無柱のものが発見されています。これには、「カゴ式」、「サス式」、「カゴ式+サス式」の架構を見ることができます。しかし、「カゴ式」架構には大きさの限界(スパンの拡大、延伸)があり、「サス式」が発展していくことになります。「サス式」の発展には、放射状のままではなく、ふたつの放射状サスを繋いでいく「アタマギ」(棟木の機能)が考案され、平行サスが「アタマギ」に架け渡されていくことで、長方形の平面へと発展することができます。こうして構成されたものが「フセヤ」、「ネブキ」などと呼ばれています。

架構の原理2 棚「ヤグラ」

掘立柱を四角に掘り立て、桁と梁を架け、床をつくる、4本柱、6本柱のヤグラの事例が多く見られます。それは、小架構から三内丸山遺跡のような大架構まで多様であり、その用途は、食材を調理し加工する目的から、シンボルといえるものまで多様です。「柱によって梁を持ち上げる」構法は、その後の架構の発展の原点といえます。4000年前の縄文中期には、貫(穴)、ほぞ(穴)、渡腮、相欠、さらに重ほぞまで確認されています(富山県桜町遺跡)。

架構の原理3 棟持ち柱「ウダツ」構法

サスを組んでその上に「アタマギ」を渡し、平行サスを架けていくことで方形の住居をつくることができます。これに対して、2本の掘立柱の頭に「ムナギ」を架け渡せば、そこにサスを架け渡すことができます。建築するには、この方が組み立てやすく、仕事も早いのではないかと思われます。そしてこの構法が、「オダチ(ウダツ)」として近畿地方を中心に普及して広まっていったと考えられるのです。

丸谷 博男(まるや・ひろお)

建築家、 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル代表、一般社団法人エコハウス研究会代表理事、東京藝術大学非常勤講師

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

記事カテゴリー:サステナビリティ / 環境問題

タグ:エコハウス