創始者の指導

実戦競技。技を躱す選手。

新聞記事。下の写真は記者に指導する筆者。『東京新聞』平成25年8月24日朝刊。

海外での指導。フィンランドにて。前列右が筆者。

さて、躰道は沖縄県出身の祝嶺正献(創始者、故人)という先生が創られた武道です。躰道が生まれて50年になりますが、私は19歳の時に知ってその魅力に取りつかれ、ここまでやっています。長年続けたためでしょうか、八段範士という称号をいただくことができました。

発想力

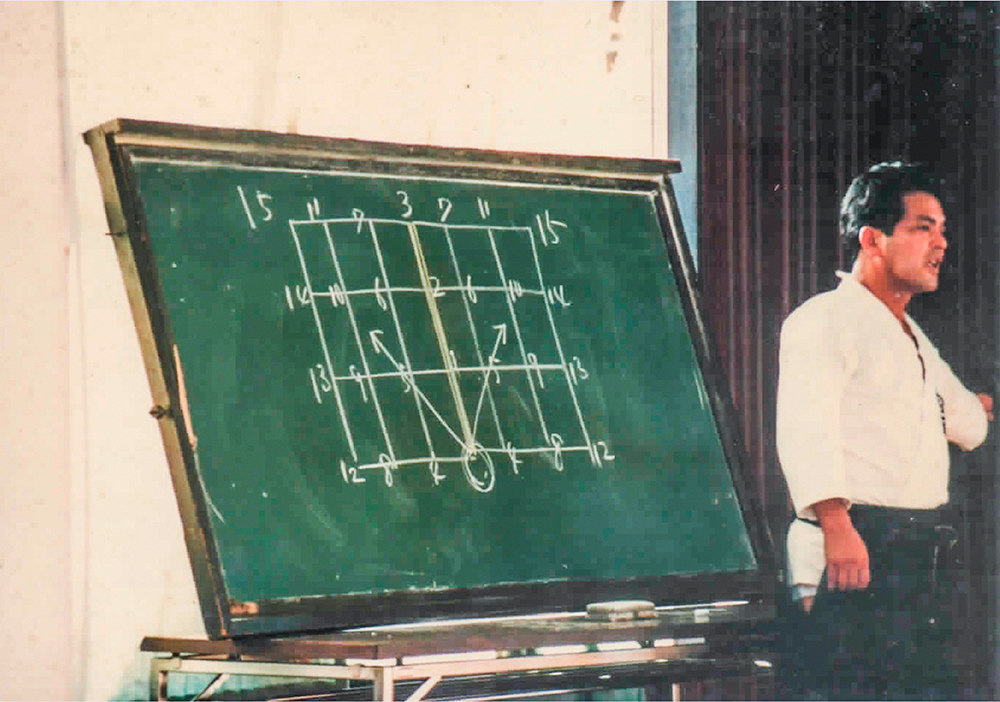

まず、50年前に以下のような発想が生まれたというところに凄さがありますが、私はこの躰道の考え方がユニークであり、とても優れていると思っています。突いたり蹴ったりは空手のようですが、手による受けがなく、躱すと同時に技を出します。もちろん自分からも攻めていきます。一般的に武道では直線的な攻防が多いといわれていた中で、それでは力の勝負やスピードの勝負になりがちであるとして、躰道は角度を使った足の運びを生み出しました。これを運足とよび、角度や間合いをとったり、動きに加速をつけたりします。5つの体の動き

躰道には足の運びのほかに、技を施す際の動きにも特色があります。人間の体の軸を「体軸」とよび、その体軸を変化させながら攻防を展開させます。そしてその動きを大きく5つに分類しています。1. 旋:体軸を縦軸に回転させる動き。

2. 運:体軸を上下させる波のような動き。

3. 変:体軸を棒状に倒す動き。

4. 捻:体軸を横軸に捻る動き。

5. 転:体軸を球転状に回転させる動き。

これらの動きを使い、自分の体を相手の攻撃から護りながら技を行います。

3次元の武道

躰道は相手との関係を平面的な角度を考えるところから立体的な動きへと進化させました。試合では躰道はあらゆる角度をとりながら、コートを縦横無尽に動きます。その動きは対戦相手や観客には「どこから技がくるかわらない」という印象を与えるようです。それで「3次元の武道」ともいわれていますが、この動きを見て「忍者みたいだ」と言った人もいました。創造進化の武道

躰道は通常1対1で戦いますが、1対5で戦う競技もあります。制限時間(25秒〜30秒)の中で主役が5人の脇役を次々と倒して行きます。3次元の動きをフル活動させ無駄なく技を行う「展開競技」というものです。人はともすれば固定観念に捉われがちです。そこで既成概念を打破すべくこのような競技をつくり、常に創造して進化するということで、実際の戦い(実戦競技)の中に技を取り入れて行こうと考えています。

社会還元

たとえば社会における行為、行動は、「思考」、「判断」、「方法」、「結果」、「反省」の手順で行われるとすれば、躰道ではこれを、「運足」、「操体」、「制法」、「極技」、「原態」と置き換えて術技を施しています。そしてそれを行っていけば社会に通じる人材を育てられるのではないかと述べています。世の中の変化に対応できる才能を「変通の才」というそうですが、私の好きな言葉のひとつです。これからも設計の職を担いながら、少しでも社会に還元できればと思っています。

奥山 安雪(おくやま・やすゆき)

建築家、東京都建築士事務所協会北部支部、建築設計アトリエ80主宰

1953年生まれ/野地建築設計事務所を経て1980年に独立/趣味は「書道」と「躰道」という武道

1953年生まれ/野地建築設計事務所を経て1980年に独立/趣味は「書道」と「躰道」という武道

記事カテゴリー:その他の読み物