❶1932(昭和7)年に架設された現在の両国橋。(撮影:紅林 2017年)

初めて江戸市内の隅田川に架けられた橋

隅田川を渡る橋は、1594(文禄3)年に「千住大橋」が徳川家康により架設され、次いで1661(寛文元)年には「両国橋」が架設された。当時、千住は江戸市外の奥州街道の宿場であったため、江戸市内に限れば、両国橋が隅田川に架けられた最初の橋であった。両国橋は当初は単に「大橋」と呼ばれていたが、隅田川は武蔵と下総の国境を成し、橋は両国を跨いで架設されたことから、後に「両国橋」と改名された。現在、両国橋(❶)は東京と千葉を結ぶ国道14号が通る。しかし江戸時代当初は、東京湾に注ぐ利根川や渡良瀬川により、東京東部には広大な湿原がつくられ、千葉方面へのアクセスは陸路が取れず、主に日本橋付近からの舟運に頼っていた。そのような中、ひとつの災害を機に両国橋が架設されることになった。

両国橋が架設された理由

1657(明暦3)年、当時の江戸の人口約40万人のうち10万人の死者を出した史上最悪の都市火災である明暦の大火が発生した。老中保科正之は、その直後から江戸の街の大改造に着手した。保科は、火災時の延焼遮断帯とすべく道路拡幅を実施。これにより生まれた広幅員の道路は「広小路」と呼ばれ、今でも上野広小路などにその名をのこしている。広小路の幅員は10間(18m)で、これは阪神淡路大震災で延焼を防いだ道路幅員や、東京都が首都直下地震対策として整備を進める木造密集地域での都市計画道路の幅員(20m)と概ね合致する。

またこの大火では、橋も延焼により多くが失われた。これを回避するために、橋詰めにも広い空地が設けられ、これらも「〇〇橋広小路」と呼ばれた。

大火以前の江戸市街地は隅田川西岸に限られ、すでに家屋が密集していた。このため広小路などの道路拡幅を行うと宅地が不足し、新たな宅地が求められた。そこで目を付けたのが、未開発の隅田川東岸の低湿地であった。この地域は、東京湾に注いでいた利根川を銚子方面へ付け替える利根川東遷工事が、1654(承応3)年に完成したことで、洪水のリスクが大幅に減り、埋立てや干拓により広大な宅地を供給することが可能となった。そこで、災害時の避難機能に加え、この地域の開発のために新橋の架設が行われたのである

家康入府以前の海岸線は小名木川付近といわれ、それより北側で地盤高が高く造成が容易な本所地区の開発のために、まず両国橋が架設された。その後、造成はより南側(海側)へと進み、両国橋に続き、「新大橋」、「永代橋」が架設されて土地開発が進み、1700年頃には、江戸は人口100万人を擁する世界最大の都市へと急速に成長した。

これらの架橋に始まったさまざまなインフラ整備、さらに民間の宅地建設と続く一連の建設投資が、江戸の街に未曽有の好景気「元禄景気」をもたらしたのである。

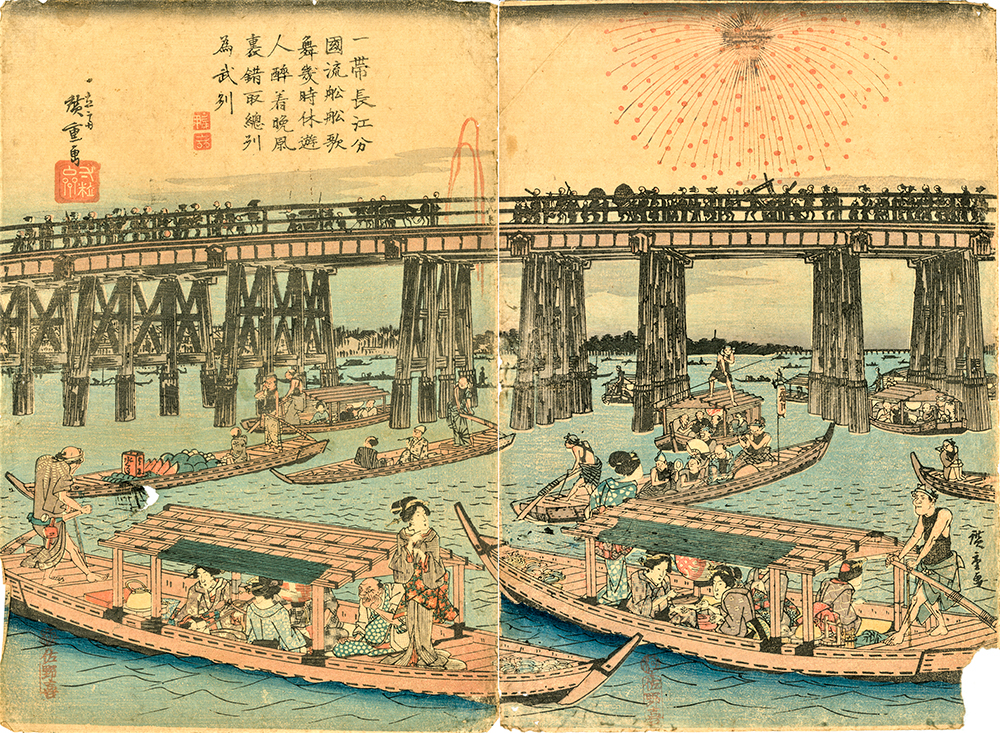

❷「両国納涼花火絵図」(初代 歌川広重筆)

一般部の支間長は5mほどであったのに対し『御通船間』『風烈間』などの支間長は10mほどと広かった。(紅林所蔵)

一般部の支間長は5mほどであったのに対し『御通船間』『風烈間』などの支間長は10mほどと広かった。(紅林所蔵)

❸江戸東京博物館の両国橋のジオラマ。「御通船間」、「風烈間」も再現されている。(撮影:紅林 2017年)

❹「東京三十六景 両国橋夕すずみ」(三代 歌川広重筆)

橋脚の水際の防護材「根包み」など橋脚の構造がよくわかる。(紅林所蔵)

橋脚の水際の防護材「根包み」など橋脚の構造がよくわかる。(紅林所蔵)

❺「安政兎十一月廿三日両国橋渡初之図」(一勇斎国芳筆)。安政2年の渡り初めの様子を描いた浮世絵。(紅林所蔵)

江戸期の両国橋の構造

両国橋の橋長は約170m、幅員は約7mで、この規模は江戸期を通じてほぼ変わらなかった。径間数は27径間(一時期25径間)だったが、支間長は『両国納涼花火絵図』(❷、初代 歌川広重筆)に見られるように均一ではなく、橋の中央付近には、将軍の御座船が通る「御通船間」と、出水時に最も流速の速くなる箇所に「風烈間」と呼ばれる、長支間箇所が設けられていた。支間長は一般部が、約5~6mだったのに対し、これらの箇所では約2倍の10mほどあった。木造の桁橋としてはかなりの長さである。両国の江戸東京博物館には、江戸後期の両国橋を再現したジオラマ(❸)があるが、ここにも長支間箇所が再現されている。橋の材質は桁、橋脚ともにヒノキで、縦断勾配は最急7%強、全体では3.5%強の太鼓橋。橋杭の長さは最長で約16m、太さ60~80cm、江戸前期は1本ものの丸太が使用されていたが、江戸後期になると、規格に合う用材を入手できなくなり、3本の丸太を継いだ継杭が用いられた。根入れは約5~6m確保された。

橋脚は4本の橋杭を水平に貫いて2段の水貫を設けて橋杭を連結し、水貫の間にはX形の筋違を設けた。また木杭は、湿潤と乾燥を繰り返す水際が弱点となることから、腐食を防止するために、水際箇所を板で防護した「根包み」を設けた(❹、「東京三十六景 両国橋夕すずみ」三代 歌川広重筆)。「根包み」は、水際付近の杭の周囲を、長さ約3m、幅15cm、厚さ8cmの板で巻き立て、釘と銅線を巻いて固定するという構造であった。

杭の打設は、杭頂に大きな架台を組み、その中に石や土嚢、水を入れた樽などを載せて荷重を掛け、上端から綱を左右に張り、その綱を左右に取りついた多くの人が交互に引くことで、架台を左右に揺さぶり、その振動で杭を打ち込むという、「江戸版バイブロハンマー工法」が用いられた。

工事では、今日の起工式にあたる「釿初め」と、開通式にあたる「渡り初め」などの儀式が行われた。現在の渡り初めは、橋が永く続くことを祈って、三代夫婦を先頭に、地元住民や工事関係者などが通行するというのが一般的であるが、このスタイルは江戸後期に慣例化したといわれるが、両国橋がその最初とされる。式は盛大に挙行され、1855(安政2)年の渡り初めでは、この様子を描いた『安政兎十一月廿三日両国橋渡初之図』(❺、一勇斎国芳筆)という浮世絵も販売された。このような浮世絵が販売され、多くの人が買い求めたということは、橋がたくさんの人に愛され、その重要性が認識されていた証左であろう。

両国橋は、架設から幕末までの約200年間で、大雨による流失や老朽化などにより、10回の架け替えが行われた。江戸中期になり幕府の財政が悪化すると、永代橋や新大橋の管理は民間へ移管されたが、両国橋は江戸時代を通して幕府の直轄管理が続いた。これからも、幕府がいかに両国橋を重要視していたかがわかる。

次回は、明治以降に西洋式木橋や鋼プラットトラス橋に架け替えられた両国橋を紹介します。

紅林 章央(くればやし・あきお)

(公財)東京都道路整備保全公社道路アセットマネジメント推進室長、元東京都建設局橋梁構造専門課長

1959年 東京都八王子生まれ/19??年 名古屋工業大学卒業/1985年 入都。奥多摩大橋、多摩大橋をはじめ、多くの橋や新交通「ゆりかもめ」、中央環状品川線などの建設に携わる/『橋を透して見た風景』(都政新報社刊)で土木学会出版文化賞を受賞。近著に『東京の美しいドボク鑑賞術』(共著、エクスナレッジ刊)

1959年 東京都八王子生まれ/19??年 名古屋工業大学卒業/1985年 入都。奥多摩大橋、多摩大橋をはじめ、多くの橋や新交通「ゆりかもめ」、中央環状品川線などの建設に携わる/『橋を透して見た風景』(都政新報社刊)で土木学会出版文化賞を受賞。近著に『東京の美しいドボク鑑賞術』(共著、エクスナレッジ刊)

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:東京の橋