写真1 フォーリングウォーター滝側外観(撮影:藤岡洋保、以下同じ)

はじめに──オーガニック・アーキテクチャーのあり方

W. A. Storrer: "The Architecture of Frank Lloyd Wright; A Complete Catalog" (The MIT Press, Second Edition, 1978) によれば、フランク・ロイド・ライト(1867–1959)の設計で建てられた建物は437あるという(計画だけで実現に至らなかったものも含めれば、約800)。彼が主導して設計した建物は1889年竣工のものからなので、それから亡くなるまでの間に、平均して6件あまりの建物を毎年実現させ続けたことになる(一部は死後に完成)。その間にはチェニー夫人(ママー・ボスウィック、1869–1914)との逃避行のために設計の依頼がとだえた期間が含まれるし、その一方で、19階建てのプライス・タワー(現イン・アト・プライス・タワー、1956)やグッゲンハイム美術館(1959)、マリン・カウンティ庁舎(1966)のような大規模なものも含まれるから、驚くべき多産ぶりである。巨匠の作品といえどもそのすべてが傑作ということはあり得ないし、初期の住宅作品には、施主の意向に沿ってやっただけで、とてもライトの設計とは思えないようなものもある。しかし、その作品に、きわめて独創的で、圧倒的な迫力を感じさせるものがあるのも確かである。「フォーリングウォーター」(落水荘、1936、写真1)はそのような作品の中でも、「ジョンソン・ワックス本社」(1936、写真14)とともに彼の最高傑作といえるものである。

ライトといえば、「オーガニック・アーキテクチャー(有機的建築)」で、ルイス・ヘンリー・サリヴァン(1856–1924)が最初に提唱し、ライトが継承・発展させた概念である。ふたりともその定義を明確に示していたわけではないが、一般的には次のような建築をさすと解される。

1) 自然の素材を多用する建築

木や石、土、レンガなどのローカルな自然由来の素材を使い、周囲の自然と一体になることを目ざすもの。2)有機的な形を採用した建築、または自然に潜在すると考えられる秩序で全体を律した建築

生命体の形を参照したり、自然には秩序が潜在すると考え、それを見出して建物全体を律する原則にするとか、自然のモチーフを三角形や円などの幾何学的な形に抽象化してデザイン・モチーフにしたもの。3)多様性をよしとする建築

それぞれの生命体が、秩序を保ちつつ、その姿やあり方が多種多彩であることに鑑み、建物ごとの機能や目的に応じて異なる形をとることをよしとするもの。「フォーリングウォーター」は、この「オーガニック・アーキテクチャー」の範疇に属するものではあるが、その語から連想されるような、穏やかでつつましい建物ではない。その実態は、自然と切り結ぶ建築というべきもので、周囲の自然と対峙する、強い存在感を放つ建物である。

写真2 フォーリングウォーター居間床から突き出した岩

写真3フォーリングウォーター居間からテラスを望む

写真4フォーリングウォーターの吊り階段

写真5フォーリングウォーター居間

写真6フォーリングウォーター書斎窓ディテール

写真7フォーリングウォーター食堂の棚

写真8フォーリングウォーター書斎机

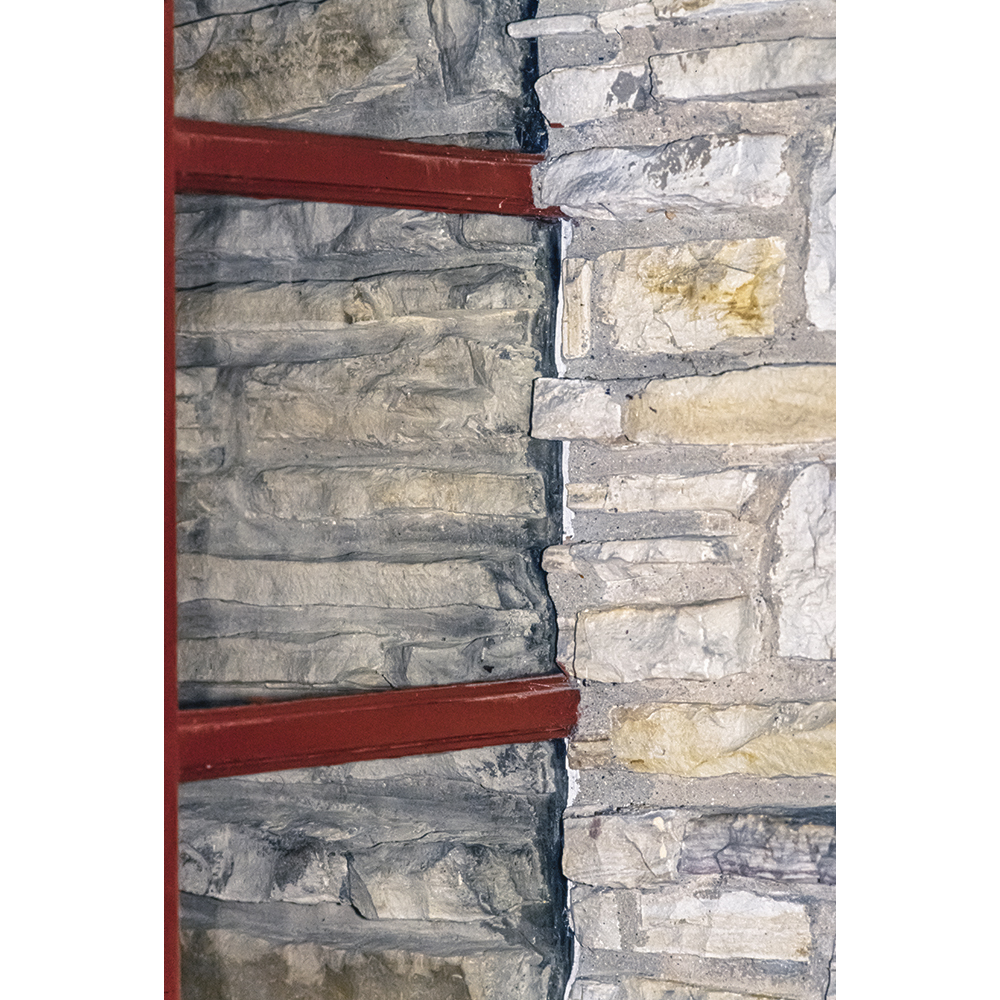

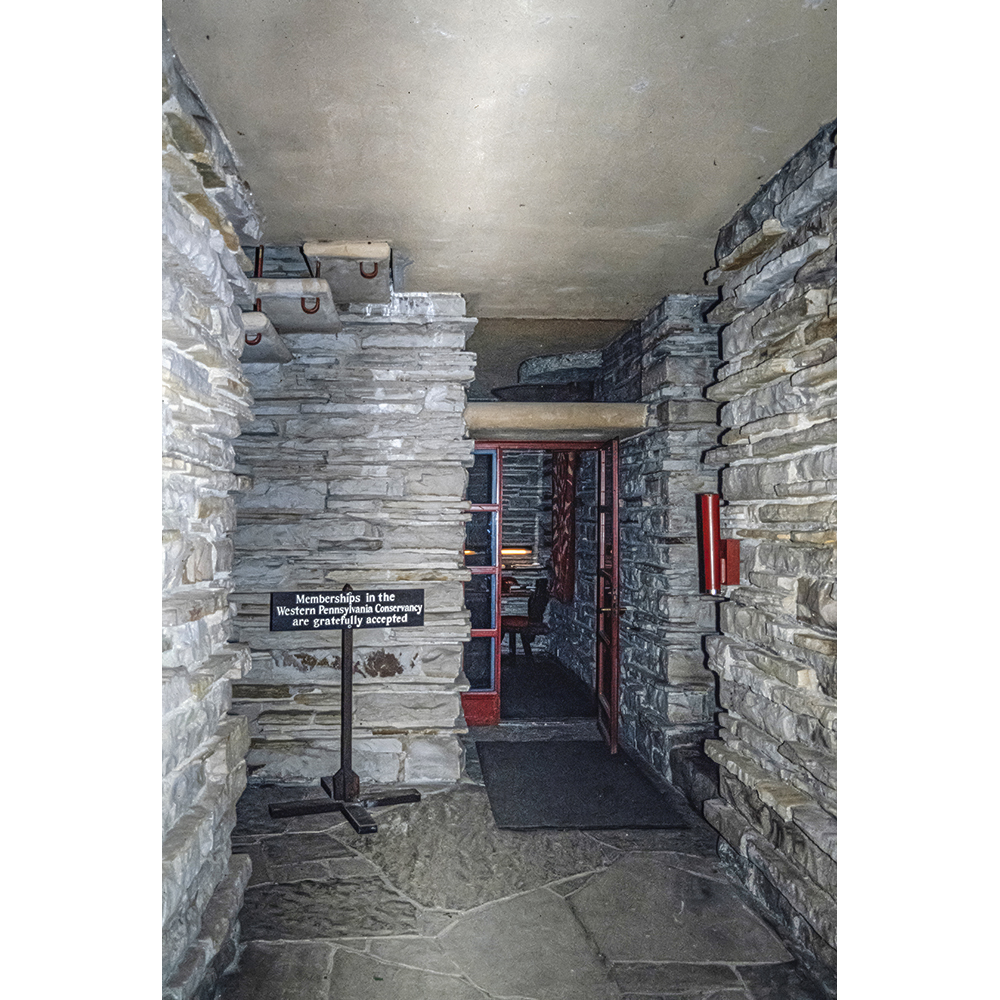

写真9フォーリングウォーターのメイン・エントランス

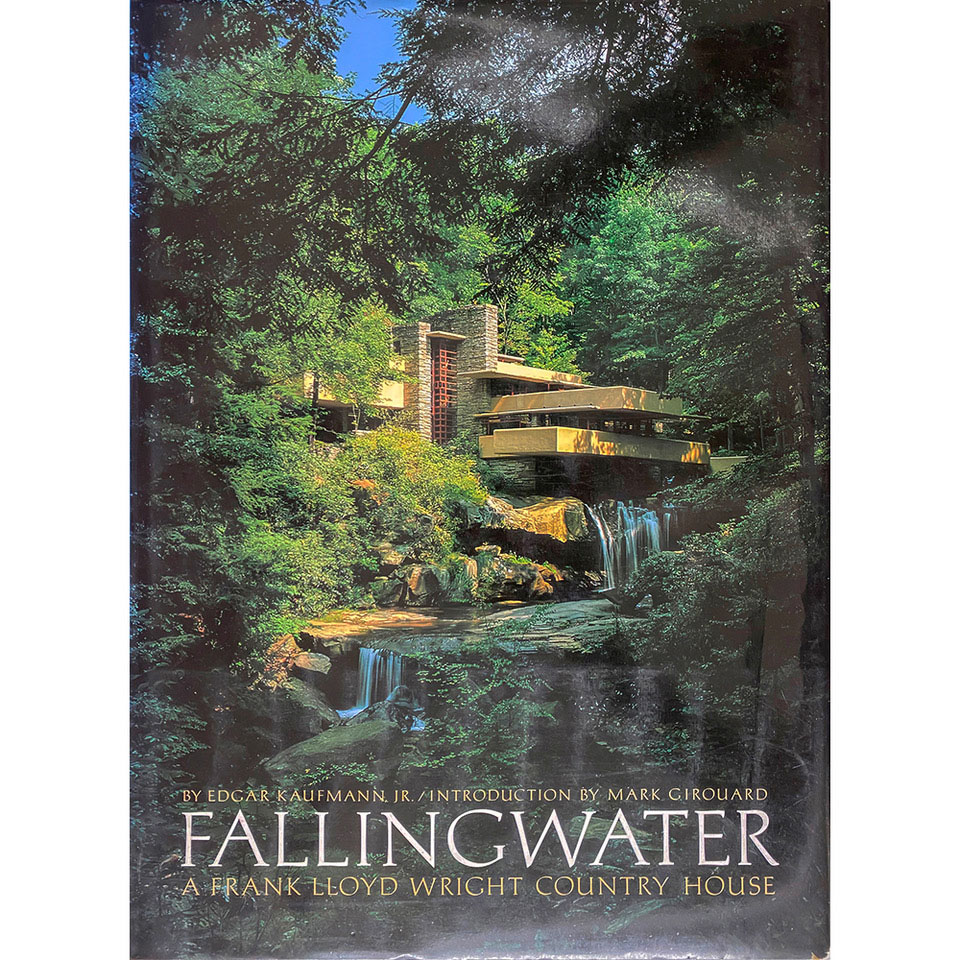

写真10 Edgar Kaufmann Jr.の著書 "FALLINGWATER" の表紙カバー

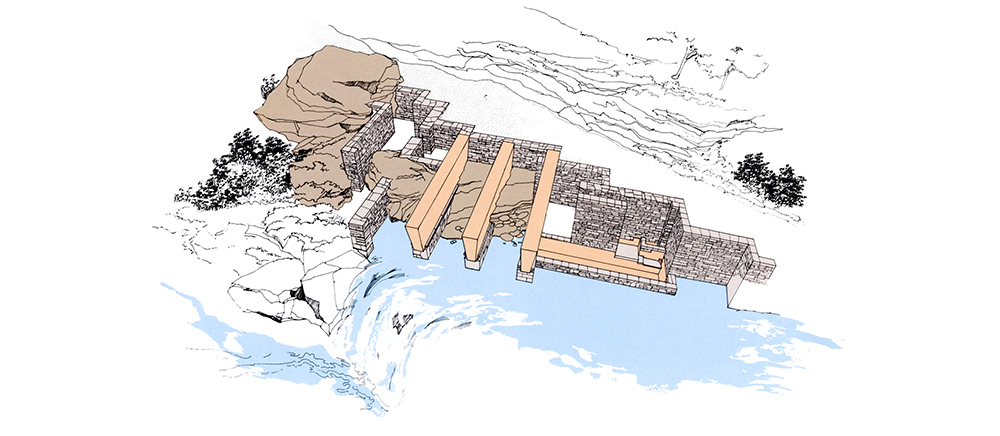

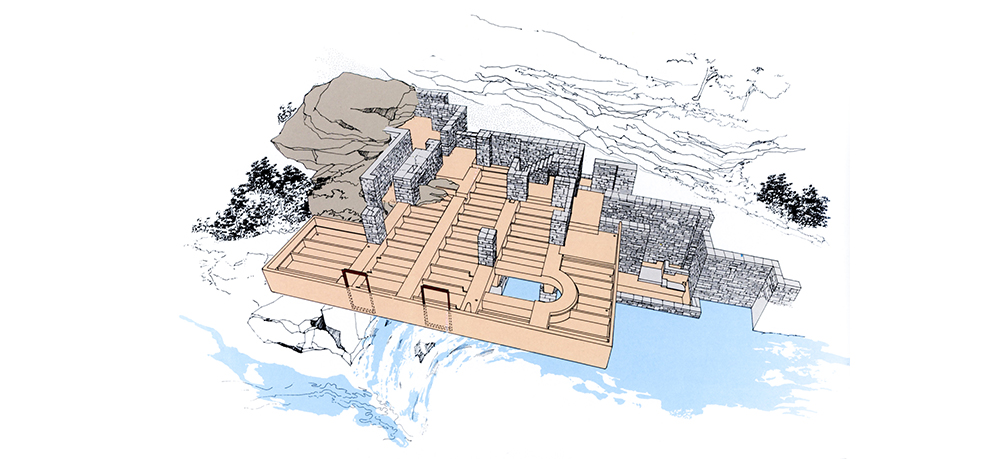

図①フォーリングウォーターの壁柱

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

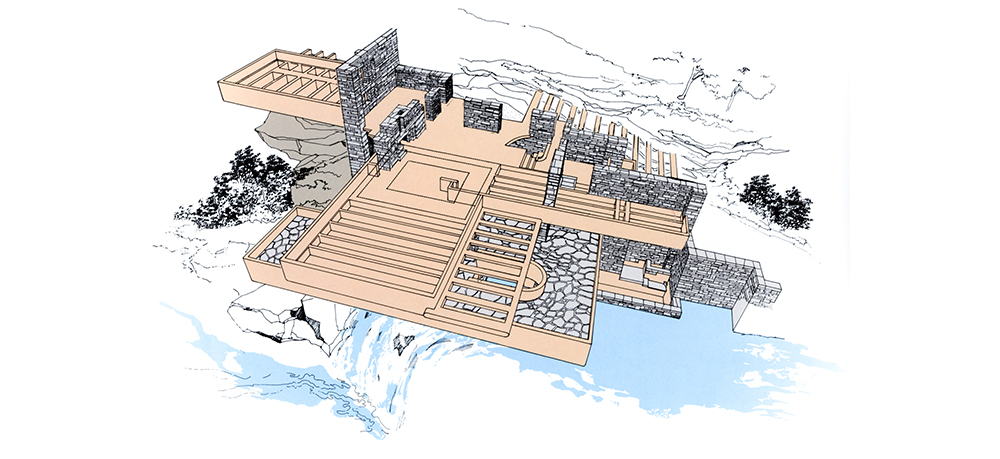

図②フォーリングウォーター主階構造

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

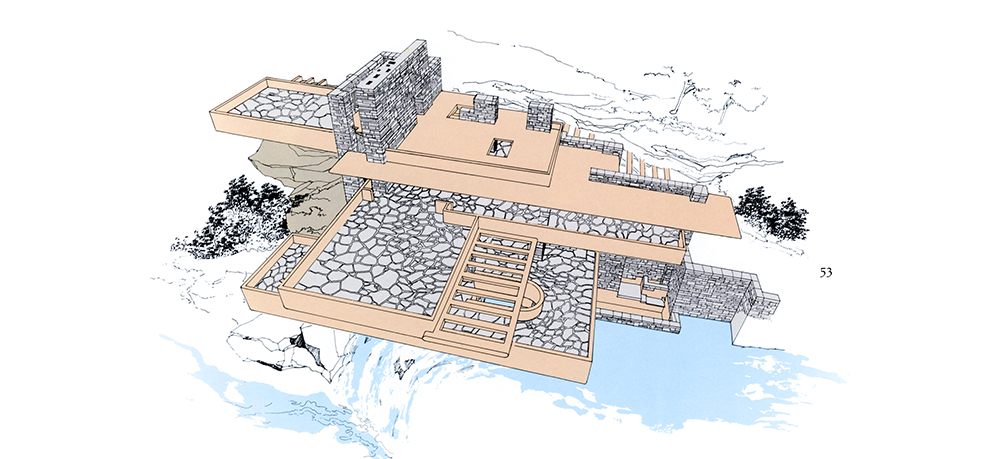

図③フォーリングウォーター2階床の構造

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

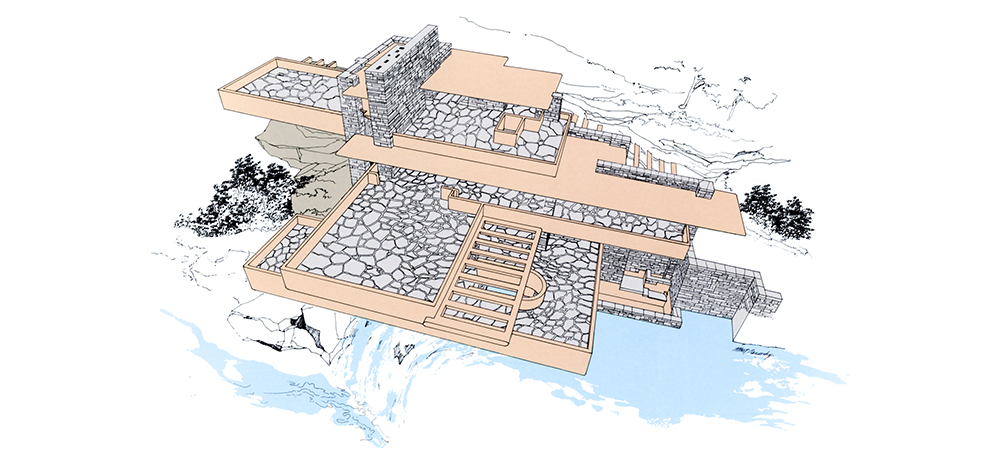

図④フォーリングウォーター3階床の構造

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

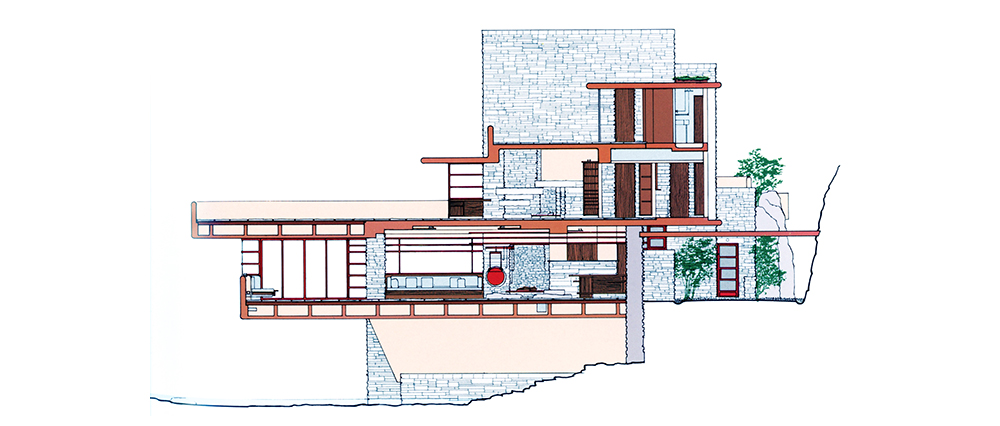

図⑤フォーリングウォーター透視図

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

図⑥フォーリングウォーター断面図

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

出典:Edgar Kaufmann Jr.: "FALLINGWATER" (Abbeville Press Publishers, 1986) ドローイング作成:L.D.Astorino & Associates

「フォーリングウォーター」のデザイン

この建物は、ピッツバーグのデパート経営者エドガー・カウフマン(1885–1955)の別荘として、1936年に完成した。その12年後には、やはりライトの設計で、その上方にゲストハウスがつくられた。建設地はペンシルベニア州のベア・ランで、ピッツバーグ中心部から南東に直線距離で80km弱の山中にある。建物の周囲はうっそうとした森で、渓流が滝になって流れ落ちるところの大きな岩から、滝の上に大きく張り出すかたちで建っている。建築を学んだ人ならば誰でも、滝の手前からこの建物を見上げて撮った写真(写真1)を見たことがあるといえるほど、有名なシーンである。ちなみに、1963年にこの建物は西ペンシルベニア自然保護協会(Western Pennsylvania Conservancy)に寄付され、翌年から一般公開されている(見学には予約が必要)。この建物は岩の上に直に載っており、普通の建物に備わるような「基礎」はない。自然のままの岩の上に直に建物を置いたことや、そのひとつの岩の上端を居間の暖炉前の床に露出させていること(写真2)、石材を内外装に多用していること、床や天井が、原則として面一でテラスや庇につながっていること(写真3)、居間から鉄骨の吊り階段(写真4、後に渓流底に鉄骨で固定)で渓流際に下りられることなどに、ライトが自然と一体になった建築をつくろうとしていたことが示されている。

できるだけ開放的な空間構成にすることや、天井高を低くし、主階の渓流側を水平連続窓にして、横の広がりを意識していることも、周囲の自然との一体感を強調したいがためである(写真5)。個室でも、外との連続性が強く意識されている。ライトが、個室にもカーテンやブラインドをつけさせなかったことにそれがうかがえるし、外装の石張りが連続してそのまま内装の壁になるなどのディテール(写真6、サッシレスで、ガラスは壁を縦に切ったスリットに差し込まれている)にまで、彼の意向が見てとれる。なお、この建物は、渓流の対岸を含む、かつてのカウフマン家の広大な所有地の中にあるので、外からの視線を気にする必要はなかった。

開放感を高めるために、この建物ではキャンティレバーが多用されている。それは建物全体を律する構造形式になっているだけではなく、食堂などの壁に、支柱なしで水平に張り出した見付の薄い棚(写真7、木の板の中に薄い鉄板が仕込まれ、それを壁に差し込んで固定している)や書斎の机(写真8)にまで適用されている。ちなみに、主階の開放感を強調するために、メイン・エントランスは意図的に狭く、その手前の天井も低くしつらえられている(写真9)。

ライトはキャンティレバーを愛好したが、それは、彼の美学にかなうものだっただけではなく、樹木へのオマージュという意味もあったと思われる。樹木は、大地に根差し、それ自体で自立するという点で、彼にとっては建築のモデルであり、枝は構造的にはキャンティレバーである。

この建物は2階建て一部3階建ての鉄筋コンクリート造だが、キャンティレバーで大きく張り出す各階の広大なテラスが上下で重ならないようにすることを優先したことから、階ごとの平面形状が大きく異なり、それを支えるための構造がかなり複雑になった。まず、滝の手前の渓流沿いの大きな岩に跨がるかたちで、4列の厚い壁柱が渓流に直行するように平行に並び(図1)、その上に、玄関や居間・食堂などがある主階の鉄筋コンクリート造床の梁が載る(図2)。その床スラブは、岩を跨いで4列で並ぶ壁柱の上に配された、成の高い4本の梁と、それに直交する多くの小梁で支えられ、滝の上に張り出している。その上下にスラブが配されているので、梁の存在は見た目にはわからない(図6)。その主階の南西と北東には大きなテラスが張り出している。個室が並ぶ上階は、主階(1階)の独立柱3本と、長方形の台所部分を囲うコア状の石張りの厚い壁で支えられ、個室から滝上に大きく張り出すテラス(主階の天井や庇になる部分)は、2本の柱からキャンティレバーで6mも持ち出されている。このテラスのキャンティレバーの部分は逆梁になっている(図4)。全体に床やテラスの拡がりが優先され、壁は適宜、分散配置されている。そして、構造システムをトータルに見れば、北西隅の石張りの厚い壁で囲まれた台所・寝室部分などがコアになり、壁柱や、渓流から遠い側に折れ曲がって連なる厚い壁の上から梁に支えられた床スラブが延び、その一部がキャンティレバーで滝の上に差しかけられるという仕組みになっている。要するに、渓流から遠い側に厚く重い壁を並べて、その重みで滝の方に大きく張り出すスラブの転倒を抑えるという構法になっているのである。

この構造計画はかなりアクロバティックで、部分では完結せず、各部が合わさってはじめて一体的な構造として機能するように設計されている(図3、4、実際には、それでもテラスのクリープを止められず、後に鉄骨で一部が補強された)。それは、既存の自然石の上に、それも滝の上に差しかけるかたちで建つというあり方を、ライトが何としても実現したいと考えていたことを示している。それを成立させるために、たとえば建物を岩にどう載せるかとか、自然がダイレクトに感じられる開放的なテラスをつくるにはどうするかというような、部位ごとの状況に応じて構造が考えられているわけである。整合的な構造システムで建物全体を律するのではなく、部位ごとの構造が繋げられて、結果として全体が成り立つという想定で成り立っているということである。

「フォーリングウォーター」の施主

この建物をライトが設計するきっかけをつくったのは、カウフマンのひとり息子のエドガー・カウフマン・ジュニア(1910–89)である。彼の著書"FALLINGWATER"(Abbeville Press, 1986、写真10)にその経緯が記されている。それによれば、彼が1934年10月にタリアセン・フェローシップに入り、その彼に会うためにタリアセン・イーストを訪ねたカウフマン夫妻がライトと意気投合し、同家がベア・ランに持っていた簡素なコテッジ(1921)の改築をライトに依頼したのである。その年の暮れに、ライトは建設場所を決めるために、カウフマン親子の案内で現場を訪れた。ライトは敷地に広がる手つかずの自然、それも特に森や滝が気に入ったらしい。その後手紙のやりとりはあったものの、ライトは具体案を示さなかった。業を煮やしたカウフマンの父が1935年9月に仕事の都合でタリアセン・イーストの近くに行ったとき、ライトに電話して進捗状況を聞いた。それに対してライトは、計画案ならばすでにできているので来てもかまわない、と応じた。当時タリアセンのスタッフで、のちに「フォーリングウォーター」の現場を担当したエドガー・ターフェル(1912–2001)によれば、実はその時点では計画案は手つかずのままだったが、ライトは製図板の前に陣取るとものすごいスピードで図面を描きはじめ、カウフマンが到着するまでの数時間で仕上げてしまったという。

そのまま受け取ると、巨匠の神話のひとつになりそうなエピソードだが、そのときまでにライトに何のアイデアもなかったとは思われない。むしろ、滝の上に張り出すという、相当にトリッキーなアイデアだったため、密かに検討を重ねつつも決めかねていたが、カウフマンの催促で腹をくくったということだったと見るべきだろう。

「フォーリングウォーター」の建設

建設工事は順調には進まなかった。それは現場が不便な場所だったためだけではなく、その構造形式が尋常ではなかったからである。タリアセンからのスタッフが常駐していたものの、ライトは1カ月から1カ月半おきにしか現場に来なかったこともあって、現場監理が十分にできなかった。また、施工業者はこの建物の成り立ちをよく理解できなかったし、構造技術者とライトの間で、この構造についての見解が異なっていた。ライトの想定に少々甘いところがあったのも事実である。そのため、施工中からテラスの沈下や浮き上がりが起こったし、竣工後もカウフマン一家は雨漏りに悩まされた。しかし、そのような問題を抱えていたにしても、この建物は20世紀を代表する住宅のひとつである。それは何よりも、この建物を訪れる人に強く訴えかける力を持っているからであり、ここでしか味わえない感動を与えるからである。この建物では、森の中にいることや、自然の息吹きが間近に感じられる。個室にいても、周囲の緑が眼に入るし、森に囲まれたテラスに出ると、木々のそよぎや水音、木漏れ日や森を吹き抜ける風が楽しめる。テラスや床がキャンティレバーで張り出していること、また目線の位置が水面よりかなり高く、対岸にも樹木が密生していることがこのような効果を高めるのに効いている。

そのようなあり方は、滝の上に差しかけるように、渓流脇の大きな岩に建物を載せるというコンセプトにもとづくわけで、この敷地の特性がライトのイマジネーションを鼓舞したことはまちがいない。構造的には強引と言わざるを得ないことをあえてやったことが迫力ある表現につながっている。当時ライトにはあまり仕事がなく、年齢も60代半ばを過ぎていた。そのような時にこの敷地に出会って、彼の中に溜まっていた創作意欲が一挙に湧き上がってきたのだろう。

写真11 フォーリングウォーター窓出隅ディテール

写真12 フォーリングウォーター窓出隅ディテール

写真13 フォーリングウォーター渓流に下りる階段上のガラス障子とトップライト

自然と対峙する建築

この建物には異様さや過剰さが見てとれるが、それも創作意欲の旺盛さのゆえといえるだろう。先述の、けっして整っているとはいえない構造形式がそうだし、開口部のディテールも、室とテラス境のものを床や天井からまで1枚ガラスにして空間の連続性を損なわないようにしたり(写真3)、隅をガラスの突き付けで処理したり(写真11)、開放できるようにするなど(写真12)、かなり特異である。スチール・サッシや鉄骨などは赤褐色に塗られているから、目立たなくしようとしたのではない。居間南東部の、渓流に下りる階段室の入口には水平に引き込まれるガラス障子があり、その上のトップ・ライト(屋根)は、ガラスを水平に嵌めただけになっている(写真13)。雨仕舞を無視したようなこのティテールも、自然との一体感を強調するためにあえて採用されたものだろう。また、ライトがテラスの壁や下面に金箔を張ろうとした(次善の策としてマイカの微粒子のペイントを塗ることも考えていた)ことも、このプロジェクトの異様さをうかがわせるものといっていい。ライトがこの建物の理想のあり方として描いていたのは、森の渓流の滝の上に金色のテラスが浮かぶというイメージだったのである。これは日本の建築、特に鹿苑寺金閣(15世紀初頭:ライト来日時の金閣には、金箔はごくわずかしか残っていなかったはずだが)に触発されたのかもしれないが、施主の反対で実現しなかった。

ライトといえば「オーガニック・アーキテクチャー」であり、それが自然に学ぼうとする建築、自然との共存を志向する建築であるのは確かである。しかし、ここで考えなければならないのは、「自然に学ぶ」とか「自然と共存する」とは具体的にどういうあり方を意味するのかであり、それがデザインにどのように展開されるのかということである。この建物では、自然の素材を多用し、既存の地形に沿って配置されている点で、また建物の内外空間をできるだけ連続させようとしている点で、自然との一体化を志向しているといえるが、それがけっしてつつましい、穏やかなあり方を意味するものではないことには注意しなくてはならない。ライトはこの建物を目立たなくしようとはしていない。むしろ、人工物として、つまり人間の力を示すものとして、この建物をデザインしている。自然を尊重するが、同時に彼は、人間の英知のモニュメントとしてこの建物を位置づけているのであり、彼にとっては人間賛歌なのである。

なお、この渓流は、春には雪解け水で増水するし、流木が建物にダメージを及ぼしたこともある。ハリケーンにともなう洪水で、周囲の樹木が倒れ、主階まで水に浸かったこともあった。ここでは、自然と共存するということは、自然の猛威をも受け入れることを意味する。「オーガニック・アーキテクチャー」という語から多くの人がイメージするであろう、自然に寄り添うというような穏やかなあり方のものではないのである。そのようなリスクまでをもあえてとるという、自然と対峙する強い姿勢がこの建物を成り立たせている。あるアイデアを実現するために、困難をも果敢に引き受けるという意識でつくられたものなのである。建築の原点のひとつがここにある。

もちろん、このような大胆なコンセプトが日の目を見るにあたっては、施主の理解も重要な支えになっている。カウフマン夫妻がデザインに関心があり、ライトにフリーハンドを与えたのである。とはいえ、使い続けるのには苦労も多かったようで、後にカリフォルニア州に別荘(1946)を建設する際に、カウフマン夫妻はライトにではなく、リチャード・ノイトラ(1892–1970、カウフマンもノイトラもユダヤ系)に設計を依頼した。「フォーリングウォーター」のような住宅とつきあうには、住み手の側にも相当の精神的なタフさが要求されるということだろう。

このように、「フォーリングウォーター」はきわめて特殊な建築で、いろいろな条件が偶然重なったときにだけ生まれ得る傑作といえる。それは、巨匠の円熟期の作品といえるような類のものではなく、普遍化できない、建築のひとつの極北ではあるが、それゆえにこそ、またそこに込められたエネルギーの異様さや過剰さもふくめて、設計者の想いがストレートに表現されているからこそ、いまも見る人に感動を与え、建築家を鼓舞する存在であり続けているのである。

写真14 ジョンソン・ワックス本社ビル事務棟外観

写真15 ジョンソン・ワックス本社ビル研究棟

写真16 事務棟内部

写真17 事務棟開口部ガラスチューブのディテール

写真18 事務棟柱モックアップ(鉄網が入っているのがわかる)

写真19 ジョンソン・ワックス本社ビル重役棟受付

ジョンソン・ワックス本社ビル

1930年代こそが、ライトの創作意欲が頂点に達した時期だといっていいだろう。それを裏づけるために、もうひとつの最高傑作「ジョンソン・ワックス本社ビル」(現・SCジョンソン社、1936、写真14)にも触れておこう。この建物は、ウィスコンシン州の小都市ラシーンに建つ。事務棟が1936年に竣工し、その横に1951年に14階建ての研究棟(写真15)が建てられた。周知のように、これらの建物を特徴づけるのは開口部がガラス・チューブで構成されていることで、外からの光が拡散されて、柔らかく内部空間を照らすようになっている(写真16、17)。また事務棟で特徴的なのは、マッシュルーム形の鉄網コンクリート造の独立円柱が林立し、その頂部の円盤の間の天井がトップライトになっていることである。この柱の底部の断面積は、法規が定めるものより小さかったが、ライトは実寸大の柱で載荷試験をして、この構造形式を実現させたといわれる(写真18)。整然と並ぶほっそりした柱は林立する樹木のようでもあり、この空間をユニークで豊かなものにするのに効いている。

また、円柱や天井の円盤に象徴されるように、この建物を律するモチーフは「円」である。それはプランニングの基本単位になっているだけでなく、エレベーターの平面形や、事務机の両端、そして事務用椅子の座板や背板にまで適用されている。先掲のオーガニック・アーキテクチャーの定義であげた、自然のモチーフを抽象化し(この場合は「円」)、建物を律する原理にするというやり方が適用されているわけである。

研究棟(1948、写真15)では、正方形平面の出隅が丸められており、内部は1階おきに円形平面のフロアがあり、その四隅が吹き抜けになっている。そしてその2層分を通して外周の開口部にガラスチューブが巡らされている。この建物はセンター・コアで、各階床スラブはコアから延びるキャンティレバーになっている。避難経路の確保という点ではいささか問題があるといわざるを得ないが、ライトにとっては樹木のオマージュということで、この構成は絶対に譲れないものだったろう。ちなみに、ライトは、2層分をセットにしてそのうちのひとつのフロアの隅を吹き抜けにするやり方を、プライス・タワーでも試みていた。

このように、この一連の建物も建築の常識からかなりはずれたものだが、そのような問題を補って余りあるのが、独創的な内部空間である。柔らかい光に満ちた、スペーシャスな場になっている。事務棟に隣接する重役棟(写真19)にも、ガラス・チューブがふんだんに用いられている。

このジョンソン・ワックスの建物にも、自己主張が強く、スタンド・プレーを好むライトらしい振る舞いが随所に見られるが、その独創的な空間は人びとを魅了する。

「フォーリングウォーター」や「ジョンソン・ワックス本社ビル」のような、常識を平然と飛び越える、創意に満ちたデザインを60代後半で立て続けに成し遂げたライトのヴァイタリティには敬服するほかない。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞