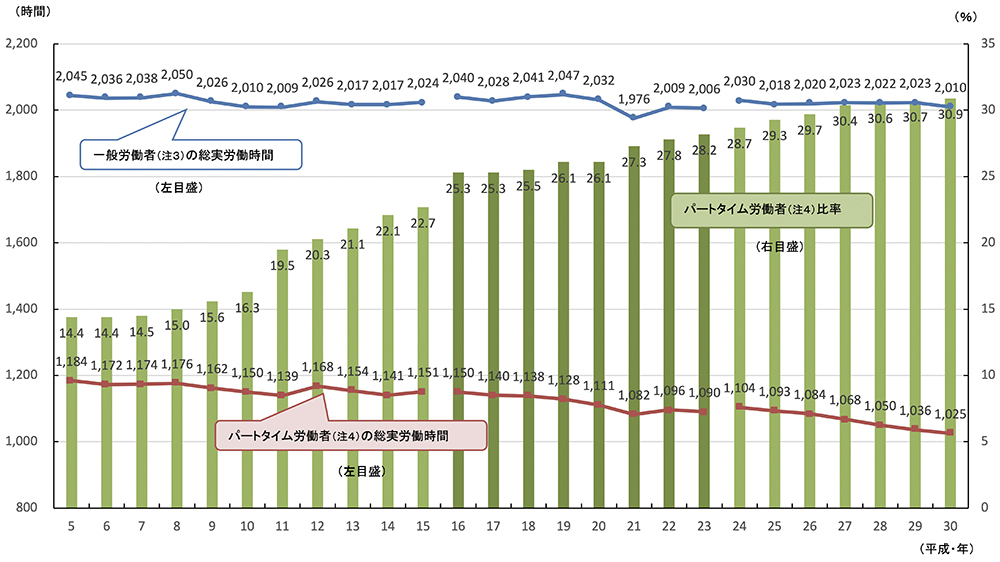

図❶ 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

『令和元年版過労死等防止対策白書』p.3より。

『令和元年版過労死等防止対策白書』p.3より。

しかし、法律上の基準が明確になったからといって、簡単に労働環境が良くなるとはいえないことは、誰しもが感じていることだろう。実際に、曖昧なまま見過ごされてきてしまった風土が変わらなければ、抜本的な改革にはならないという指摘はよく聞かれる。「風土」とは、あまりに自然になっていて、違和感を感じないことともいえるが、過労死で問題になっている長時間労働の事例において、特に日本的な形で「風土」が現れているといえる。実は、そのことは二つのことからよく見て取れる。

この「風土」は第1に、国際労働基準設定の活動をもっとも重要な活動としている国際労働機関ILOと、それに対して日本の労働のありかたをめぐって日本政府および経済界との関わりに端的に見て取れる。

いうまでもなく、国際連盟につくられたILOは、長時間労働の問題が世界全体で最優先で解決されるべき問題であるとして、労働者の労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限しようとする「1号条約」を最初の条約として各国に提起した(1919年)。ところが、日本は常任理事国であったにも関わらず、この1号条約を批准するどころか、ILOを脱退したのである。そして、実に、それから昨年で100年になるが、未だに日本は1号条約を批准していない。つまり、日本は労働時間の問題において、「世界の到達点にもまた本心から学ぼうとしてこなかった」*1のである。実際に、日本の労働時間はこの約30年の間で見ても、大きな減少傾向は見られない(図❶)。

そして第2に、中原淳氏+パーソナル総合研究所が、2万人を超える調査データに基づいて行った残業の実態調査(2018年)が示唆的である。当該調査によると、残業は、過剰な残業時間を行うことで幸福感が高まる「麻痺」状態になり、できる人に仕事が「集中」し、仕事をしている人がいることで帰れない「感染」が起こり、世代間でその感覚が「遺伝」していくというように、ウイルスのように残業が組織に感染し拡大していくことを導き出した。そのため、残業というのは、個人では解決不可能であり、組織の問題であると結論づけている*2。また、このことに関連して、山本勲氏・黒田祥子氏は独自で行った調査結果より、実労働時間だけでなく希望労働時間も日本人のほうがイギリス人やドイツ人よりも優位に長いことや、同一企業で働く労働者の実労働時間や希望労働時間は類似する傾向があるということを指摘している*3(2014年)。

以上、日本の労働のありかたとその特殊固有な「風土」について、歴史的・国際的なまなざしから見ての状況と、長時間労働についての心理状況(麻痺したのちウイルスのように伝播)という二点を見たのであるが、これらは、労働問題は昨今の問題ではないこと、それ以上に、問題と感じないそのこと自体が「風土」となってしまっていることが、何よりの問題であることを示唆している。

さて、では、そのような捉えどころのないものを、どのようにしたら変えることができるのだろうか。

ここでは、その「風土」が大転換した実例(M社)を見ていきたい。M社は社長の豊富なアイデアを元に業績を伸ばしていたが、社長のワンマンにより、社内は過緊張状態にあった。それは、難易度の高い大型受注をきっかけにミス・クレームの続出という形で表出し、一機に倒産の危機に陥った。しかしそこから見事V字回復を遂げ、社内風土も一転した。そのはじまりは、社長の「私が変わります宣言」であった。それはどのようなものであったのか、そして、それにより会社がどう変わったのか、次回詳しく記述する。(つづく)

*1 吉岡吉典(2009)『ILOの創設と日本の労働行政』大月書店、p.4

*2 中原淳+パーソナル総合研究所(2018)『残業学』光文書新書、p.200~p.202

*3 山本勲、黒田祥子(2014)『労働時間の経済分析』日本経済新聞出版社、p.189

*2 中原淳+パーソナル総合研究所(2018)『残業学』光文書新書、p.200~p.202

*3 山本勲、黒田祥子(2014)『労働時間の経済分析』日本経済新聞出版社、p.189

若田 充子(わかた・みつこ)

ヴィジョン・ウィズ社労士事務所代表

1975年岐阜県生まれ/社労士事務所勤務を経て、2017年ヴィジョン・ウィズ社労士事務所開設/2020年明治大学大学院修士課程修了(経営学修士)

1975年岐阜県生まれ/社労士事務所勤務を経て、2017年ヴィジョン・ウィズ社労士事務所開設/2020年明治大学大学院修士課程修了(経営学修士)