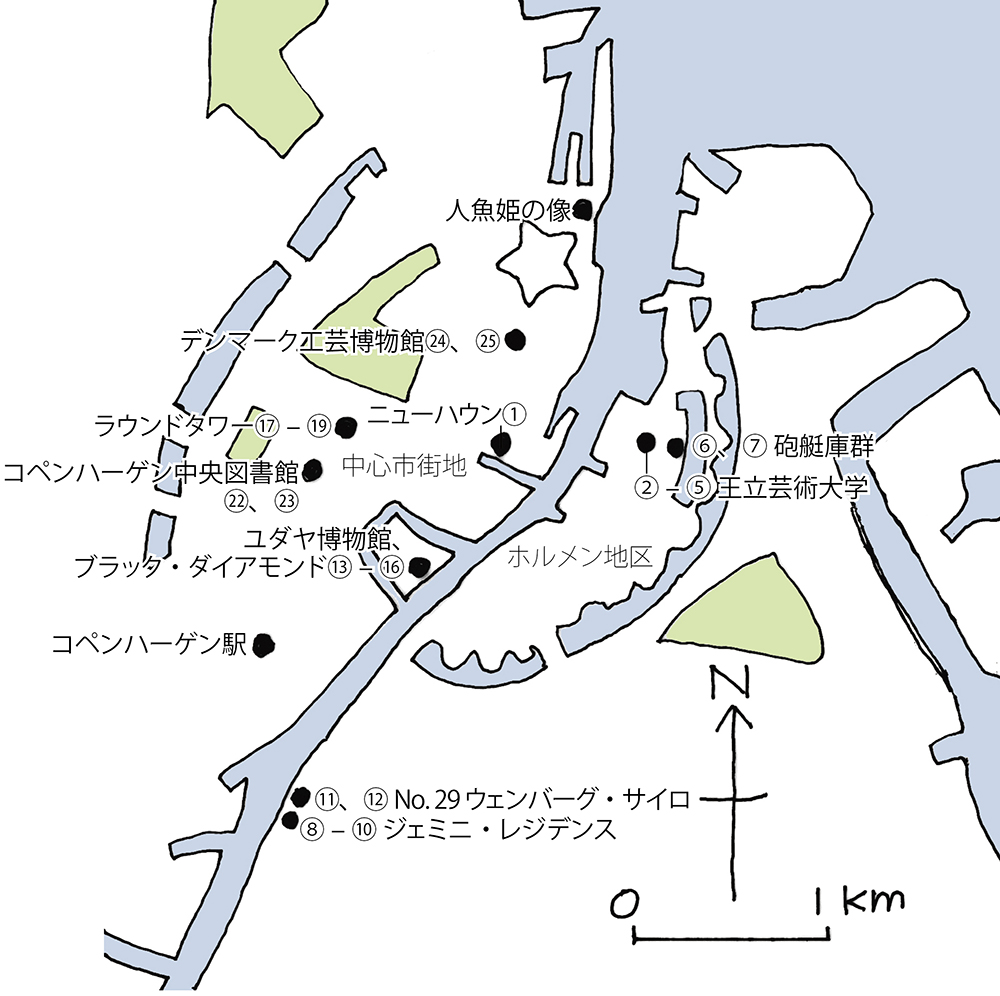

コペンハーゲン略地図

1 ニューハウン

ニューハウンとは、新しい港という意味。17世紀後半に整備された入り江状の運河に沿って、おとぎの国のようなカラフルな建物が建ち並ぶ観光名所。建物は飲食施設やホテルなどに転用されている。

ニューハウンとは、新しい港という意味。17世紀後半に整備された入り江状の運河に沿って、おとぎの国のようなカラフルな建物が建ち並ぶ観光名所。建物は飲食施設やホテルなどに転用されている。

はじめに

デンマークの首都コペンハーゲンは、もともと商人たちの港という意味であり、デンマーク東部のシェラン島の東端に位置し、貿易と軍事の拠点である港湾都市として発展した。コペンハーゲンというとまず頭に浮かぶのは、シンボルとしては人魚姫の像、都市風景としてはニューハウンであろう。

「ニューハウン」(1)は、新しい港という意味をもち、17世紀後半に市街地の拡大に伴って整備された入り江状の運河に沿って、おとぎの国のようなカラフルな建物が立ち並ぶ場所であり、現在では、周囲の建物は観光名所として、飲食施設やホテルなどに転用されている。このニューハウンのみならず、コペンハーゲンの建築コンバージョンは、運河と密接に結びついているものが多く見られ、運河沿いの地区再生に大きく貢献している。加えて、コペンハーゲンでは、さまざまなタイプのコンバージョンがなされており、コンバージョンの宝庫でもある。

2 王立芸術大学

ホルメン地区は、元々海軍の中枢機関が集まった歴史ある重要な軍事拠点であったが、冷戦終結を機に軍の主要機能のほとんどは別の土地に移された。それに伴ってホルメン地区の大半のエリアは1990年代に、大学、集合住宅、事務所などが集まる地区へとコンバージョンされた。

キャンパス内の光景。軍事施設の重々しさの雰囲気が残る。

ホルメン地区は、元々海軍の中枢機関が集まった歴史ある重要な軍事拠点であったが、冷戦終結を機に軍の主要機能のほとんどは別の土地に移された。それに伴ってホルメン地区の大半のエリアは1990年代に、大学、集合住宅、事務所などが集まる地区へとコンバージョンされた。

キャンパス内の光景。軍事施設の重々しさの雰囲気が残る。

3 王立芸術大学

建築アカデミー棟。

建築アカデミー棟。

4 王立芸術大学

カフェテリア。屋根の構造体は、改修されて、トップライトが新設された。

カフェテリア。屋根の構造体は、改修されて、トップライトが新設された。

5 王立芸術大学

多目的ホール。既存の大空間を活かして利用している。

多目的ホール。既存の大空間を活かして利用している。

6 砲艇庫からオフィスへの転用

外観。ホルメン地区の東海岸沿いに建ち並ぶ既存の砲艇庫群は、改修され、主としてデザインオフィスなどに転用されている。

外観。ホルメン地区の東海岸沿いに建ち並ぶ既存の砲艇庫群は、改修され、主としてデザインオフィスなどに転用されている。

7 砲艇庫からオフィスへの転用

内部空間。木の構造体や段状の空間が魅力的である。海に向かって床面が下がる構成を上手く利用している。

内部空間。木の構造体や段状の空間が魅力的である。海に向かって床面が下がる構成を上手く利用している。

運河沿い海軍基地の再生──ホルメン地区

コペンハーゲンを南北に貫く最大の運河を挟んで、ニューハウンの対岸に位置するホルメン地区は、運河沿いの地区再生の好例である。ここは元々海軍の中枢機関が集まった歴史ある重要な軍事拠点であったが、冷戦終結を機に軍の主要機能のほとんどは別の土地に移された。それに伴ってホルメン地区の大半のエリアは1990年代に、大学、集合住宅、事務所などが集まる地区へとコンバージョンされた。このホルメン地区の再整備が、コペンハーゲンのコンバージョンに大きな刺激を与えることとなる。この地区の中でも、旧デンマーク海軍基地の軍用倉庫、オフィス等、およそ17,000平米を「王立芸術大学」へ転用した施設がある。大学は、建築、デザイン、音楽などの総合芸術大学であり、既存の施設を転用した約10棟の建物から成り立っている。キャンパス・プランは既存建築物の配置を基本的に踏襲しているので、キャンパス内の光景は既存と大きく変わっていない(2、3)。しかし、内部は、作業スペース、教室、図書館などに転用されており、木組みの構造体を露出して木がもつ親しみや温かな雰囲気の空間となっている空間や、屋根の構造体を刷新してトップライトを新設するなど、柔軟な改修がなされている(4、5)。利便性のよい場所に立地していた軍事施設を、大学という文化的教育的施設に大掛かりに転用するという試みは、たいへん興味深いものであり、都市の再生にとって有用であろう。

ホルメン地区の東海岸沿いに黒い外壁に煉瓦色の瓦が軒を連ねる既存の砲艇庫群は1棟ずつ改修が進行している(6、7)。主としてデザインオフィスなどへの改修にあたって老朽化した既存施設を構造的に補強するために、ブレースを要所に設けつつ、内部空間は海に向かって床面が下がる構成を上手く利用して改修を行っている。トップライトも適度に新設されて、オフィススペース、接客スペース共に良質な内部空間に仕上がっている。

8 ジェミニ・レジデンス

外観。2棟のサイロを一体化して集合住宅にコンバージョン。MVRDVがデザインした。

外観。2棟のサイロを一体化して集合住宅にコンバージョン。MVRDVがデザインした。

9 ジェミニ・レジデンス

近景。サイロの外側に居住空間およびバルコニーが設けられた。

近景。サイロの外側に居住空間およびバルコニーが設けられた。

10 ジェミニ・レジデンス

旧サイロの内部。アトリウム化されて、階段室などの縦動線が挿入された。

旧サイロの内部。アトリウム化されて、階段室などの縦動線が挿入された。

11 No.29ウェンバーグ・サイロ

外観。ジェミニ・レジデンスに隣接するサイロを、同じく集合住宅へ転用。

外観。ジェミニ・レジデンスに隣接するサイロを、同じく集合住宅へ転用。

12 No.29ウェンバーグ・サイロ

近景。サイロのヴォリュームと出窓やランダムなバルコニーが共存する。

近景。サイロのヴォリュームと出窓やランダムなバルコニーが共存する。

サイロのコンバージョン

運河に沿って、ホルメン地区を少し南に行くと、かつてサイロなどの倉庫が多く立地した地区がある。ここでは、サイロを集合住宅へとコンバージョンする動向が顕著である。とりわけ、目につくのは、MVRDVがデザインを行って、2棟1対のサイロを集合住宅にコンバージョンした事例であり、「ジェミニ・レジデンス」の名で知られる(8 – 10)。1963年に建てられたサイロの内部は、エレベータ、階段、廊下を内包するアトリウムとして利用され、円筒の象徴的な垂直性と求心性を活かした空間に生まれ変わっている。円筒頂部はトップライトが設置され、アトリウムに光を取りこむ。既存壁面は構造上の理由から扉程度の大きさの開口しか開けられず、住戸群は円筒の外部に取り巻くように付加され、構造面でも、住戸群ヴォリュームを既存のサイロ壁上部から吊るなどの、さまざまな工夫がなされた。隣接する「No. 29 ウェンバーグ・サイロ」(11、12)も、穀物用のサイロが集合住宅にコンバージョンされた事例である。既存建造物が力強い形態を持っていたため、形態の特徴を活かしつつも、その強さを和らげるようなデザインがなされた。16階におよぶ142戸の住戸は、並立した円筒形や直方体の既存の構造体に床スラブを挿入することによってつくられている。サイロの垂直性を強調するように縦方向に連続した出窓が新設され、サイロ独自の構造体の特徴を偲ばせる。外壁にランダムに設置されたバルコニーには、この出窓からアクセスできる。ジェミニ・レジデンスとは異なり、よく見ると、サイロであることがわかるという類のコンバージョン・デザインである。

これらに限らず、この地区ではサイロや倉庫を集合住宅にコンバージョンする都市再生が、次々に進行している。

13 ユダヤ博物館

ボートハウスを博物館に転用した事例。博物館部分のファサードおよび内部空間をダニエル・リベスキンドがデザインした。

王立図書館の一角に、コンバージョンによって整備された。

ボートハウスを博物館に転用した事例。博物館部分のファサードおよび内部空間をダニエル・リベスキンドがデザインした。

王立図書館の一角に、コンバージョンによって整備された。

14 ユダヤ博物館

内部空間。リベスキンド特有の斜めの壁による空間がつくり出されており、既存のヴォールト天井と斜めの壁が対比的である。

内部空間。リベスキンド特有の斜めの壁による空間がつくり出されており、既存のヴォールト天井と斜めの壁が対比的である。

15 ブラック・ダイアモンド

外観。2000年に完成した王立図書館の運河沿いの増築部分。

外観。2000年に完成した王立図書館の運河沿いの増築部分。

16 ブラック・ダイアモンド

内部から運河沿いの光景を見渡す。

内部から運河沿いの光景を見渡す。

17 ラウンドタワー

17世紀に教会の後ろ側に併設された天文観測所を、展望台に転用した事例。

教会の背後に併設された天文観測所が展望台に転用されている。

17世紀に教会の後ろ側に併設された天文観測所を、展望台に転用した事例。

教会の背後に併設された天文観測所が展望台に転用されている。

18 ラウンドタワー

展望台からコペンハーゲン旧市街を見渡す。

展望台からコペンハーゲン旧市街を見渡す。

19 ラウンドタワー

展望台までの約200mの内部のスロープ。勾配は、やや急ではあるが、外周側を歩けば、支障はない。

展望台までの約200mの内部のスロープ。勾配は、やや急ではあるが、外周側を歩けば、支障はない。

20 ラウンドタワー

教会の屋根裏の小屋組みを見ることができる。

教会の屋根裏の小屋組みを見ることができる。

21 ラウンドタワー

教会の屋根裏が展示空間に転用。展望台の下の階にある。

教会の屋根裏が展示空間に転用。展望台の下の階にある。

22 コペンハーゲン中央図書館

既存ファサードを残した外観。1905年建設のオフィスを1993年に図書館に転用した。

既存ファサードを残した外観。1905年建設のオフィスを1993年に図書館に転用した。

23 コペンハーゲン中央図書館

内部アトリウム。中庭をトップライトによって内部化。インテリアは白い抽象的な空間に一新されている。

内部アトリウム。中庭をトップライトによって内部化。インテリアは白い抽象的な空間に一新されている。

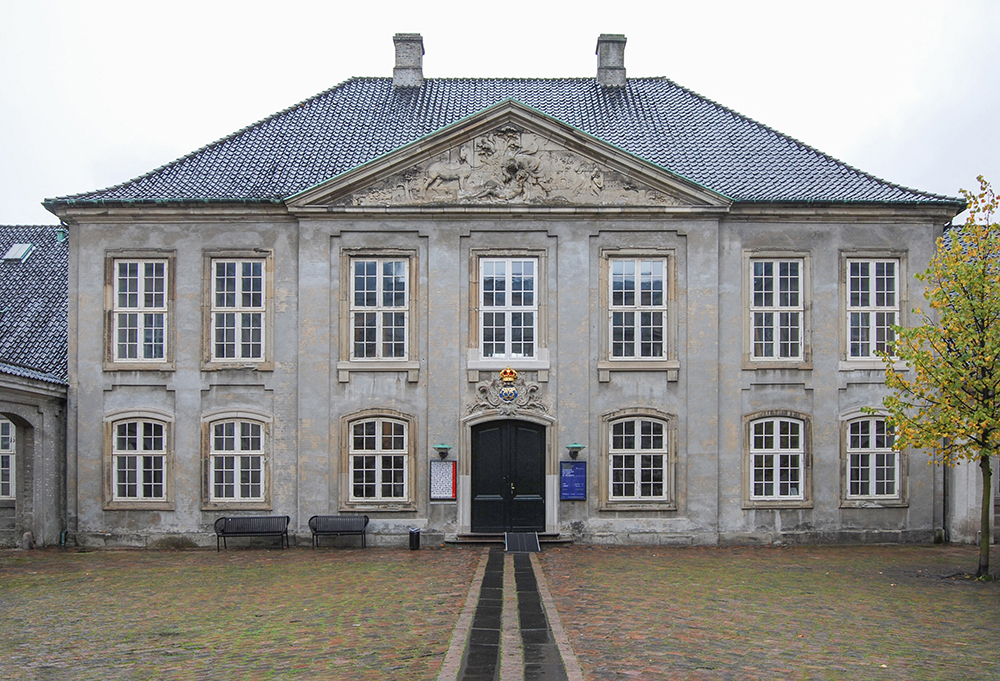

24 デンマーク工芸博物館

古い転用事例。既存建築は、1750年代建設の病院であり、すでに1920年に博物館に転用され、現在に至っている。病院であった堂々としたファサードが保存されている。

古い転用事例。既存建築は、1750年代建設の病院であり、すでに1920年に博物館に転用され、現在に至っている。病院であった堂々としたファサードが保存されている。

25 デンマーク工芸博物館

内部展示空間。中庭を巡る順路に沿って展示が整備されている。

内部展示空間。中庭を巡る順路に沿って展示が整備されている。

中心市街地の公共施設

「ユダヤ博物館」(13、14)は、ボートハウスを博物館に転用した事例である。このボートハウスは、「王立図書館」の1階の一部に組み込まれており、博物館部分のファサードおよび内部空間をダニエル・リベスキンドがデザインした。博物館の内部は、随所に既存のヴォールト天井を見せながら、リベスキンド特有の斜めの壁による空間がつくり出されており、ヴォールトという既存の構造と斜め壁の対比が興味深い。ちなみに、王立図書館自体は、その後増築を重ね、2000年には運河沿いの棟が完成した。黒いガラス張りのヴォリュームにちなんで「ブラック・ダイアモンド」と呼ばれ、運河沿いの新たなランドマークとなっている(15、16)。旧市街に立地する「ラウンドタワー」(17 – 19)は17世紀に教会の後ろ側に併設された天文観測所を、展望台に転用した事例である。展望台までの内部の急な200mものスパイラルスロープという既存空間の特性を主動線としてうまく活用している。ランドマーク性を保存するため外部及び内部の主要部分を保存し、教会の屋根裏部分を展示空間として活用するという工夫もなされている(20、21)。教会の屋根裏は、なかなか見ることができないので、このような屋根裏を見せる空間的工夫が行われている点は、たいへんありがたいことである。

同じく中心市街地にある「コペンハーゲン中央図書館」(22、23)は、1905年建設のオフィスを、1993年に図書館に転用した事例である。既存の中庭にガラス屋根を架けて内部アトリウムに変えて、その周辺の壁は白色に塗装して、抽象的なインテリアデザインに変えている。中庭型の建築に対して、中庭を内部化することによって、新用途に適合させるというコンバージョン・デザインでよく見られる手法の典型的な例である。この事例の場合、内部化されたアトリウム内に、既存建築の要素がまったく残されていないが、多少はそうした要素を残したほうが、よりコンバージョン建築ならではの魅力が出るとも考えられる。

王宮近くに立地する「デンマーク工芸博物館」(24、25)は、近年に転用された事例ではなく、古い転用事例である。既存建築は、1750年代建設の病院であり、1920年に博物館に転用されて、現在に至っている。基本的に、外部は全体的に保存され、内部でも一部床面の仕上げの変更などの最小限の操作によって、博物館空間の創出を行っている。元の機能で使われなくなった施設を他の用途に変えるという発想自体は、近年に限ったものではないことを示す好例といえるだろう。

26 ユースセンター

ユースセンターとは、高校生までの年齢の青年が、放課後などに集まって利用できる施設。内部に鉄骨で3階分の空間を設け、一部は開放的な吹き抜けとなっている。

ユースセンターとは、高校生までの年齢の青年が、放課後などに集まって利用できる施設。内部に鉄骨で3階分の空間を設け、一部は開放的な吹き抜けとなっている。

27 ユースセンター

3階の活動空間。転用に際してトップライトが新設された。

3階の活動空間。転用に際してトップライトが新設された。

28 ユースセンター

外観。ポンプ施設を転用。

外観。ポンプ施設を転用。

29 ガスタンク・シアター

1883年に建設されたガスタンクが劇場に転用された。円筒形の外観は、修復保存されている。

1883年に建設されたガスタンクが劇場に転用された。円筒形の外観は、修復保存されている。

30 ガスタンク・シアター

裏側から見る。左が、事務室、楽屋、リハーサル室などを納めた増築棟。増築棟と劇場を地下動線でつなぐことで、ガスタンクを四周から見ることができるように配慮がなされた。

裏側から見る。左が、事務室、楽屋、リハーサル室などを納めた増築棟。増築棟と劇場を地下動線でつなぐことで、ガスタンクを四周から見ることができるように配慮がなされた。

31 ガスタンク・シアター

劇場ホワイエ。円筒形の大空間の中に、箱型の入れ子空間(左)を設けて、その中を劇場空間としている。

劇場ホワイエ。円筒形の大空間の中に、箱型の入れ子空間(左)を設けて、その中を劇場空間としている。

郊外の事例

市の中心部を離れた西側の郊外でも、いくつかのユニークな事例を見ることができる。たとえば、上水を圧送するポンプを備えた施設を、「ユースセンター」に転用したという事例がある(26 – 28)。ユースセンターとは、高校生までの年齢の青年が、放課後などに集まって利用できる施設であり、日本ではあまりなじみがないが、コペンハーゲンでは一般的に普及しているようで、共働き家庭などにとっては有用な施設である。既存の13mの天井高を吹き抜けとして有効活用することで、自然光が室内全体にいきわたるように配慮し、さらにトップライトによって既存の開口の少なさを補っている。既存の煉瓦壁と新たに挿入された床スラブを支えるカラフルな鉄骨構造体との対比が効果的である。

1883年に建設されたガスタンクが劇場に転用された事例もユニークである(29 – 31)。既存の特徴的な円筒形はホールに保存活用され、ガスが爆発した際に内部圧力を逃がすための丸窓も既存の用途を示す要素として保存されている。また、事務室、楽屋、リハーサル室などを納めた増築棟を既存の円筒形と離して建て、増築棟への動線を地下に設けることで、ガスタンクの円筒形の象徴性を損なうことなく、機能面を充実させる配慮がなされた。使い勝手上は、一階でつながっている方が便利であるが、ガスタンクの円筒形を四周から感じ取れるようにするという点では、地下の活用は、建築的工夫として有効である。

まとめ

北欧は、概してコンパクト・シティが多く、本連載でもヘルシンキを取り上げたが、全体としてコンバージョンが盛んである。中でも、コペンハーゲンはコンバージョンの宝庫となる条件がそろっている。まず、中心部人口50万人で都市がコンパクトである。また、第二次世界大戦では戦災を免れるために、早々とドイツに降伏した結果、コンバージョンに適した建築ストックが多く残っている。さらにホルメン地区や運河沿いは、近年、地区の性格の変化が生じたが故に、既存施設単体の用途を変更するのみならず、地区の既存施設群をまとめて用途変更する必要があった。その結果、地区再生におけるコンバージョンの有用性を引き出すことができた。コンパクト・シティ、古くからの建築ストックの残存、地区用途の構造的変化――こうした条件が揃えば、コンバージョンは都市の変化を支える有用な方法となることを、コペンハーゲンは典型的に示しているといえるだろう。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

芝浦工業大学教授

東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン