ヘルシンキ略地図

1. ヘルシンキ中央駅 1919年。エリエル・サーリネン設計。

2. ヘルシンキ現代美術館

1998年。スティーブン・ホールの代表作のひとつで、「キアズマ」(神経の交差点)という名称で知られる。

1998年。スティーブン・ホールの代表作のひとつで、「キアズマ」(神経の交差点)という名称で知られる。

3. フィンランド国会議事堂

1917年。道を隔てたヘルシンキ現代美術館(キアズマ)から見る。

1917年。道を隔てたヘルシンキ現代美術館(キアズマ)から見る。

はじめに

フィンランドの首都ヘルシンキは、バルト海東部フィンランド湾に面する半島の南端に位置し、人口60万人強の港湾都市である。中心部から東西南の三方の港湾地区まで徒歩圏という規模であるため、地区の性格の変化が生じた場合に、建築コンバージョンによる都市整備が有効に機能する。デザインに対する意識も高いので、興味深いコンバージョン・デザインも多い。中心部には、エリエル・サーリネン設計の「ヘルシンキ中央駅」(1)周辺に商業地区があり、北西側の徒歩圏に「ヘルシンキ現代美術館」(2)、「国会議事堂」(3)、「フィンランディア・ホール」などが立地するというコンパクトさである。今回は、都市拡張が限定されているが故に、コンバージョンを活用し続けているヘルシンキを巡ろう。

4. スカンディック・ホテル・グランド・マリナ

元倉庫とは思えない堂々とした外観。

元倉庫とは思えない堂々とした外観。

5. スカンディック・ホテル・グランド・マリナ

エントランス前から見上げる。

エントランス前から見上げる。

6. スカンディック・ホテル・グランド・マリナ

ホテル・フロント前につくられた吹き抜け。マッシュルーム・コラムを強調するインテリア・デザイン。

ホテル・フロント前につくられた吹き抜け。マッシュルーム・コラムを強調するインテリア・デザイン。

7. ワンハ・サタマ

正面近景。2棟の元倉庫の建物の間に、ガラス屋根のホールが増設されている。

正面近景。2棟の元倉庫の建物の間に、ガラス屋根のホールが増設されている。

8. ワンハ・サタマ

内部の貸しホールのひとつ。内部の構造体は木造であることがわかる。

内部の貸しホールのひとつ。内部の構造体は木造であることがわかる。

9. 国際会議場

外観全景。一見、新築に見えるが、1960年代建設の倉庫からのコンバージョンである。

外観全景。一見、新築に見えるが、1960年代建設の倉庫からのコンバージョンである。

10. キーノ K-13

1897年建設の小規模平屋倉庫を、1985年に150席の映画館に転用。

1897年建設の小規模平屋倉庫を、1985年に150席の映画館に転用。

11. ヘルシンキ市庁舎

正面外観。元々のホテルの外観を残している。

正面外観。元々のホテルの外観を残している。

12. ヘルシンキ市庁舎

内部。1960年の改修時に新たにつくられた空間。

内部。1960年の改修時に新たにつくられた空間。

ヘルシンキ港サウスハーバー、カタヤノッカ地区でのコンバージョン

ヘルシンキにおけるコンバージョンの大きな契機となるのは、市街地の東側に位置するサウスハーバーに面する地区、特にカタヤノッカ地区である。この地区は、もともと海運業で栄えたが、1960年代の港湾地区衰退を経験し、大掛かりなコンバージョンによる地区再生が始まることになった。その代表例、「スカンディック・ホテル・グランド・マリナ」(4 - 6)は、1928年のRC造倉庫を、1992年に高級ホテルへ転用した事例であり、この転用の成功が、ヘルシンキでのコンバージョン・ブームの引き金になった。既存倉庫は、長さ140m、約3万㎡、地上6階建てという、竣工時には北欧で最大規模を誇り、細部のアール・ヌーボー的な装飾も丹念につくられていた。しかしながら、港湾地区衰退に伴い、1960年代に建物は空き家になる。1970年代から再利用の検討が始まり、1986年に、民間企業が、市の港湾局から建物を定借し、462室の大ホテルに転用することを決め、1992年に開業に漕ぎつけた。外装材は、オリジナルのままだが、約1,800カ所の窓は、取り換えられた。フロント前に減床により新たに吹き抜けを設け、独特のマッシュルーム型コラムを生かしたインテリア・デザインを行うなど、さまざまなデザイン上の工夫がなされている。フロント前には、この建築の歴史を示すパネル展示もなされており、建物自体を尊重する姿勢が見られる。

このホテルの周辺の施設が次々に転用されることとなる。「ワンハ・サタマ」(7、8)は、ホテルの北東側斜め向かいに立地する平屋の税関倉庫(1900年ごろ竣工)を、ヘルシンキ市港湾局が、1984年のコンペを経て、1989年に8つの貸しホールとレストランをもつ施設に転用した事例であり、パーティ、展示会など、さまざまな規模のイベントを行うことができる。既存建築は、もともと2棟に分かれた細長い建築であったが、ふたつの棟の間にガラスの屋根を架けて、ガラス・ギャラリーという内部空間に変え、どのホールも、外部とガラス・ギャラリーの両方からアクセスできる便利な動線計画を実現している。

ホテルの道路向かいに建つ「国際会議場」(9)は、1960年代建設の倉庫を、1991年に会議センターに転用した施設である。一見すると、新築に見えるが、構造体のみを残した改修がなされた。「キーノK-13」(10)は、ホテルの東側の向かいの敷地に立地する1897年建設の小規模平屋倉庫を、1985年に150席の映画館に転用した事例である。外観は、基本的に保存修復であるが、内部は全面的に手を加えている。

近くに建つ「ヘルシンキ市庁舎」(11、12)の履歴もコンバージョンと無縁ではない。サウスハーバーの突き当りに1833年に建てられた民間ホテルを、ヘルシンキ市が購入して、1933年に正式に市庁舎に転用したが、1960年代には、ファサードとバンケット・ホールなどの歴史的な部分を保存した建て替えがなされて現在に至る。結果として、1933年のコンバージョン改修と、1970年のファサードと主要インテリアの保存改修という、独特の履歴を備えた市庁舎が生まれた。

13. カアペリ

20世紀半ばの大規模電線工場を1991年に文化複合施設に転用。工場時代の外観を残す。

20世紀半ばの大規模電線工場を1991年に文化複合施設に転用。工場時代の外観を残す。

14. カアペリ

内部。白色に統一しながら必要に応じてパーティションを導入。

内部。白色に統一しながら必要に応じてパーティションを導入。

15. 旧シネブリュコッフ蒸留所(サンポライフ社屋)

外観。左に中層棟(1970年建設)、右に蒸留所(19世紀)。

外観。左に中層棟(1970年建設)、右に蒸留所(19世紀)。

16. 旧シネブリュコッフ蒸留所(サンポライフ社屋)

旧蒸留所内の会議室。

旧蒸留所内の会議室。

17. ヘルシンキ裁判所

外観全景。街路沿いの低層棟と中央の中層棟。1940年の酒醸造の本社と醸造工場を転用。

外観全景。街路沿いの低層棟と中央の中層棟。1940年の酒醸造の本社と醸造工場を転用。

18. ヘルシンキ裁判所

中庭に面した裁判所エントランス。裁判所らしからぬデザインが生まれている。

中庭に面した裁判所エントランス。裁判所らしからぬデザインが生まれている。

19. ヘルシンキ裁判所

低層部のエントランス・ホール。法廷群が配置されている。

低層部のエントランス・ホール。法廷群が配置されている。

20. ヘルシンキ裁判所

3階より上の事務所階。大胆な減築によりアトリウムが設けられた。

3階より上の事務所階。大胆な減築によりアトリウムが設けられた。

市街地西側に突出したルオホラハティ地区

この地区でも、サウスハーバーに続いて、次々にコンバージョンが行われ、現在も継続中である。「カアペリ」(13、14)は、20世紀半ばにコの字型平面形に建設されたノキアの大規模電線工場を、工場移転後の1991年に文化複合施設に転用した事例であり、美術館、ギャラリー、劇場、芸術学校、図書館など、多彩な用途を含む文化複合施設である。外観は工場のままであり、内部の柱梁を白色に統一しながら、必要に応じてパーティションによって仕切って部屋を設けるという簡潔な転用手法であるが、カアペリはこの地区の再生の刺激剤となった。

近接する「旧シネブリュコッフ蒸留所」(サンポライフ社屋、15、16)は1832年に建設され、その後1874年と1970年に増築されたビール醸造所が、1985年の閉業後、1999年にオフィスにコンバージョンされた事例である。1970年竣工の穀物庫は7階建のオフィスにコンバージョンされ、そのファサードは、全面ガラスに変化した。渡り廊下で接続される旧蒸留所は、部分的に開口部が塞がれたが、内外で既存の面影を明確に残している。

「ヘルシンキ裁判所」(17 - 20)は、「カアペリ」と並んで、この地区の転用を象徴する施設である。既存建物は、1940年に酒醸造の本社(低層棟)および醸造工場(中層棟)として建てられ、建設当時はフィンランドで最も大きな建築物であった。中層棟は、酒樽の貯蔵重量に耐えるマッシュルーム・コラムとフラットスラブ構造の8階建てRC建築である。1990年代末の工場移転時に、ヘルシンキ市は転用が可能になるように工場地区の用途を変更し、結果的に中層棟が裁判所に転用され、低層棟は賃貸オフィスとして使用されることとなった。中層棟は、既存外観を保存しつつ、階高が高い低層部に法廷などの大空間を含む公共部門が配置され、3階より上の事務室階では、平面中央部のスラブを撤去してふたつのアトリウムを設け、その周囲の個室をガラス面にして自然光を取り入れるという大胆な改修が行われた。一般エントランスは、かつて搬出入デッキがあった中庭空間に設けられた開放的な空間であり、威圧感をもたない「裁判所らしからぬ」デザインが誕生した。コンバージョンならではのデザイン効果といえるだろう。

21. デザイン博物館

外観。1895年のフィンランド最初の男女共学中学校を、1980年ごろに博物館に転用。

外観。1895年のフィンランド最初の男女共学中学校を、1980年ごろに博物館に転用。

22. デザイン博物館

アーチ柱を伴った明るい2階展示室。

アーチ柱を伴った明るい2階展示室。

23. 建築博物館

外観。1899年に建てられた学術機関の施設を、1981年に博物館に転用。デザイン博物館と同じブロックの東側に建つ。

外観。1899年に建てられた学術機関の施設を、1981年に博物館に転用。デザイン博物館と同じブロックの東側に建つ。

24. 建築博物館

内部展示室。

内部展示室。

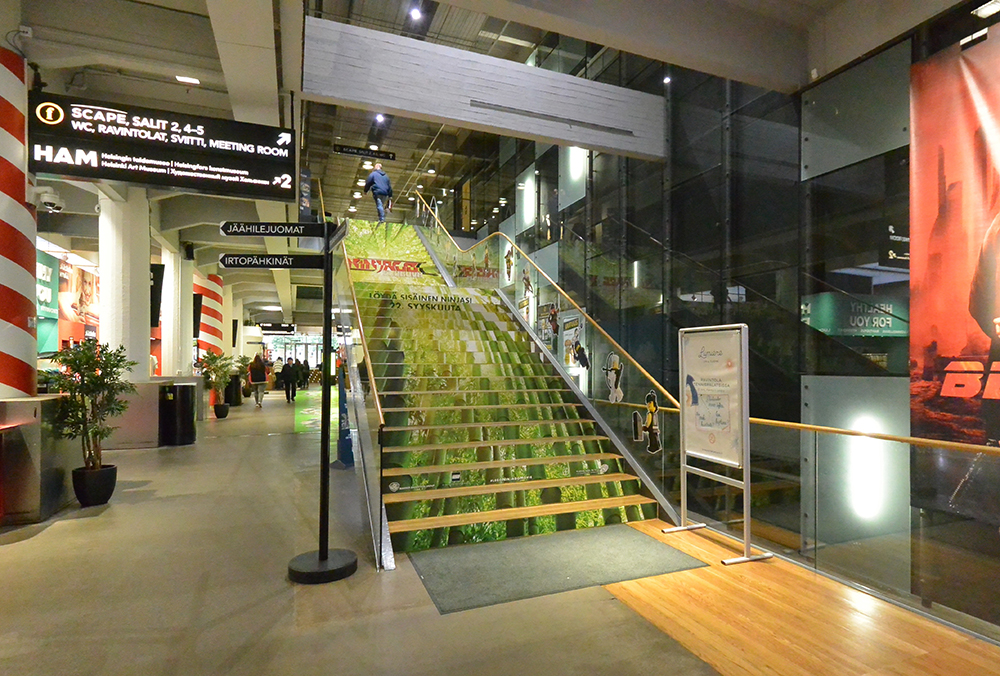

25. テニス・パレス

外観。1940年に開催予定だったオリンピックのために建設された。

外観。1940年に開催予定だったオリンピックのために建設された。

26. テニス・パレス

内部のメインの動線。

内部のメインの動線。

27. テニス・パレス

3階の映画館入口回り。

3階の映画館入口回り。

28. キノ・プラスティ・ビル

エリエル・サーリネン設計で、ホテルとして1920年に建設された。左右のビルはアルヴァ・アアルトの設計。左が1955年のオフィスビル。右が1969年の商業ビル。この背後にアカデミア書店がある。

エリエル・サーリネン設計で、ホテルとして1920年に建設された。左右のビルはアルヴァ・アアルトの設計。左が1955年のオフィスビル。右が1969年の商業ビル。この背後にアカデミア書店がある。

29. キノ・プラスティ・ビル

ファサード部分。

ファサード部分。

30. アカデミア書店

キノ・プラスティ・ビルの裏側にあり、元々、ここには、サーリネンのホテル付属の映画館が計画されていた。

キノ・プラスティ・ビルの裏側にあり、元々、ここには、サーリネンのホテル付属の映画館が計画されていた。

31. ソコス・ホテル・トルニ

外観。1931年に市内で最も高い14階建てホテルとして建てられたが、第2次世界大戦中からは事務所ビルとして使用され、2006年に再びホテルに再転用された。

外観。1931年に市内で最も高い14階建てホテルとして建てられたが、第2次世界大戦中からは事務所ビルとして使用され、2006年に再びホテルに再転用された。

32. ソコス・ホテル・トルニ

内部エントランス・ホール。アール・ヌーボーやアール・デコの細部。

内部エントランス・ホール。アール・ヌーボーやアール・デコの細部。

33. ホテル・インディゴ

1960年代に建てられたオフィス・ビルを、アメリカのホテル・ブランドであるインディゴが買い取り、2015年にホテルに転用。外観は完全に刷新されている。

1960年代に建てられたオフィス・ビルを、アメリカのホテル・ブランドであるインディゴが買い取り、2015年にホテルに転用。外観は完全に刷新されている。

34. ホテル・インディゴ

エントランス・ホール。

エントランス・ホール。

35. ヘルシンキ大学中央図書館

外観。コンバージョンを部分的に活用した現代建築。地下は、既存活用であるが、地上部分の大半は新築である。

外観。コンバージョンを部分的に活用した現代建築。地下は、既存活用であるが、地上部分の大半は新築である。

36.ヘルシンキ大学中央図書館

内部のユニークな吹き抜け。

内部のユニークな吹き抜け。

37. ヘルシンキ大学中央図書館

左側は隣接する施設を転用活用している。

左側は隣接する施設を転用活用している。

中心部におけるコンバージョン

中央駅に近い中心部でも、コンバージョンは有効に活用されている。「デザイン博物館」(21、22)は、1895年のフィンランド最初の男女共学中学校を、1980年ごろに博物館に転用している。学校らしからぬ外観とゆったりした空間は、アーチ柱を伴った明るい2階展示室からもわかるように、そのまま博物館の空間として役立っている。近接する「建築博物館」(23、24)は、1899年に建てられた学術機関の施設が、1981年に博物館に転用された。この施設も、階段室から2階の大空間は、ゆったりとつくられていたため、大きな建築操作を行うことなく、容易に博物館に転用できている。市の中心部には、室内テニスコートを美術館や映画館、カフェなどの複合文化施設へコンバージョンした興味深い事例もある。この「テニス・パレス」(25 ‐ 27)と呼ばれた施設は、1940年オリンピックのために建てられ、テニスコート4面用につくられた緩いアーチを伴った大空間を備えていた。オリンピック自体は、第二次世界大戦の影響で1952年に延期され、その後、土地を所有する車のディーラーのショールームやガレージとして使用された。このディーラーが郊外に移転する際、施設が壊される可能性もあったため、1960年ごろに、ヘルシンキ市は、強制的にこの施設を競売によって売却させて施設を保護したという経緯がある。1999年には映画館が入り、その後整備されたヘルシンキ市立美術館も元々の大空間を生かしている。

中心商業地区に建つ「キノ・プラスティ・ビル」(28、29)は、エリエル・サーリネン設計で1920年に建てられたホテルであり、向かって左隣に、アアルト設計のオフィス・ビル(1955年)、右隣りの角に、同じくアアルト設計の「アカデミア書店」を含む商業ビル(1969年)が建つという、近現代建築の貴重な一角を形成する。キノ・プラスティ・ビルは、現在1~2階は家具メーカーのショールーム、上階はオフィスに転用されているが、ファサードは、オリジナルの通りに保存・修復されている。サーリネンの計画ではホテルの裏側に建つはずであった映画館は実現せず、そこに、アアルトの「アカデミア書店」(30)が建つことになる。近年は、観光客の増加に伴い、ホテルを整備するという動向が通常であるが、サーリネンのホテルは、動向に逆行する例外的な転用事例である。

一方、ホテルへの転用事例、「ソコス・ホテル・トルニ」(31、32)は、1931年に市内で最も高い14階建てホテルとして建てられたが、第2次世界大戦中からは、事務所ビルとして使用され、2006年に、再びホテルに戻すという再転用がなされた。アール・ヌーボーやアール・デコの細部をもち、それらのデザインもオリジナルに戻す努力がなされている。

「ホテル・インディゴ」(33、34)は、1960年代に建てられたオフィス・ビルを、アメリカのホテル・ブランドであるインディゴが買い取り、2015年にホテルに転用した事例である。転用に際しては、構造体のみを残して、他の建築要素は刷新するという手法を用い、環境建築認定も獲得している。

「ヘルシンキ大学中央図書館」(35 - 37)は、既存施設を部分的に有効活用しながら整備され、外観の曲線使用や内部の吹き抜けのデザインなどを備えた現代建築としてたいへん魅力的な図書館である。元々、地下に駐車場を備えたショッピングセンターが建っていた好立地の敷地において、地下の構造体を補強して使用し、隣接建物をコンバージョン利用しながら、図書館機能に組み込むという操作が見られる。純粋なコンバージョン事例ではないが、コンバージョンを部分的に活用した優れた現代建築ということができる。

まとめ

ヘルシンキの事例を眺めてみると、市当局が関与した事例が多いことがわかる。市自らがコンバージョンを進めた事例、市が民間による再開発的な新築を阻止してコンバージョンへと方向付けた事例など、経緯はさまざまであるが、ヘルシンキ自体、都市化の歴史が浅いため、過去の建築を尊重するという姿勢が強い。冒頭で述べたように、都市中心部がコンパクトであるが故に、工場や倉庫であっても、立地面での利便性がよいという現実と、ささやかな歴史であっても尊重するという姿勢が、ヘルシンキのコンバージョンを盛んに推し進める原動力になっている。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

首都大学東京教授

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授を経て、現在、首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授を経て、現在、首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン