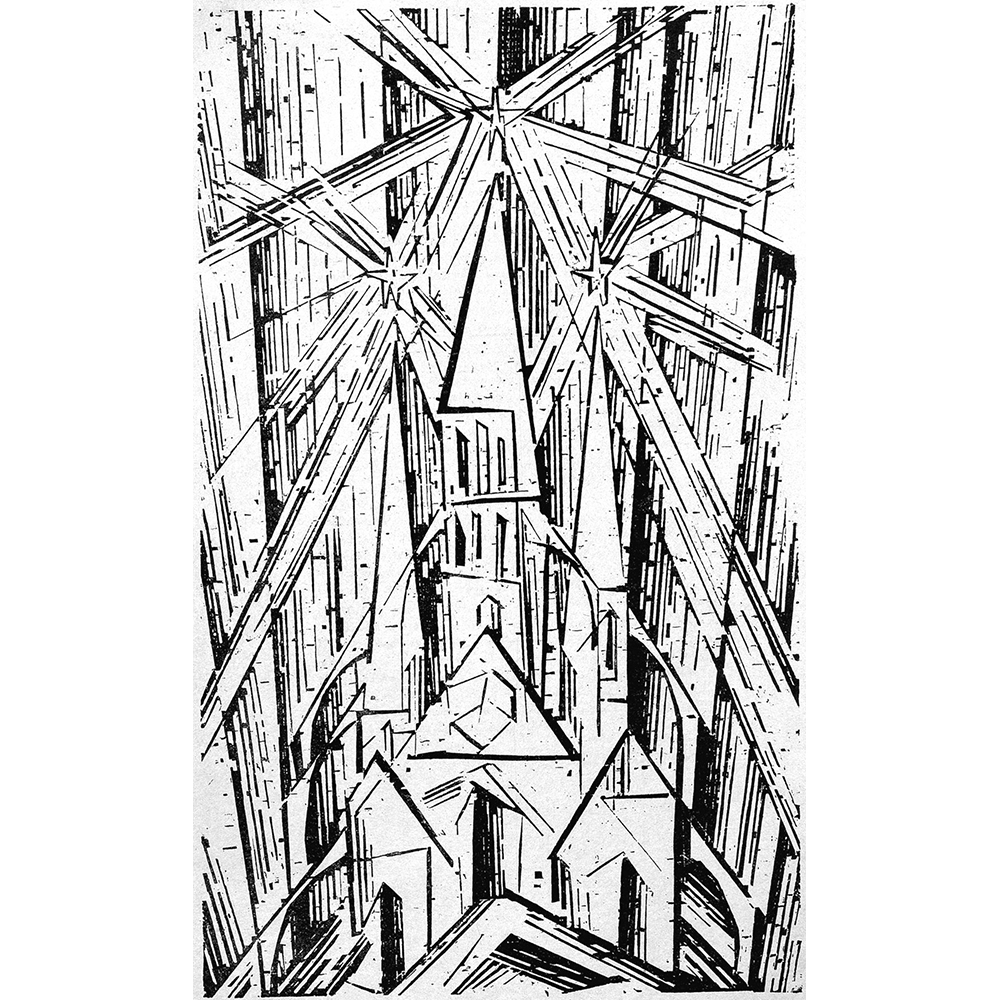

図❶ ライオネル・ファイニンガー作、バウハウス設立宣言文表紙画像。

機械時代への危機感

1919年、ヴァイマールにあった公立の工芸学校を統合改編し、新しい発想の建築・芸術教育機関「バウハウス」を設立し、校長として活躍するヴァルター・グロピウスは、ベルリンのエリート層の家系の出だった。ベルリンに「工芸博物館」(現在は「マルティン・グロピウス・バウ」という名の展示ホール)を設計した著名な建築家マルティン・グロピウスを大叔父に持つ彼は、ミュンヘン工科大学、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学で建築を学び、当時、ベルリンで建築家かつインダストリアル・デザイナーの先駆けとなっていたペーター・ベーレンスの設計事務所で働く。同事務所ではミース・ファン・デル・ローエ、アドルフ・マイアーと同僚だったが、後者とともに独立して設計事務所を設立する。そして1911 - 14年には「ファグス靴型工場」(2011年に世界遺産登録)、1914年には「ドイツ工作連盟ケルン展モデル事務所・工場」で大胆にガラスを用いた建築を発表し、近代産業、機械テクノロジーの時代の先端を走り、その才能には将来が嘱望されていた。ところが1914年に始まる第一次世界大戦は4年間も続き、ヨーロッパ社会を麻痺させる。そこには機関銃と戦車という戦争機械が人間を殺戮する時代が始まっていた。グロピウスは前線で活躍し、鉄十字勲章を授与されるほどの戦功を上げるが、長引く戦争中に意識が変わっていったようである。ともに若い建築家として脚光を浴びつつあった、2年先輩のブルーノ・タウトは反戦・平和主義者であり、大戦中の1916年ごろ、タウトが書いたある改革提案文書に対して、グロピウスが大いに賛同したという。その文書は失われていて内容が不明なのだが、戦後、中世のゴシック大聖堂をモデルとする諸芸術の総合と社会改革を訴え、若手芸術家たちとともに表現主義ユートピア運動を牽引するタウトの活動から見て、同様の趣旨の改革提案だったものと推測される。バウハウス設立宣言文には、表現主義画家ライオネル・ファイニンガーによる、ゴシック教会堂をキュービズム風に描いたものが提示された(図❶)(1)。そしてグロピウスはその真骨頂たる機械テクノロジーに背を向けるかのように、手仕事への回帰を唱え、教育改革に身を投じるのである。そこには人間をいとも簡単に殺戮する戦争機械に象徴されるような、機械の支配する時代への危機意識が働いていただろう。

21世紀の今、人間が地質そのものを変えてきているとして地質学者は「人新世」という概念を提案し、識者は人工構造物が地球環境を壊している様々の現場を指摘し、警告している。一方で人工知能(AI)が人間を超え、人間を奴隷化する「シンギュラリティ(特異点)」(2)が2045年ごろに迫っているという議論がある。こういった先端技術へと突っ走る人間自身が自らを破滅させるのではないかという危機感は、私にはグロピウスが抱いた暴走する機械時代への危機感と同じ構造にあるように思える。設立百周年を迎え、すでに世界遺産登録されて歴史に刻まれるバウハウス関連施設群を顧みつつ、併せてその21世紀への教訓にも目を向けたいと想う。

グロピウスの「回り道」論

教育課程は、まず半年間の予備教育課程があり、芸術家指導の形態教育と職人指導による予備的工房教育がなされる。その後3年間は、木、石、土、ガラス、金属、織物、色彩の各種素材について、自然、材料と工具、構築と表現の方法、空間・色彩・構成の方法、素材の扱い方を学ぶ。そしてその上で建築(バウ)の教育として設計と建築技術を学び、現場で実験的な建築に携わる。それは素朴な芸術、工芸の演習を通して得られたオリジナルな身体感覚を土台にして、オリジナルな建築像を創造させるという教育プロセスだった。アカデミーで爛熟した「アーキテクチャー」ではなく、素朴なものづくりを含意する「バウ」が敢えて用いられ、最終目標としての建築とは新しい大衆民主主義の時代の生活空間そのものだった。グロピウスは「回り道」という言葉を使って、独特の改革戦略を考えていた(3)。先進的な考えを持つ建築家を筆頭に立てて、すぐに改革の成果をあげるのでなく、急がば回れ、最終目標に辿り着くのにあえて時間をかけるとしたのである。予備教育と工房教育は忘れられかけていた、身体に本来備わった素朴な造形感覚を蘇らせるプロセスであり、既成の建築観は一旦、忘れるべきものとされた。それは熟しすぎた既成観念を壊す、いわばネガティブ教育という性格も含んでいた。

先端テクノロジーの建築家グロピウスの能力もあえて封印される。グロピウスがなかなか建築教育課程を始めないので学生たちから不満が出るほどに、回り道は徹底していた。学生たちは、グロピウスがアドルフ・マイアーとともに経営した、バウハウスとは一体化していない建築事務所での仕事にかろうじて触れさせてもらうしかなかった。バウハウスにようやく建築部門が設けられハンネス・マイアーが主任として招聘されたのは、設立後8年、デッサウへの移転2年後の1927年だった。

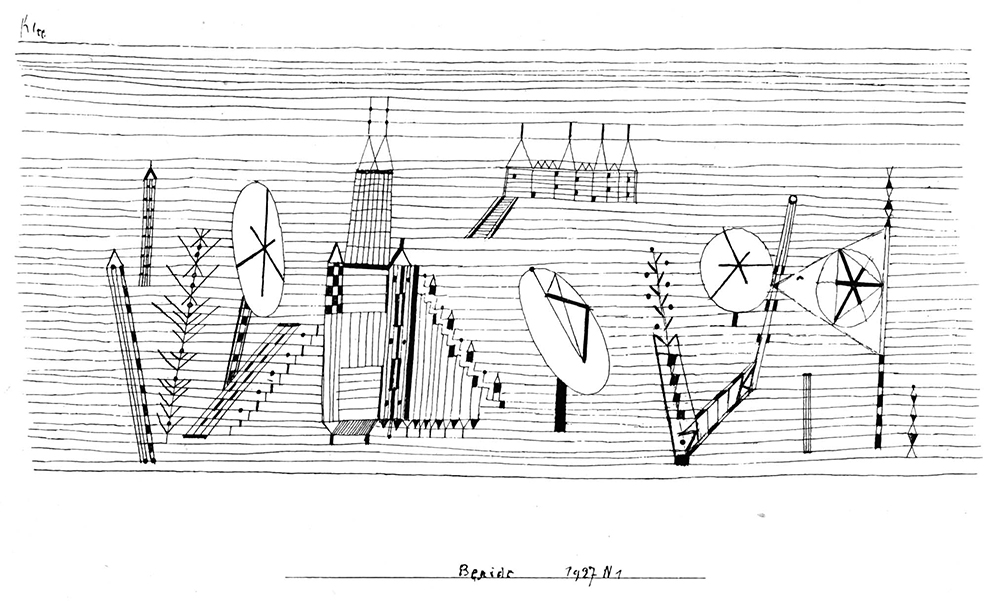

図❷ パウル・クレー作、線画。

図❸ オスカー・シュレンマー作、「三つ組バレー」デザイン画。

芸術表現の原点への遡及

バウハウス設立に際しての手仕事(Handwerk)が主となるとグロピウスが述べていることの意味を、保守的な人びとは従来からある伝統工芸の教育を継続させるものと思い込んでいたようである。グロピウスがバウハウスに形態教育の教育者として招いたのは、まずはヨハネス・イッテンやゲルハルト・マルクス、またやや遅れてパウル・クレー、ワシリ・カンディンスキーら、つまり前衛的なモダニズム芸術の牽引者たちだった。グロピウスは中世の手仕事職人たちの時代にはあった、手と目と脳の連携という芸術する身体の総合性に着目しており、前衛的な芸術家たちが試みている所作にこそ改革の芽があると見たのだった。近年、磁気共鳴機能画像法(fMRI)というものを駆使する脳科学の研究者が、印象派からキュービズムなどのモダニズム芸術に至る芸術家たちの仕事は、まるで脳科学の分析のようだったという(4)。点・線・面のプリミティブな幾何学形態や各色彩などは要素化され、眼球から視神経を経由して後頭葉にある一連の視覚野に送られ、そこで役割分担した各神経細胞が各要素を捕捉するのだという。その各要素は前頭葉に送られて総合化され、芸術作品として認識され、大脳辺縁系で感動となって現象するらしい。彼らが描く抽象絵画の各形態要素は視覚野の各神経細胞の作業に対応していたのだという。

よく言われるように、19世紀に写真技術が登場することにより、写実的な絵画は存在理由を失い、芸術家たちは具象から抽象へと逃げ込んだとされる。機械化という近代化への素朴な人間的抵抗が近代芸術の源泉となったわけである。グロピウスはそのような近代芸術の意味を直感していたのだろう。学生たちには工房での手仕事の実践を通して、手と目と脳の連携のあり方を体得させるのであり、もはや様式化した伝統工芸やアカデミー芸術のテクニックは忘れ去るべきものと考えられたのだった。

当初から予備教育課程の形態教育を担当したヨハネス・イッテンの教育方法はユニークだった。たとえば、一種の体操を通してリズム感を身体に漲らせ、その身体運動を絵筆に伝えて、いわばアクション・ペインティングのようにして絵を描かせた。遅れて予備教育を担当したパウル・クレーは簡単なパターン画のような抽象画を手がけたが、それはまるで初歩的な二次元ないし三次元CGのワイヤフレーム画にも似ていたり、また矢印の群舞となっていたりする(図❷)(5)。その各形態要素はまるで視覚野の各神経細胞に対応しているかのようである。彼がバウハウスで教育実践しつつ著したバウハウス叢書第2巻『教育スケッチブック(6)』は、画家として絵画表現を分析しつつ教育に当ったクレーの姿勢をよく表していた。同じくワシリ・カンディンスキーはバウハウス叢書第9巻『点・線・面(7)』を著しているが、文字通り、視覚野に点、線、基本幾何学形態などに反応する各神経細胞があることを脳科学者が指摘するとおりの絵画制作理論書となっていた。

近代芸術革命は単なる新しい表現方法の発見ではなく、より奥深い人間理解を意味したのであり、バウハウスはその教育・研究センターとなっていたことになる。バウハウス資料館等に残された学生たちの、答案ともいうべき作品には、クレーやカンディンスキーのもとでのプリミティブな形態分析、色彩分析の指導のありさまをうかがうことができる(8)。

オスカー・シュレンマーが行った独特の分析的な芸術理論と実践は、そのような発想を空間芸術にまで展開させるものであり、グロピウスの隠れた意図をさらに如実に表している。彼は「人間論」の授業を担当したが、そこで用いられた運動する人体の概念図は、かつてダビンチが描いた有名な人体比例図を動く人体に代えたかのような図だった。そこにはロボットのように腕や足を回転させる軌道のほか、背景にXYZ軸の三次元直交座標軸が描き添えられていた。

グロピウスがヴァイマール・バウハウスの校長室を改装し、机、椅子などのすべての家具から電気配線までを三次元直交座標軸に則ってデザインしたことはよく知られているが、それは諸芸術を建築に統合するというグロピウスの最終目標の実現方法を暗示させるものだった。それは空間幾何学で諸芸術を統合するというものであり、そこに自由芸術とはほど遠いかと思われる科学の視点があった。シュレンマーは芸術家としてその精神を実験してみせる。「三つ組バレー」と題された独特のパフォーマンス芸術は、床上に引かれた幾何学線上を、ロボットのような衣装をまとって動き回るダンサーによって演じられる。動画を見ると、演者は窮屈に幾何学的な動きをするが、ロジックに拘束されつつ新しい感覚のパフォーマンス空間を開拓していることがわかる(図❸)(9)。

図❹ マルセル・ブロイアー作、木製椅子。

図❺ デッサウ・バウハウス工房館の玄関部の眺め。(撮影:筆者)

図❻ デッサウ・バウハウス校舎講堂。(撮影:筆者)

図❼ デッサウ・バウハウス学生宿舎「アトリエ館」での記録写真「舞台としての建築」(ルックス・ファイニンガー撮影写真、部分)。

諸芸術統合の媒介としての三次元直交座標系

1920-21年、企業家アドルフ・ゾマーフェルトから委託されたベルリンの住宅を、グロピウスはバウハウス工房の学生たちとの実験として活用した。設計された木造住宅建築はやや刺々しくて表現主義風であり、戦前のグロピウスのテクノロジー建築の面影はない。その細部装飾(ヨースト・シュミット)、家具(マルセル・ブロイアー)、ステンド・グラス(ヨゼフ・アルバース)は若い芸術家たちの抽象芸術作品でもあったが、それらは建築物と一体化されていた。木製椅子を担当したマルセル・ブロイアーは、ヴァイマール時代に三次元直交座標軸に則って角材を組み合わせる実験も行っていた(図❹)(10)。彼はその抽出した椅子の構成原理を継承しつつ、デッサウ時代には木材を金属に取り替え、一連のパイプ椅子を創作する(1925/26年)。いわゆるキャンティレヴァー型のパイプ椅子は画期的であり、新しい椅子の時代をもたらすこととなる。これもまたグロピウスの隠れた戦略の成果が表れたものだった。

1925年、保守政治の台頭でヴァイマールを追われたバウハウスはデッサウ市に移転する。その際にグロピウスは新しい校舎を設計することとなるが、そこで彼は封印していた先端テクノロジーと工業生産方式を本格的に取り戻す。それは一見、十余年前の「ファグス靴型工場」、「ドイツ工作連盟ケルン展モデル事務所・工場」のスタイルに直接続く工場建築型だったが、デザイン思想は大きく進化していた。とりわけ主要な躯体となる工房館は、柱梁構造の外に張り出した大きな直方体のガラス箱型となり、外観は直交する鉄製の方立と桟の格子模様のフラットな大平面となった。内部空間のすべての調度、設備は三次元直交座標系に統合された(図❺)。講堂ではブロイアーによるシステム化されたパイプ椅子が床上に並び、ラースロー・モホリ=ナギによる骨組状の照明器具が天井に張り付けられ、芸術の統合は三次元直交座標系を媒介して実現された(図❻)。

イベントが催される際にはさまざまのパフォーマンスで楽しまれ、シュレンマーの「三つ組バレー」も含まれていた。学生宿舎「アトリエ館」の各階のベランダにロボット風の衣装をまとった演者が思い思いのポーズで立った、「舞台としての建築物」と題された記録写真(図❼)(11)が残されているが、それは人間と三次元直交座標系に則る建築空間の間の関係を如実に示し、グロピウスのバウハウス設立の意図を具現したものとなった。建築はニュートラルで透明な数学空間となって背景に退き、他方で人間は科学時代の身体のあり方を見出し、新しい表現の世界が開拓されたのだった。一旦、手仕事に回帰して時間をかけて新しい人間観、芸術観、建築観を再発見し、それをもとに機械時代の空間のあり方とその作り方を見出し、近代テクノロジーを用いた工業生産を人間が手なずける、というグロピウスの「回り道」論はこのようにして収束した。

21世紀への教訓

もう一度、現代の私たちの立場に引き戻してみる。コンピューターに人間が支配されるという危機が語られてきているが、生命体としての人間の能力の再発見、人間自身の活動形式の再編の方はあまり論じられない。「回り道」論を実践したグロピウスであればここで一旦コンピューターを忘れ、手仕事に戻って、人間の能力の活用法を基礎から改造しようとするだろう。所詮、コンピューターは脳の活動のうち、論理的な処理の部分を模したアルゴリズム処理に過ぎない。近年の医学・生理学の発達で知られるように、生命体としての人間の脳と身体の情報システムは遥かに複雑、巧妙であり、その全体像はまだまだ汲み尽くしようがない。今の時代を喝破した『ホモ・デウス』の著者ユヴァル・ノア・ハラリ(12)は、身体とコンピューターが統合された、人類の新しい進化段階とその危機を訴える。グロピウスが機械時代の有効性と危機を建築家独特の感覚で捉え、バウハウスを構想したことを想えば、今、グロピウスが生きていれば何をするだろうか想像がつく。今日、多くの現代建築家の目は表層論へと向かい、人間の新しいリアリティから目をそらしてしまってはいないか。

私は近代の建築史が約120年の周期をなして、原生動物のメタモルフォーゼにも似て、生理現象のように着実な変遷過程を辿っていることを指摘してきた。2019年の今は1899年ごろに相当し、アール・ヌーヴォーの時代に似ている。かの植物曲線による表層論的なスタイルは19世紀の歴史主義様式の最終爛熟段階だったのであり、その後20世紀パラダイムへの大転換があり、さらに20年ほど経ってバウハウスの時代を迎えた。バウハウス百周年の今、足元で若い建築家たちによって新パラダイム創造に向かう大きなうねりが起こされてきているのではないかと想像している。

[註]

- バウハウス設立宣言文パンフレット、1919。

- レイ・カーツワイル著、井上健訳『ポスト・ヒューマン誕生

コンピューターが人類の知性を超えるとき』、NHK出版、2007。 - 杉本俊多『バウハウス-その建築造形理念』鹿島出版会、1979、56-60頁。

- セミール・ゼキ著、河内十郎訳『脳は美をいかに感じるか―ピカソやモネが見た世界』、日本経済新聞社、2002。

- "bauhaus - zeitschrift für gestaltung"、1929-3、p.20。

- パウル・クレー著、利光功訳『教育スケッチブック』、バウハウス叢書2、中央公論美術出版、1991(ドイツ語原書は1925)。

- W.カンディンスキー著、宮嶋久雄訳『点と線から面へ』,バウハウス叢書9、中央公論美術出版、1995(ドイツ語原書は1926)。

- 教師と学生作品の間の関係については以下を参照。Jeannine Fiedler、Peter Feierabend(ed.)、"Bauhaus"、Könemann、Köln、1999。

- シュレンマー、モホリ=ナギ、モルナール著、利光功訳『バウハウスの舞台』、バウハウス叢書4、中央公論美術出版、1991(ドイツ語原書は1925、p.30)。

- ヴァルター・グロピウス著、宮島久雄訳『バウハウス工房の新製品』、バウハウス叢書7、中央公論美術出版、1991(ドイツ語原書は1925、p.29)。

- "bauhaus - zeitschrift für gestaltung"、1927-3、p.4、fig.23。

- ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス - テクノロジーとサピエンスの未来』、河出書房新社、2018。

- 杉本俊多『二〇世紀の建築思想-キューブからカオスへ』、鹿島出版会、1998。

杉本 俊多(すぎもと・としまさ)

1950年 兵庫県生まれ/1972年 東京大学工学部 建築学科卒業/1975 - 77年 ドイツ学術交流会(DAAD)奨学生 カールスルーエ大学、ベルリン工科大学/1979年 東京大学大学院工学系研究科 建築学専門課程博士課程修了/1979年 広島大学工学部助手、助教授(建築史・意匠学)/1997年 同教授(後に改組により、国立大学法人広島大学大学院工学研究院教授)/2013 - 15年 同工学部長(大学院院工学研究院長・工学研究科長兼務)/2015年 同名誉教授

【主な著書】『バウハウス』(鹿島出版会、1979)、『建築の現代思想』(鹿島出版会、1986)、『建築夢の系譜』(鹿島出版会、1991)、『ベルリン - 都市は進化する』(講談社、1993)、『ドイツ新古典主義建築』(中央公論美術出版、1996)、『二〇世紀の建築思想』(鹿島出版会、1998)

【主な著書】『バウハウス』(鹿島出版会、1979)、『建築の現代思想』(鹿島出版会、1986)、『建築夢の系譜』(鹿島出版会、1991)、『ベルリン - 都市は進化する』(講談社、1993)、『ドイツ新古典主義建築』(中央公論美術出版、1996)、『二〇世紀の建築思想』(鹿島出版会、1998)

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:バウハウス