第1章 第2節 建築基準法のポイント

第4章 第1節 住生活基本法

建築設計を行うにあたっての重要なスキルのひとつとして、建築関係法令の理解が挙げられる。建築関係法令は、他の法令と同様、世の中のさまざまな事件・事故を受けて、また、社会的・政治的な要請から、何度も法改正を繰り返してきている。

その中でも、現行の「建築基準法」は、平成10(1998)年6月の性能規定化(平成12/2000年6月1日施行。建築基準法制定以来の50年ぶりの大改正といわれた)と、平成17(2005)年11月の構造計算偽装問題に端を発した確認検査制度の厳格化(平成19/2007年6月12日施行)の影響が極めて大きいといえる。

そのため、この「建築法規プログラム」では、それらの内容について特に重点的に、国土交通省、日本建築行政会議から公開された情報を元に平易な言葉で説明した。

建築基準法をはじめとする建築関係法令の理解は、求職者にとって大きな自信につながる事柄であり、自信を持って、積極的な気持ちで新しい職場にチャレンジしていただきたい。

主な内容と特徴

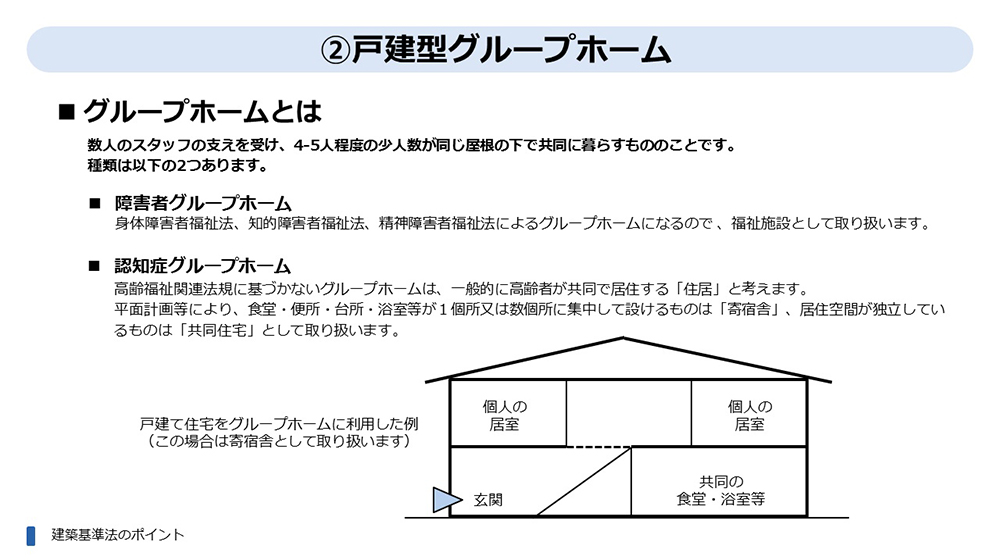

第1章「建築基準法」第2節「建築基準法のポイント」では、より実務的な内容とするため、日本建築行政会議の基準総則部会、市街地部会、防災部会で議論され、取り扱いが整理された内容について紹介し、合わせて、最近の社会問題についても解説(下記の①~⑩の内容)を加えた。

- ①コンテナの取り扱い

- ②戸建型グループホーム

- ③多世帯同居住宅の用途判断

- ④太陽光パネルの取り扱い

- ⑤小屋裏物置等の取り扱い

- ⑥内装制限の適用除外

- ⑦「一の建築物」とは

- ⑧基礎ぐい工事問題について

- ⑨天井脱落対策

- ⑩建築基準法 別表第1

建築物省エネ法

第3章では、地球温暖化防止対策の一環(COP21批准)として、新しく平成27(2015)年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。略称:建築物省エネ法)」が、平成29(2017)年4月に完全施行したのを受けて、詳しい解説を加えた。高断熱・高気密の住宅は、単に省エネルギーに貢献するだけでなく、各部屋の温度差を低減させ、ヒートショックの抑制、健康寿命の延伸に大いに貢献することが、多くの研究成果から明らかになっている。このあたりについても詳しく説明を加えた。

住宅関係法令等

建築基準関係規定とは、建築基準法第6条第1項で規定されている建築確認の際に適合させる必要のある関係法令のことで、表❶の通り、建築基準法をはじめ「消防法」、「駐車場法」、「都市計画法」、「バリアフリー法(略称)」、「建築物省エネ法(略称)」など、非常に多岐にわたっている。さらに、これらの法令以外にも、建築基準法とともに「建築三法」とよばれる「建築士法」と「建設業法」、さらには「耐震改修促進法」、上乗せ法令である「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」など、実務において非常に重要な法令も多数ある。そのため、すべての建築関係法令について詳しく説明することは難しいため、近年の法改正内容を中心に、建築設計実務に関係の深い法令、特に住宅設計に関連する法令について、第4章「住宅関係法令等」として重点的に説明を加えた。

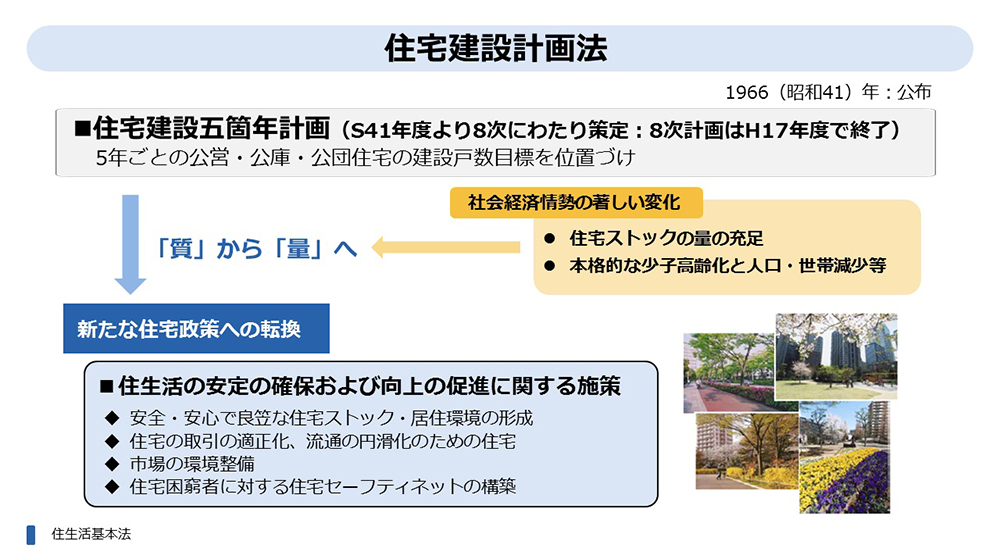

住宅関係法令等は、昭和41(1966)年に制定された「住宅建設計画法」により、長らく日本の住宅政策は量的な観点から推し進められてきた。平成18(2006)年6月8日に公布・施行された「住生活基本法」により、大きく舵を切る(パラダイムシフト)ことになった。ここから、日本の住宅政策が本格的に量から質の時代に突入したわけである。人口減少、少子高齢化により、今後は益々スクラップアンドビルトから、ストック活用が重要になってきている。その観点からも、長期優良住宅(3世代が住み続ける100年住宅)にみられる住宅履歴情報による適切な建築物の維持・管理が、より重要になってきている。これにより、住宅の資産価値の向上、住宅流通の促進が期待されている。

「建築法規プログラム」では、最後に確認テストを設け、そのテストの受講により終了とした。

今回、人材力支援事業のひとつのプログラムとして「建築法規プログラム」を作成させていただいた。求職者にとって、最近の法改正の動向を理解していただき、少しでも自らの力をもって職場復帰につながれば、これ以上の幸せはありません。

建築基準関係規定(20法令)一覧

- ①建築基準法

- ②消防法

- ③屋外広告物法

- ④港湾法

- ⑤高圧ガス保安法

- ⑥ガス事業法

- ⑦駐車場法

- ⑧水道法

- ⑨下水道法

- ⑩宅地造成等規制法

- ⑪流通業務市街地の整備に関する法律

- ⑫液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

- ⑬都市計画法

- ⑭特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

- ⑮自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

- ⑯浄化槽法

- ⑰特定都市河川浸水被害対策法

- ⑱高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

- ⑲都市緑地法

- ⑳建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

「建築法規プログラム」の全体構成

- 第1章 建築基準法

-

第1節 建築基準法の改正動向

第2節 建築基準法のポイント

第3節 建築確認・検査の現状

第4節 確認審査等に関する指針

第5節 建築物の維持管理・定期報告

第6節 罰則の強化 - 第2章 建築士法

-

第1節 建築士法の改正動向

第2節 建築士の業務

第3節 建築士の免許

第4節 構造設計・設備設計一級建築士

第5節 建築士の資質・能力の向上

第6節 建築士事務所の業務 - 第3章 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

(建築物省エネ法) -

第1節 建築物省エネ法の背景

第2節 建築物省エネ法の概要

第3節 建築物省エネ法の規制的措置

第4節 建築物省エネ法の誘導的措置

第5節 エネルギー消費性能計算プログラム

第6節 省エネ住宅の健康増進効果 - 第4章 住宅関係法令等

-

第1節 住生活基本法

第2節 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

第3節 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

第4節 住宅瑕疵担保履行法

第5節 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法)

第6節 都市の低炭素化の促進に関する法律 (低炭素法) - 第5章 その他建築関係法令

-

第1節 消防法

第2節 都市計画法

第3節 建設業法

第4節 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐促法)

第5節 宅地造成等規制法 (宅造法)

第6節 景観法

磯永 聖次(いそなが・せいじ)

東京都建築士事務所協会港支部、タキロンシーアイ株式会社一級建築士事務所 管理建築士

1985年 国立徳山工業高等専門学校建築専攻卒業後、東京理科大学建築学科編入/1988年 川鉄エンジニアリング株式会社入社/1998年 財団法人建築行政情報センター/2007年 同行政部(日本建築行政会議)/2010年 同 建築行政研究所 上席研究員/2014年 タキロン株式会社/2017年 タキロンシーアイ株式会社

1985年 国立徳山工業高等専門学校建築専攻卒業後、東京理科大学建築学科編入/1988年 川鉄エンジニアリング株式会社入社/1998年 財団法人建築行政情報センター/2007年 同行政部(日本建築行政会議)/2010年 同 建築行政研究所 上席研究員/2014年 タキロン株式会社/2017年 タキロンシーアイ株式会社

カテゴリー:東京都建築士事務所協会関連

タグ:人材力支援事業