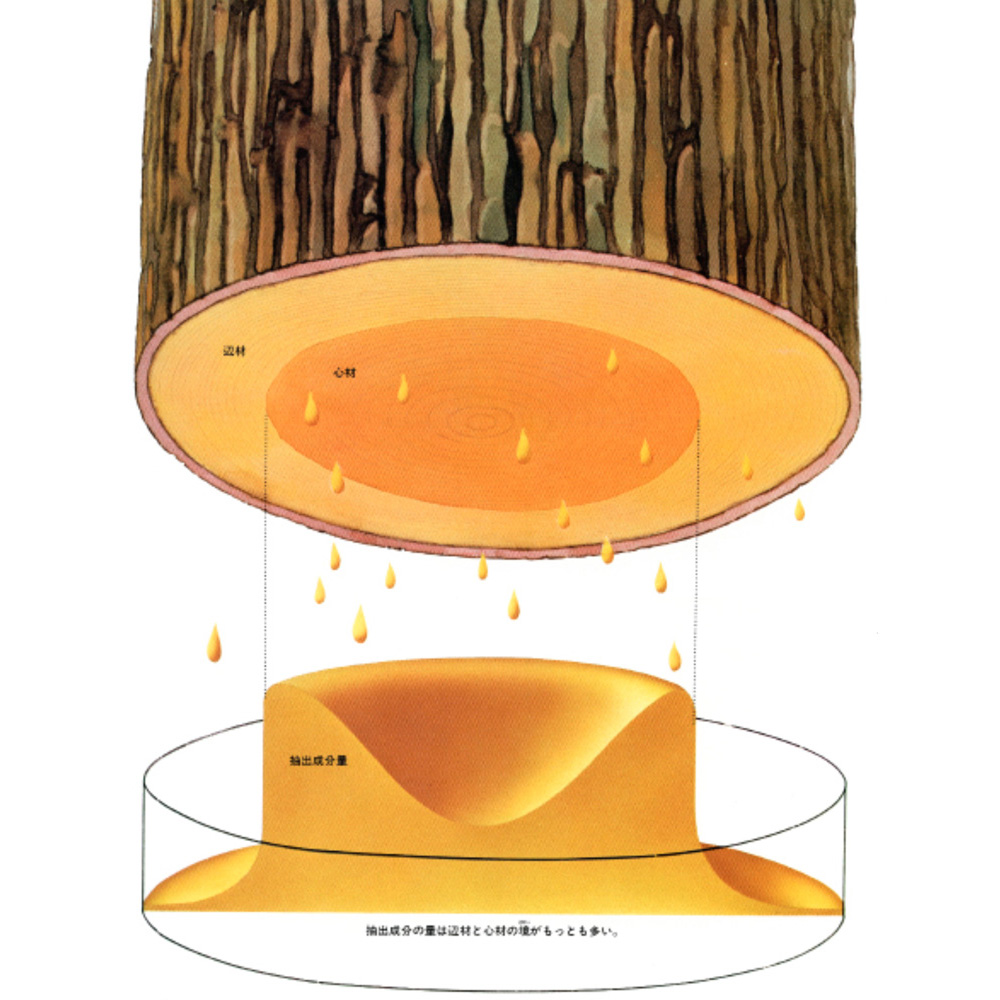

図❶ 抽出成分の含量が多い心材は色が濃い

図❷ スギ材。濃色の心材には抽出成分が多く含まれる。

図❸ 抽出成分の多い心材は腐りにくい。

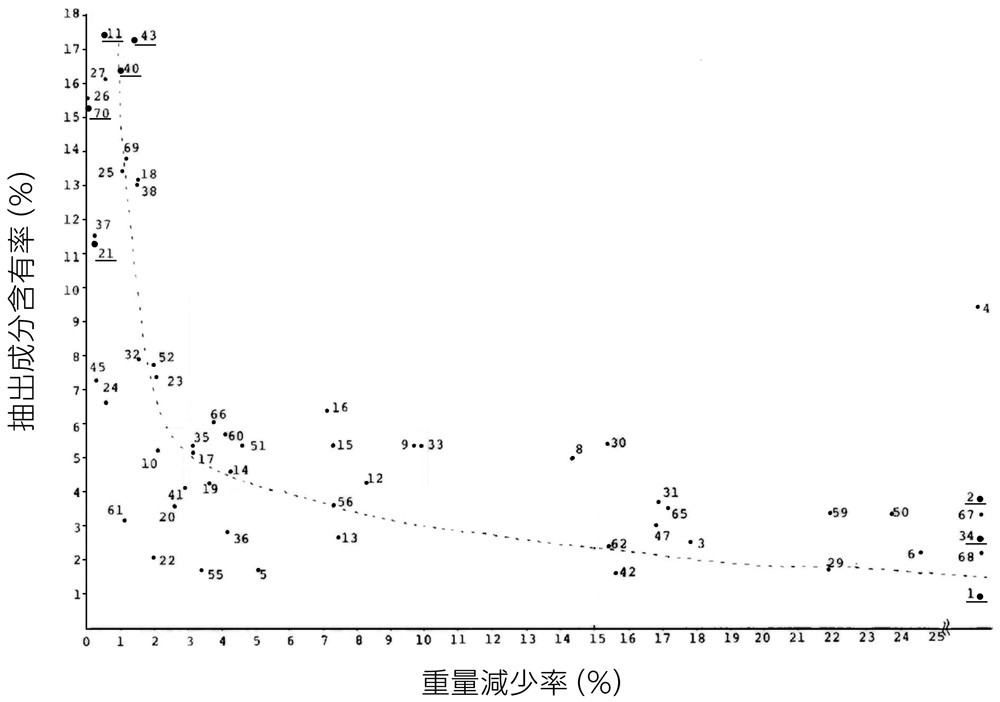

図❹ 東南アジア材の抽出成分含有率と腐朽菌による重量減少率

主な樹種名 1. キャンプノスパーマ、2. スポンジアス、11. ギアム、21. ライトレッドメランチ、34. ラミン、40. インツィア、43. セプタパヤ、70. チーク

その他の樹種は引用文献参照 M.Yatagai, Wood Science,176(1980)

主な樹種名 1. キャンプノスパーマ、2. スポンジアス、11. ギアム、21. ライトレッドメランチ、34. ラミン、40. インツィア、43. セプタパヤ、70. チーク

その他の樹種は引用文献参照 M.Yatagai, Wood Science,176(1980)

耐朽性を左右する抽出成分

植物には病害虫に侵されやすいもの、逆に強いものがあります。その原因のひとつとなっているのが抽出成分です。そもそも抽出成分は植物が自分の身を守るためにつくり出している成分なのです。植物は一度根を張ったら、葉を食べる害虫が来ても、病害菌が風で飛んできても動物のように走って逃げることができません。それで自己防衛の武器として抽出成分をつくり、蓄えているのです。ところで、木材腐朽菌などの病害菌に侵されにくい性質を「朽ちにくい」意味の「耐朽性」、害虫などに侵されにくいものを「害虫抵抗性」といいますが、「耐久性」はその両方を合わせた意味で使われます。そして木材にはその両方の性質を持つものも少なくありません。わが国でよく使用されている木材の中では、国産材では青森ヒバやヒノキがありますし、外材ではベイスギ、ベイヒバなどです。

木材を輪切りしますと樹皮に近い部分が淡色の辺材、心の部分が濃色の心材ですが、この色の違いは抽出成分の量の違いによります。図❶、❷に示すように心材は色のもとになっている抽出成分が多いので濃色になっているわけですが、この量の多さが耐久性にも関わってきます。輪切りにした丸太は辺材の方から腐朽菌に侵され、心材は腐りにくくなります(図❸)。

図❹は南洋材に木材腐朽菌を摂取して一定期間後に木材の重量を測定したものです。木材腐朽菌に侵されれば腐って木材の重量は小さくなりますので、重量減少率が大きいということは腐りやすいということになります。図❹は、抽出成分量が多いと重量減少率は小さい、すなわち腐りにくいことを示しています。チーク(70)は抽出成分量が多く、高い耐朽性を示しています。キャンプノスパーマ(1)やスポンジアス(2)は抽出成分量が少ないので耐朽性も低い位置に示されています。

抽出成分の量は国産材では数パーセントにすぎませんが、図❹からわかりますように、南洋材では20%近くも含んでいるものもあります。ですから必ずしも抽出成分を少量成分とか微量成分という言葉で片付けるのは正しくはありません。抽出成分量の多いものには高い耐久性があります。しかし、必ずしも抽出成分量が多いから耐久性が高いともいえません。それは、糖分のような腐朽菌や害虫が好む成分を多く含むものもあるからです。また、抽出成分量が少ないから耐久性が低いかというと必ずしもそうでもありません。ヒノキやヒバのように抽出成分量は少なくても耐久性の高い成分を含んでいれば高い耐久性を持つからです。抽出成分量の大小、そして丸太の断面の色の濃さはあくまで耐久性のおおよその判断の目安にすぎません。

カビや細菌に強い木の成分

青森県に分布する青森ヒバはわが国の固有種で、耐久性の高いことで知られていますし、弘前城、中尊寺金色堂などのほか、耐久性を必要とする建築物に多く用いられてきました。国産材の中でも青森ヒバは特に耐久性が高い材ですが、それには木の成分が大きく関わっています。なかでも抗菌作用の強いことで知られているヒノキチオールの寄与が大です。ヒノキチオールは香りのほとんどしない成分で青森ヒバ材にはおよそ0.01%含まれています。その程度の微量でも青森ヒバ材が高い耐朽性を示すことはそれだけヒノキチオールの抗菌作用が強いことを示していることにもなります。ヒノキチオールは木材腐朽菌に対して強い抗菌作用を示すだけでなく、カビ類や院内感染の原因になるMRSAなどの病原菌、リンゴなどの果樹を侵す植物病原菌にも強い抗菌作用を示します。

ヒノキチオールはヒノキ科樹種に特異的に含まれていますが、青森ヒバのほかにはネズコ、ベイスギ、インセンスシーダー、イブキ、ハイネズ、タイワンヒノキ、ベニヒ、コノテガシワから見出されています。とくにタイワンヒノキでの含量が高く、その高い耐朽性の原因となっています。タイワンヒノキは日本が台湾統治時代に伐採されてわが国の神社の鳥居や建築物に多く用いられてきました。ヒノキチオールは戦前に台湾大学で研究を続けていた化学者、野副鉄男博士によって発見され構造が決定されてタイワンヒノキから見出されたのでヒノキチオールの名がつけられています。

ヒノキも青森ヒバ同様シロアリや木材腐朽菌に対する耐久性に優れていて、材質が緻密で色調もよく、加工性にも優れているので、古くから家屋や神社仏閣などの建築用材として用いられてきました。法隆寺や正倉院など古い神社仏閣や長期保存を必要とする遺物を保存する収蔵庫などに用いられてきています。ヒノキも木材腐朽菌やカビ類、MRSAなどの病原菌にも強い抗菌作用を示します。その抗菌作用のもとになっているのはα-カジノールという香り成分と、ヒノキチオールと名前は似ていますがヒノキオールというフェノール成分です。α-カジノールは面白いことに虫歯菌の繁殖を抑制するといったことも知られています。その作用は抗菌作用の強いことで知られているヒノキチオールよりも強いのです。

ヒノキ材の香りには鎮静作用や抗菌作用があることから、材から採取されてヒノキ精油は室内芳香剤、芳香建材、繊維、石鹸、入浴剤などに用いられています。

こんなことにも木の抗菌作用

葉をちぎるとさわやかな香りのするスギの葉。この香りの中には胃潰瘍の原因となるヘリコバクターピロリという細菌の繁殖を抑える成分が含まれています。それだけでなくスギの精油成分は胃液の分泌を減少させるので、胃粘膜の損傷を減少させ、胃潰瘍の抑制にもなることもわかっています。アトピー性皮膚炎の原因のひとつに黄色ブドウ球菌の繁殖がありますが、ヒノキチオールを入れた保湿クリームでは黄色ブドウ球菌の繁殖が抑えられるという結果も出ています。

木に限らず植物は外界からの病害菌などを防ぐためにあらかじめ体内に抗菌物質を蓄えておきますが、病害菌に襲われたときに急遽、抗菌物質をつくり出すものもあります。このようにつくり出される物質をファイトアレキシンといいます。健全なものには存在しないか存在しても微量にすぎないものが病害菌に襲われると量的に多くなるのです。樹木ではオウシュウアカマツがカビに侵されてつくり出すフェノール物質があり、スコッチパイン、ラジアータマツなどでも同様の例が見られます。ファイトアレキシンはいわば泥縄的な産物なのですが、このような植物の働きを見ると、植物が生きているという感を強くします。

谷田貝 光克(やたがい・みつよし)

香りの図書館館長、東京大学名誉教授、秋田県立大学名誉教授

栃木県宇都宮市生まれ/東北大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)/米国バージニア州立大学化学科およびメイン州立大学化学科博士研究員、農林省林業試験場炭化研究室長、農水省森林総合研究所生物活性物質研究室長、森林化学科長、東京大学大学院農学生命科学研究科教授、秋田県立大学木材高度加工研究所所長を経て、2011(平成23)年4月より現職。専門は天然物有機化学。

栃木県宇都宮市生まれ/東北大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)/米国バージニア州立大学化学科およびメイン州立大学化学科博士研究員、農林省林業試験場炭化研究室長、農水省森林総合研究所生物活性物質研究室長、森林化学科長、東京大学大学院農学生命科学研究科教授、秋田県立大学木材高度加工研究所所長を経て、2011(平成23)年4月より現職。専門は天然物有機化学。

記事カテゴリー:サステナビリティ / 環境問題

タグ:木