土とは何か

土の元は岩石です。岩石が風化して細かくなり、礫(>2mm)、粗砂(2〜0.2mm)、細砂(0.2〜0.02mm)、シルト(0.02〜0.002mm)、粘土(<0.002mm)などに区別されます。これらはさらに植物や微生物、また雨水によって分解柔軟化され、土へと変化して行くのです。建築業界では壁土の原料を「土」といっています。すなわち粘土のことです。

粘土は、「ローム」の一部です。ロームとは粘土、シルト(とても細かい砂)、砂、礫や細かい石の混合物の総称です。これを煉瓦状にして自然乾燥したものが日乾煉瓦、「アドベ」と呼んでいるものです。これをさらに焼成するといわゆる「煉瓦」になります。ロームを締め固めたものは「版築」と呼ばれ、いわゆる「タタキ」のことを意味します。こうしたロームを使って住居としている民族は、いまでも世界の人口の3分の1といわれています。人間にとって切り離すことのできない物質であり建材といえます。

さて、このローム(土といいたいところですが言葉遣いに悩むところです)の特徴は、以下のように整理されます。

ロームの成分は多様

ロームといってもその内容はマチマチです。したがって性状も異なります。昔からロームの使い方には職人たちの評価があり、使い分けてきました。ロームは乾燥するとひび割れる

農業用の溜め池が干上がった時に現れるひび割れた土の姿が、ロームの特徴「乾燥収縮」です。砂は海岸で見られるようにひび割れることはありません。ですから、左官職人は、凝縮力の強い土に対して砂を混ぜ、あるいは水分を控え、ひび割れを調整します。

■ロームは不透水層をつくる

民家では一般的に土壁が多いですが、雨に強くない土のままでは頻繁な補修が必要となります。それを軒の深さで守ってきました。城や寺社、武家屋敷では土壁の表面を漆喰で覆ってきました。これは耐候性を増すためと意匠的な効果を狙ってのことでした。

ところで、水田の構造をご存知でしょうか、あるいは庭園の池づくりの技法です。水田の土壌は、「作土層」と「鋤床層」に分けられます。作土層は稲を植えるために耕された土で、その下の鋤床層は、粘土その他の土をつき固めてつくった水を通しにくい層であり、保水できる層でもあります。

■ロームは保水する

土は生きています。水と空気がそこに含まれていますから、微生物が生息しています。この微生物のために土中には酸素が少なく、二酸化炭素が多いのです。有機物が腐りやすい温暖期には微生物の活動も活発となり、土中の二酸化炭素量が増えてきます。土の重量の数%(砂土)〜20%(腐植土、火山灰土)は水です。

■ロームの平衡含水率は少ない

前項の保水力に対して、矛盾したロームの性状がレポートされています。

ゲルノート・ミンケ氏の著書『土・建築・環境―エコ時代の再発見』(2010年、輿石直幸ほか訳、西村書店刊、原著は2006年、Bikhauser刊)によると、「質量百分率で0.4〜6%と平衡含水率は低く、その際立った毛細管現象により、ロームはこれと接した木材を乾燥した状態に保ち、木材を保護する。通常は菌類や昆虫がこのような木材を蝕むことはない。昆虫は生息するために少なくとも14〜18%の水分を、菌類は20%以上の水分を必要とする」と解説されています。この点は、現段階では整理し切れていませんので、紹介までにしておきます。

ただ、伝統工法の土壁を解体した時、乾燥した壁中にあった木材や藁が腐っていないのは、この作用が要因のひとつと考えられます。周囲の空気の乾燥度によってこの水分が出入りし、調湿に役立つのです。

■ロームは除染する

土の層を水が通過するときにさまざまな物質が濾過されます。土の中には毛細管のような働きがあり、そこを物質が通過することにより、ゴミや細菌などが除去されるのです。水に溶けている塩類やイオンも吸着されます。土の中の粘土粒子や腐植はマイナス電荷をもっており、これに重金属イオンなどの陽イオンが吸着して除去されるのです。エステサロンでも、土を使ったエステにはこのような吸着の原理を使っています。子供時代に粘土をいじっていると手がかさかさになったのも、油分が取り去られた結果だったと考えられます。

粘土鉱物は二次元的な層構造を持っているため、層と層の間に入り込む分子に対してはたいへん大きな表面積(10〜800m2/g)を持つことになるのです。これだけではなく、静電気的な引力、化学的な結合力、イオン交換など、対応する物質によってさまざまな吸着の原理を持っているのです。

■ロームには可塑性がある

縄文時代からいわゆる焼き物がつくられてきました。埴輪も同じです。水を混ぜると流動化・粘性化し、乾燥すると形を止め、高温で焼成すると水を排出して粒子と粒子が直接結合し、二度と変形せず強度を増す、という独特の性質を持っているのです。この土の可塑性は粘土によるものですが、粘土結晶は、平板状の積層になっていて、粘土中の水(成形水分)が、層の間に入って潤滑剤として働き、結晶面方向に移動しやすくなるためです。そして、その水分が乾燥してなくなると、移動できなくなるのです。粘土以外の物質にはこの可塑性はありません。

■ロームにはpHに対する緩衝性がある

土はpH3〜pH10までにまたがっています。この範囲の弱酸性や弱アルカリ性は多くの生物にとって問題となりません。pH6以下の土を酸性土、pH8以上の土をアルカリ土といいます。土の水溶液に酸性溶液を入れると、ある程度酸度が和らげられます。また、アルカリ溶液を入れても同じ現象を確認することができます。このように酸・アルカリに対する緩衝作用を土は持っているのです。

■ロームには蓄熱機能がある

20℃の状態でのロームの比熱は880J/㎏・℃でコンクリートと同じです。一般的な焼成煉瓦は990、陶器は1050、花崗岩は840、石灰岩は920という値です。

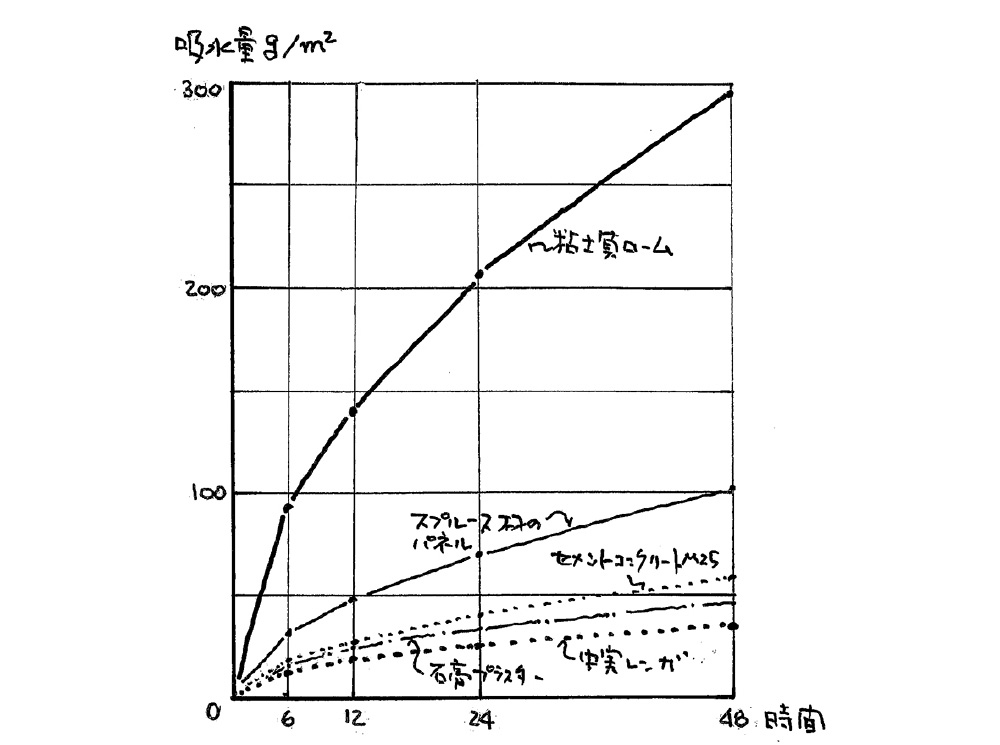

図❶ 各種サンプルの吸湿性

15mm厚のサンプルを、気温21℃で、相対湿度を50%→80%に上昇させた。

15mm厚のサンプルを、気温21℃で、相対湿度を50%→80%に上昇させた。

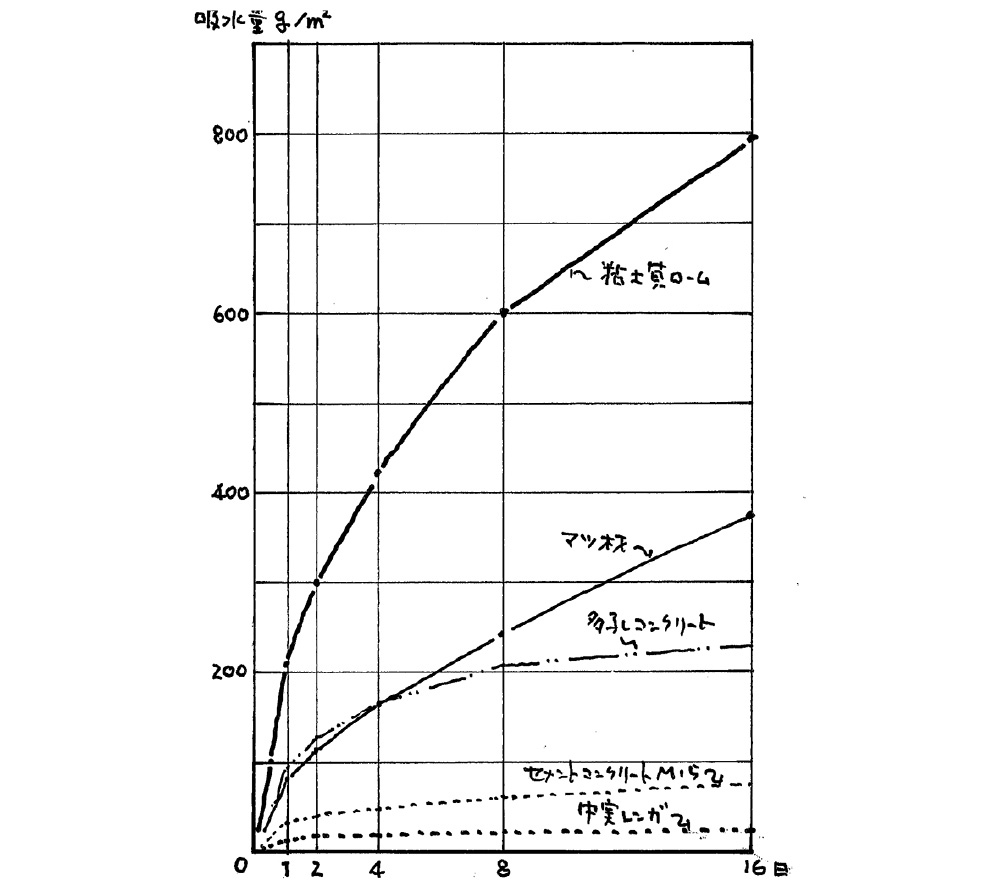

図❷

16日間、相対湿度を80%とした。

16日間、相対湿度を80%とした。

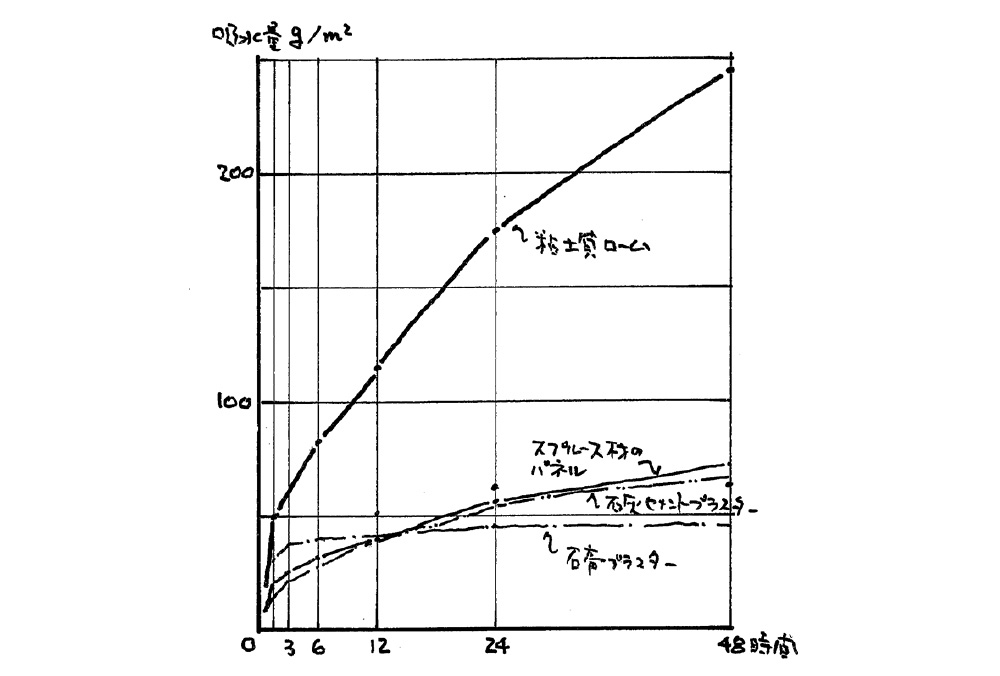

図❸

15mm厚のサンプルの片面だけを、21℃で相対湿度を50%→80%に上昇させた。

15mm厚のサンプルの片面だけを、21℃で相対湿度を50%→80%に上昇させた。

ロームの調湿力

■ロームに秘められた調湿力ロームが瞬時に湿度に反応することが、図❶から理解できます。気温21℃の状態で相対湿度を50%から80%に上げたときの各種建材の反応を示しています。

粘土質ロームは、急速に吸湿して行きますが、スプルース材のパネルはその1/3、石膏プラスターは1/6以下です。セメントコンクリートも1/6強というところですから、その抜群の能力を理解できます。

これをさらに16日間続けたものが図❷です。相変わらず粘土質ロームは吸湿を続けます。計り知れない力を持っています。これは、毛細管現象による効果も大きいものと考えられます。木材はマツ材に変わっていますが、木材の力強さも注目されます。勾配が頭打ちになることなく、同じ勢いで吸湿し続けています。

さて、もうひとつ面白い実験があります。それは、図❸です。これは、材料の片側だけを、21℃の状態で相対湿度を50%から80%に上昇させています。そうすると、粘土質ローム以外は、木材を含め、吸湿能力が限界を見せます。たいへん興味深い現象です。これこそ、毛細管現象による「絶対湿度の高いところから低いところへと水蒸気が流れる姿」を示しているものなのです。ここにこそロームの大きな力が秘められているのです。

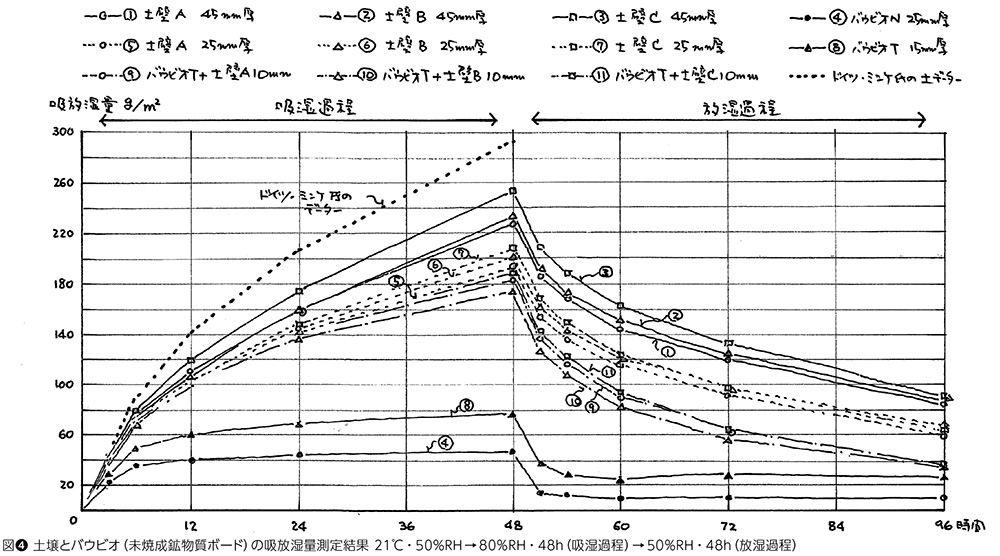

図❹ 土壌とバウビオ(未焼成鉱物質ボード)の吸放湿量測定結果 21℃・50%RH→80%RH・48h(吸湿過程)→50%RH・48h(放湿過程)

土壁を現代住宅に取り入れるには、工期や材料、手間賃、職人など、たいへん多くの課題があります。そこで市販の「調湿性の優れた未焼成鉱物質ボード」を下地にして、薄塗りの土壁を仕上材として使ったときの調湿効果を確認してみました。

実験は3種類の土壁(藁の分量による違い──土壁Aは土10:藁10:砂10、土壁Bは土10:藁5:砂10、土壁Cは土10:藁1:砂10)と、3種類の塗厚(土壁45mm、土壁25mm、ボード15mmに土壁10mm塗り)、そしてボード2種類を用意し計測してみました。図❹をご覧下さい。その結果を以下のように整理してみました。

・土壁は藁をたくさん混ぜれば混ぜるほど、調湿力が落ちる。

・未焼成鉱物質ボードに10mm土壁を塗るだけで、土壁25mm厚に近い調湿能力を発揮するようになる。

以上から、次のことが分かりました。

・土壁の調湿力は毛細管現象に強く関わっている。

藁は土の中では毛細管現象を切る役をします。大きな空気袋をつくり毛細管現象を邪魔するからです。それで、藁の量を増やせば調湿能力が減少するのです。

・ボードに10mm塗るだけでも調湿力を期待できる。

図❺ 1806(文化3)年に建てられた土蔵造りの湯本家住宅。

3階は1897(明治30)年の増築。

3階は1897(明治30)年の増築。

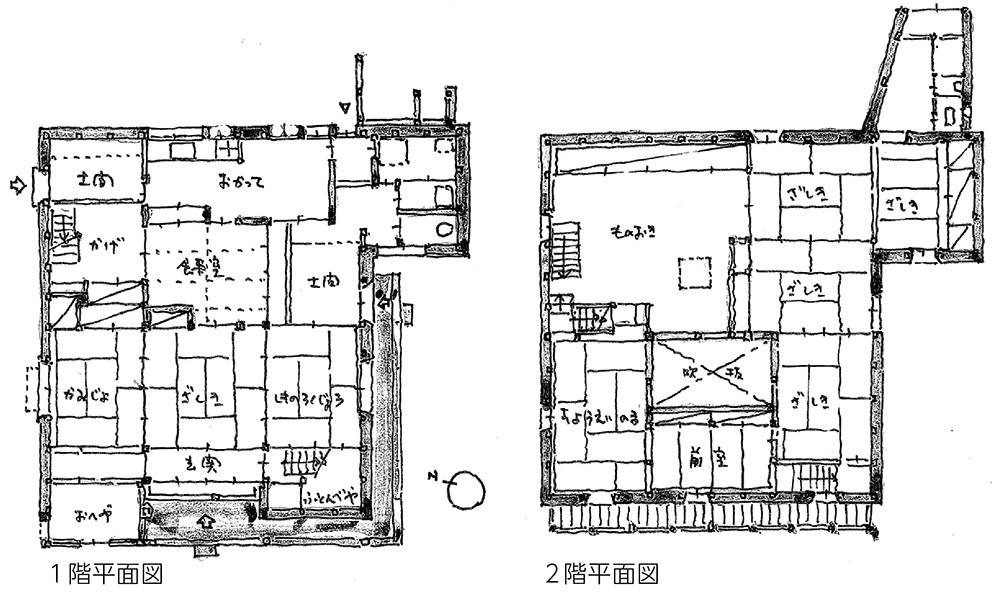

図❻ 湯本家住宅平面図(3階は省略)

土蔵造りの温熱環境を「湯本家住宅」から学ぶ

湯本家は、江戸末期に湯本彦粛(筑前黒田藩侍医)、湯本俊斎などの医者を世に出しています。村中が火災で全焼するという事件があり、群馬県吾妻郡六合村赤岩地区に建つ現在の建物はその後の建て替えで、赤土を厚く塗り上げた土蔵造りは、防火のための医者の知恵でした。そのようなわけで1階には半地下の薬草保存庫があります。2階には「長英の間」と称した客室があって、ここは1845(弘化2)年獄舎を逃れた「高野長英」を一時かくまったという由来のある部屋です。当初の建築は、1806(文化3)年のもの(図❺、❻)で、その後、養蚕のために1897(明治30)年に3階を増築しています。屋根は置き屋根構造とし、3階での養蚕を可能としています。たいへん豪壮で美しい建物ですが、ここから学べることも多大でした。以下引用資料は、建築家、金田正夫氏の測定によるものです(詳細は、金田正夫、「伝統民家における温熱特性と現代住宅への応用に関する研究」、2011年、博士論文参照)。

■置き屋根の働き

まずは屋根です。当初は板葺きだったようですが、現在はカラー鉄板。それにもかかわらず夏の測定では、日射による影響をまったく払拭しているのです。その仕組みは、置き屋根構造と土葺きによるものと考えられます。

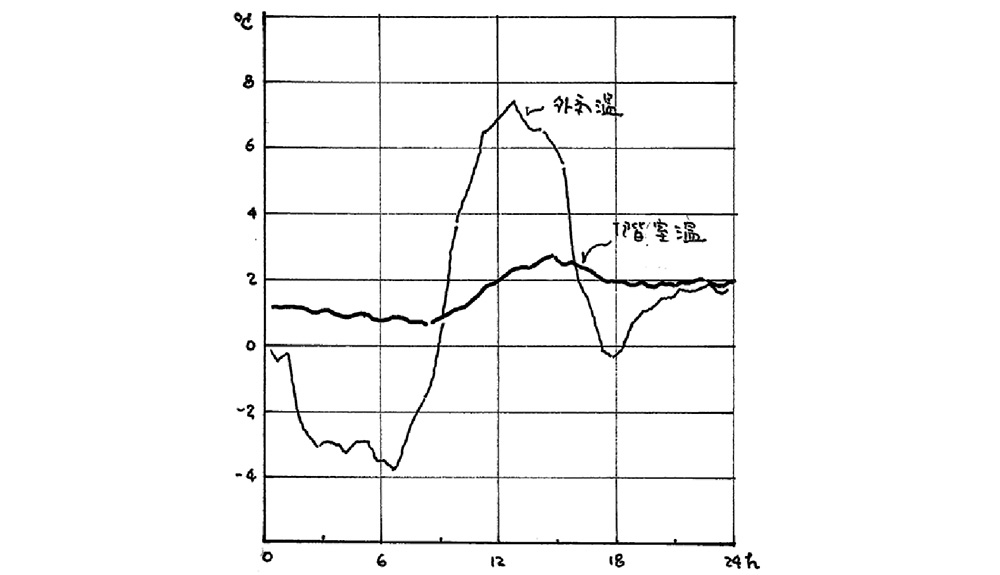

図❼ 湯本家住宅の1階の1日の室温と外気温

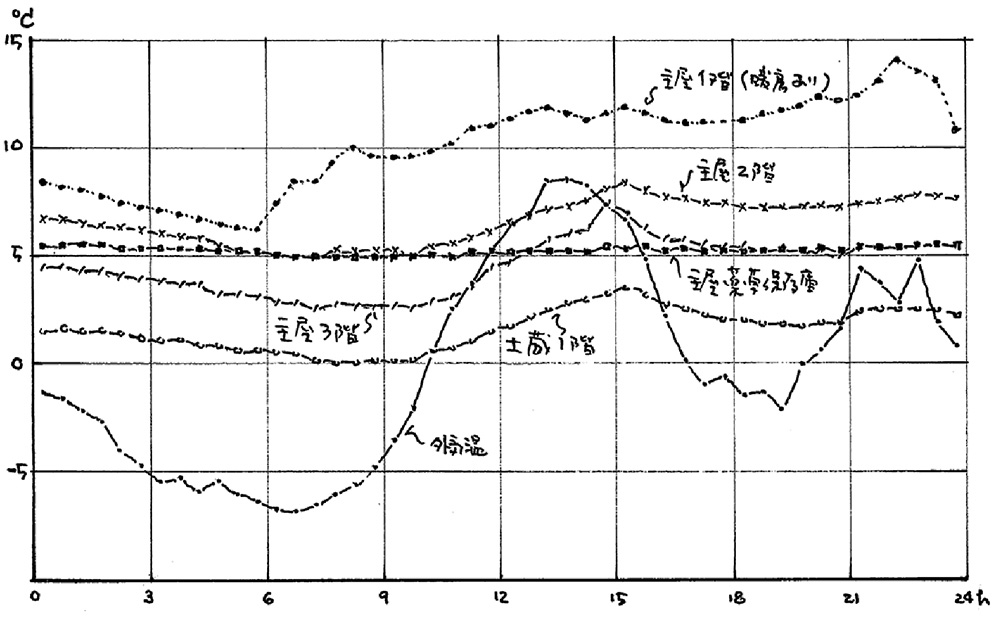

図❽ 湯本家住宅の各室温度分布(2000年12月23日)

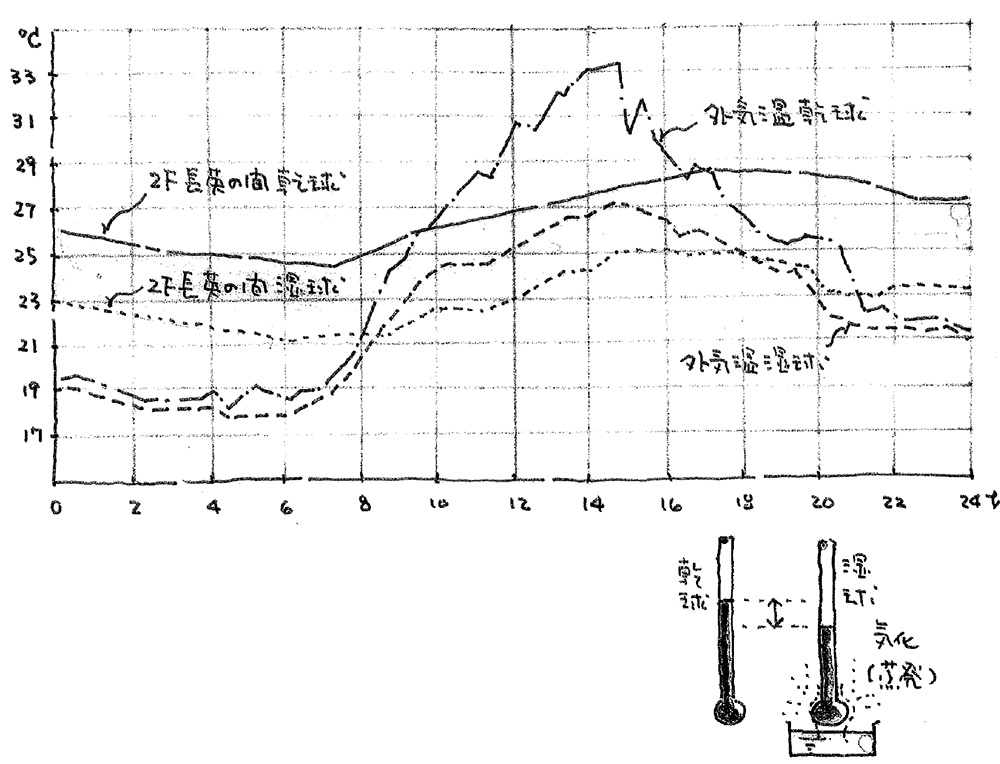

図❾ 湯本家住宅の夏期の乾球・湿球の動きによって知る土+木の空間の調湿能力。

乾球と湿球が平行していることに注目。これは土壁が夜になると湿気を吸い込み、昼にはき出していることを物語っています。

乾球と湿球が平行していることに注目。これは土壁が夜になると湿気を吸い込み、昼にはき出していることを物語っています。

図❼は、湯本家住宅の1階における冬の室温の日変化を示しています。外気温に較べ上下温度差が少ないことと、最高温度が2時間ずれていることに注目してください。これは土壁による熱容量に起因しているものと考えられます。

次は図❽です。これは湯本家住宅の各室の冬の室温を示しています。外気温に較べ非常に室温が高いことに驚かされます。これは、太陽光からの日射が土壁に蓄積され、室温に寄与していることを物語っています。ほかに熱源はほとんどありませんので、そう判断するしかありません。本当に驚かされる現象です。

さらにもうひとつの図❾ですが、これは2階の客間「長英の間」の夏の室温の変化です。湿球と乾球の変化ですので湿度変化を知ることができます。外気温の変動に対して室内の気温が変動幅が狭いということだけではなく、相対湿度も土壁の効果により変動がなく一定に保たれていることに驚かされます。

以上から、土の力を単に伝統工法としてではなく、物性としてしっかりと捉えることが、室温の安定と、快適な湿度環境と、空気質実現のための、技術的な可能性として欠かせないことが理解できるのではないでしょうか。最近は、土壁を既成のパネルとして利用できるものも市販され始めました。また、未焼成鉱物質ボードに薄塗りする方法も効果があることを実証しました。土壁の活用を皆様にも実践していただけるよう願っています。

丸谷 博男(まるや・ひろお)

建築家、 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル代表、一般社団法人エコハウス研究会代表理事、東京藝術大学非常勤講師

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

記事カテゴリー:サステナビリティ / 環境問題

タグ:エコハウス