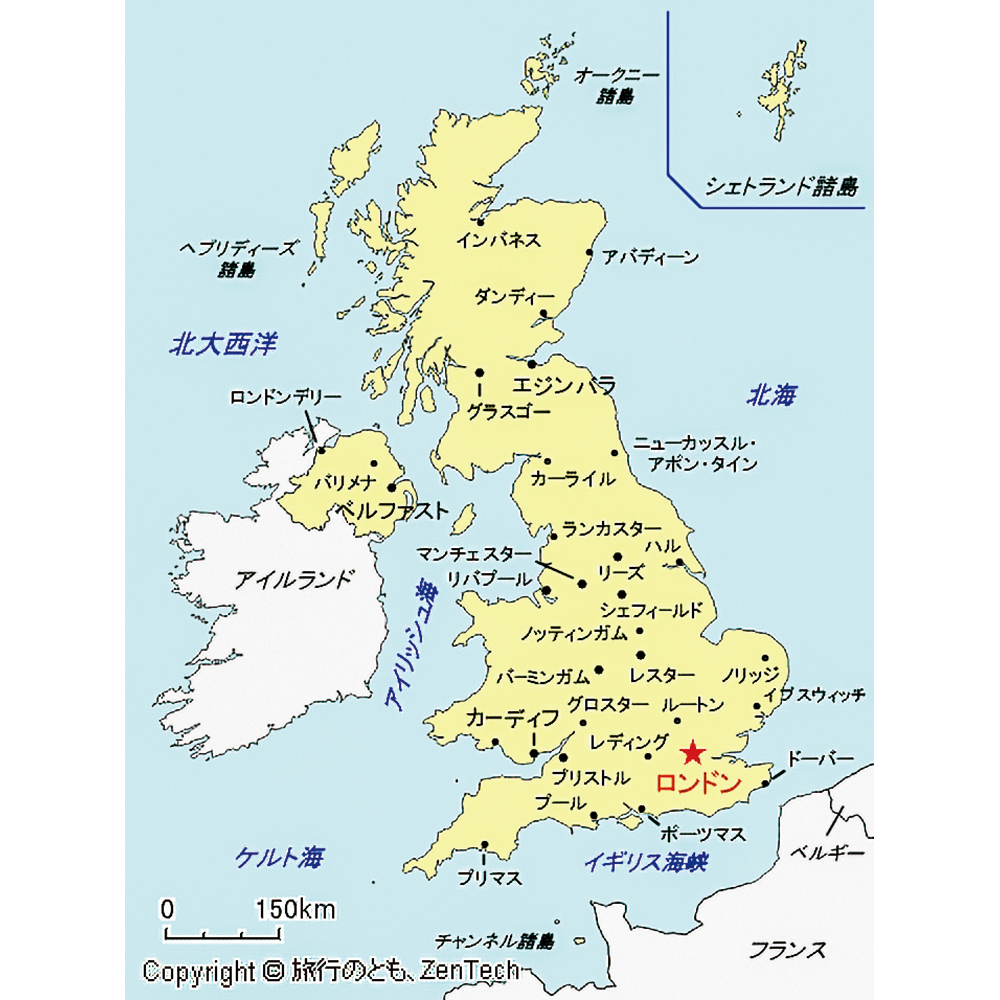

図1 ロンドンの位置

出典:「旅行のとも、ZenTech」挿入図

(https://www.travel-zentech.jp/world/infomation/q010_map_london.htm)

出典:「旅行のとも、ZenTech」挿入図

(https://www.travel-zentech.jp/world/infomation/q010_map_london.htm)

ロンドンの地理と歴史

ユーラシア大陸の西端、そのまた沖の向こうに位置する島国イギリス(図1)。国土は日本の2/3ほどで首都ロンドンの市街には、南西部から東部にかけて蛇行するかたちでテムズ川が横切る。この河川から続く低地は氾濫域で、その奥にはなだらかな丘陵が広がる。しかし、テムズ川南側は地質が悪く、鉄道の多くは地上に整備されている。この地は海洋性気候で、「霧の都」と呼ばれるように、冬に深い霧が発生しやすく、天気は1日の内でも変わりやすい。年間降水量は600mmほどで、冬はひんやりとし、降雪は年に4〜5回ある。夏の平均気温は24℃で、30℃を超えることは少なく、湿度も低く、からっとしているので夏でもスーツを着て過ごせる。この地には、紀元少し前、ローマ人が入り、先住民のケルト人を追い、今日のシティ(2.9km2)に相当するロンディニウム(沼地のある砦を意味)を占領する。ロンドン港は、テムズ川河口より80kmほど入った、潮の干満のある河港で、軍港・交易の中心として栄え、3世紀には人口3万人を数える。ローマ人は、ロンディニウムの周囲に壁を築き、外敵や野獣などの脅威から身を護った。5世紀になりローマ人が引き上げると、代わってアングロ・サクソン人が入る。

11世紀になり、ノルマン人、ウィリアム1世がフランス北西部から征服王として入り、国内を統一すると、商人の街シティにロンドン塔、その少し上流にウェストミンスター寺院を建設する(隣に宮殿(1295年、宮殿内に国会議事堂を置く)が築かれ、その一角にビッグ・ベン(時計塔)を併設。写真1)。また、国内各地を回っていた中央政府の各機関が、12世紀に入るとウェストミンスターに固定され、ロンドンはイングランドの首都となる。1200年の人口は約4万人である。

中世期、シティには、数十のギルド(同業者組合で、今日の共済組合・労働組合的性格を持ち、後に社交クラブ的なものに発展する)が結成され、その代表者たちによりシティは運営される。彼らの会館「ギルドハウス」は、市庁舎の役割を果たす。シティは、イングランド最大の商業中心で、その経済力を背景に王権から独立し「自治都市」を形成する。1300年の人口は約8万人である。しかし、14世紀半ばにペストが大流行すると人口は約2/3に激減する。16世紀に入ると四輪馬車が登場、やがて辻馬車も現れる。17世紀になると、地方を結ぶ駅馬車路線が成立、主要な街道を往来する。人口は1500年の約5万人から、1600年には約8万人に膨らむ。

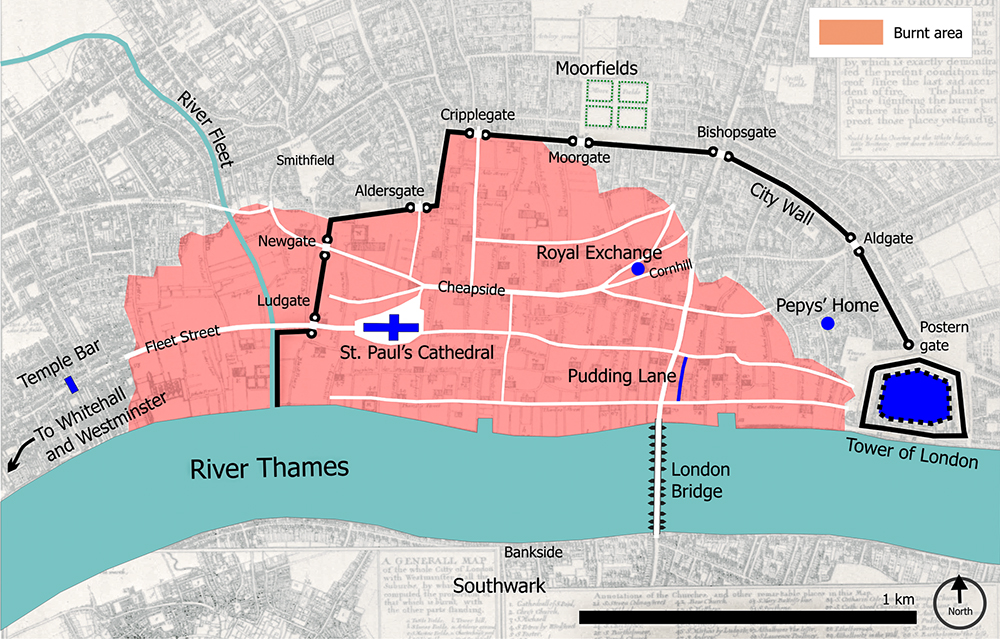

1666年、シティのパン屋の失火に始まり、4日間も市内が燃え続ける都市大火が発生する。幸い前年のペスト流行で、郊外等に避難していた者も多く、死者は22名と少なかった。しかし、市内家屋の約85%(1万3千棟)が焼失してしまう(図2)。この時期まで、ほとんどの建物は木造だったが、大火後には再建法により大規模な木造建築が禁止、石と煉瓦による不燃都市の建設が始まる。建築家ロバート・フックは、市街の再建にあたり、街路の拡幅を計画。広い・中位・狭いの3段階で制御し、狭い街路には低い建物、広い街路には高い建物の建築が推奨される。その一方、シティから醸造業、染め物業、製糖業など、火煙を発する産業が追い出され、テムズ河岸の跡地は、防火帯を兼ねた荷揚げ用の河岸となる。そして1680年には、火災保険会社も設立される。

16〜18世紀、イングランドは海洋進出を果たし、その活動領域を世界へと拡げる。テムズ川を行く船の数も増え、ロンドン港がその地位を高めるに従い、国内外から多くの移住者が流入。16世紀後半には市街南側に商業地区が形成される。そこで住民間のコミュニケーションを円滑にするため、1621年に、情報伝達、世論形成の手段として「新聞」が発行される。また、1652年には情報交換、社交の場として「コーヒーハウス」が登場、17世紀末には市内に2,000~3,000店も立地する。こうしてロンドンの人口は急激に増加、1700年には55万人を数える。

図4 産業革命期のロンドン

出典:「サルでもわかる産業革命。『アサシン クリード シンジケート』の世界へようこそ!」挿入図

(https://dengekionline.com/elem/000/001/144/1144281/)

出典:「サルでもわかる産業革命。『アサシン クリード シンジケート』の世界へようこそ!」挿入図

(https://dengekionline.com/elem/000/001/144/1144281/)

近代産業都市・ロンドン

【市街の過密化】イギリスで1760年代に始まり1830年代にかけて進んだ産業革命。その中核ロンドンは、消費だけでなく生産の場と化すと、雇用や所得を求め地方や海外から多くの人びとが移住。市街には数多くの工場が立地し、住宅と混在する形で、急激に市街の密集化が進み、経済的繁栄の影で、数々の都市問題が発生した。

移住者の多くは、低家賃の古い住宅や空き家、またその周辺に建てられた安普請の住宅に住み込む。これら住宅は煉瓦か石造で、屋根はスレート葺き、しかし壁は傾き、一住宅に3家族同居も当たり前で、部屋は狭く湿っぽい。ひとつのベッドを数人が使用する状況で、トイレも共同、風呂はなく、住宅周りには汚物が堆積、道路以外には空地もなかった。また窓を開ければ隣の工場から煤煙が侵入、部屋の採光・換気も不十分で、工場が好景気に沸くと、周囲の住宅を取り払い順次拡張、住んでいても騒音・振動がひどくなるばかりだった(図④)。

この時期、市民は、建築やまちなみ形成などへの行政介入を嫌い、最低限暮らせる低家賃の住宅を求めたことから、劣悪な環境の市街が無秩序に広がっていった。19世紀に入る頃のロンドンは、道が曲がりくねり、スラム街などでは4、5階建てのアパートの、3部屋しかない住宅に30人ほどが暮らす、過密な状況もみられた。そうした18世紀末、ロンドンの人口は86万人を数える。

【水の供給と汚物処理】

この時期のロンドンは、どの家庭も汚物はオマルに入れ、朝になると道路中央にとられた排水溝に捨てていた。しかし、上階に住む者は、下に降りるのが面倒で、古代ローマ同様、相変わらず窓を開け道路に向け、汚物をまいていた。そうした汚れた道を、この時代の人びとは歩いていた。そこで歩行者は、頭上から降りそそぎ、路面に広がる汚物に対処するため、大きな傘をさしたり、つばの広い帽子を被ったり、外套を羽織り、厚底やかかとの高い靴(ハイヒール)を履いて自衛した。この排水溝の水は、最終的にはテムズ川へと流れ込むが、人口が増大すると、自然河川の希釈では限界に達し、水質汚濁、悪臭などの公害現象を呈するようになる。

ロンドンの上水道は1829年に整備が開始されるが、飲料水となる原水をテムズ川から取水していたため、チフスやコレラなどの感染症が度々発生。抵抗力の弱い子どもの多くが、5歳未満で亡くなっていた。また、1848年と1854年にコレラ(経口感染で、菌は口から入り肛門から排泄される。菌が体内に入ると、激しい嘔吐や下痢に襲われ、脱水症状を引き起こし、ショックで死へと至る)が大流行、多くの死者を出した。そこで水道水の取水源であるテムズ川を調査すると、上流にいくほど患者数が少ないことがわかった。さらに、水道会社が患者の多い地域を詳細に調べると、レンガ積みの糞尿溜から、近くの共同井戸に汚水が漏れていることが判明する。こうして1885年、下水道整備がスタートする。しかし、本格化するのは、第二次世界大戦後である。

写真2 オックスフォード大学

出典:「England Photo Gallery 8日目」挿入写真

(http://www.history.arch.t.u-tokyo.ac.jp/kato/old_site/paris/photo/england-photogallery8.html)

出典:「England Photo Gallery 8日目」挿入写真

(http://www.history.arch.t.u-tokyo.ac.jp/kato/old_site/paris/photo/england-photogallery8.html)

産業革命が成った1830年代とこれに続く時代は、エンゲルスが『イギリスにおける労働者階級の状態』(1845年)に著したように、市民の1/3は背割り長屋を中心としたスラム街に居住。人間社会がこれまで経験した中で、最も悲惨な状況に置かれた(図5)。そこで1848年に世界で初めて公衆衛生法が制定され、1875年に背割り長屋のうち低質なものが建築禁止となる。また、条例で建物の前面道路の幅や、建物高さに応じバック・ヤードの奥行きなどが、建築基準として設定される。さらに、1909年の住宅・都市計画法では、すべての背割り長屋が禁止される。

なお、これ以前の1851年に住居法が制定され、1875年には非衛生な不良住宅地区を更新する制度もつくられる。ちなみに産業革命頃の平均寿命は、イングランド41歳、ロンドンなど大都市37歳、工業都市のリバプールやマンチェスターは25歳と推計されている。これらの値は今日からすると低く感じるが、これ以前はもっと低かった。新大陸からの食物移植などにより食糧事情が改善したこともあり、農業社会化に伴い長いこと低位にあった平均寿命が、工業都市を除き、ようやく狩猟採取民の水準(40歳)にまで回復する(その後、公衆衛生環境の整備が進み、乳幼児死亡率が改善すると、寿命が延び人口が大幅に増加していく)。

しかし、このロンドンのひどい生活環境を目の当たりにしたエベネザー・ハワードは、「人間らしく暮らすには、田園の良好な環境と、都市の利便性とを兼ね備えた、街や住まいが必要」とし、1898年に「田園都市構想」(人口3万人程度の規模で、自然と共生し、自立した職住近接型の緑豊かな都市を、都市周辺に建設する考え方)を提示、この実現に向け自らレッチワースなどで、ニュータウン建設を指揮する。この考え方は、その後、世界の大都市郊外の整備に影響を与える。また、産業革命の成果として鉄やガラスなど、近代建築材料が製造され、開放的な空間の創出が徐々に進む(1851年万博の水晶宮/図6、1860年建築の大学博物館/写真2)。

この時期、一部の上流階級、金持ちは、緑とオープンスペース豊かなハイドパーク周辺や、落ち着いた雰囲気の住宅地、ウエスト・エンド(レスター、ラッセル、ハノーヴァーなど)に居を構えたが、港湾労働者や移民(ユグノー、ユダヤ、アイルランド人など)など、多くの貧しい人びとは港湾地区を含むイースト・エンドを中心に住んだ。1891年のインナー・ロンドンの調査によると、ワンルーム形式の住宅の2/3(地区によっては8割強)、また部屋数5室未満の住宅の4割強が、過密(1室に2人以上居住)な状況にあった。

図7 大英帝国全盛期の版図

出典:「イギリス王室「君臨すれど統治せず」–kakunistページ!」挿入図

(https://kakunist.jimdo.com//2016/04/13/イギリス王室の家訓/)

出典:「イギリス王室「君臨すれど統治せず」–kakunistページ!」挿入図

(https://kakunist.jimdo.com//2016/04/13/イギリス王室の家訓/)

大都市ロンドンの都市構造

18世紀半ばから19世紀にかけ、産業革命の進行をうけ工業化が進展。1831〜1925年の間、イギリスは世界の工場として機能する。この間、運行の安定性と定期性に優れる蒸気船(大量、長距離輸送)が、スエズ運河開通(1869年)と電信網の充実によりその特性を発揮すると、海外との間で商業・貿易活動が活発化、ロンドン港には新たなドックも整備され、荷役作業がスピードアップする。この時期、戦乱状態にあった欧州内陸に対し、島国イギリスは政治的安定が保たれ、商取引の公平性も確保されていたことから、金融・保険等の中枢機能がアムステルダムからロンドンへと移る。この経済の隆盛をうけ、ロンドンには地方や外国から、膨大な数の人口が流入、住宅事業者は土地の払い下げ措置や低利融資制度を活用、都市中心部に低廉な家賃の中層集合住宅を供給していった。こうして1801年100万人だった人口が、1851年には232万人、1901年には660万人を数え、この時期としては世界最大規模の都市となる。

この間の1836年、市内に蒸気機関車が入り営業運転を開始すると、鉄道ブームとなる。そして1864年鉄道会社が、早朝・夜間割引運賃制を導入すると、住宅地の郊外化が進展、中流層を中心に市街の過密居住が緩和されていく。また、1863年には地下鉄(Tube)が開通、1900年代には鉄道の電化も進む。さらに、1904年には自動車も開発され、バスの運行が始まる。こうしてロンドンは、交通網の充実に伴い多くの人口を吸収、市街が広がりをみせる。

1828年にガス灯が設置されると、都市活動は空間的に広がるだけでなく、夜間にまで及ぶ。これに伴い食生活も1日2食から3食へと変化。工場も需要の拡大に対応、3交代で操業するなど、都市は夜間に向けても活動の場を広げていく。19世紀半ばから20世紀初頭、産業経済は生産拡大の一途を辿ると、イギリスは軍事力・経済力を背景に、「世界の工場」として、名実ともに世界に君臨。後世、パックス・ブルタニカと呼ばれる時代を築く。この時代ロンドンは、大英帝国の都(図7)として、世界のかじ取り役を担うことになる。

写真3 ロンドンのスモッグ

出典:「60年前のイギリスの霧の原因、現代の研究でようやく明らかに」挿入図

(https://www.gizmodo.jp/2017/01/we-finally-know-how-londons-famous-killer-fog-formed.html)

出典:「60年前のイギリスの霧の原因、現代の研究でようやく明らかに」挿入図

(https://www.gizmodo.jp/2017/01/we-finally-know-how-londons-famous-killer-fog-formed.html)

しかし、産業革命に伴う工業化の進展と、石炭燃料の利用拡大に伴い、石炭を燃やした後に残る煙や煤が、霧に混じり地表近くに滞留、スモッグ(自然発生した霧の下、硫酸塩がこの細かな水滴の中で、二酸化硫黄と二酸化窒素の化学相互作用によりできる)を生成、この霧に含まれる水分が乾くと、酸が濃縮され高濃度の硫酸粒子「pH2」を生む。これが人の肺などに触れると、呼吸器疾患などの健康被害をもたらす。ロンドンでは1850~1950年代までの100年間に、大規模なスモッグの発生は10回ほどを数え、1873年と1892年には多くの人と家畜の生命を奪った。

そして1952年、スモッグによる健康被害としては、最大規模のものがもたらされる。12月初め、空は黄色ばみ、市街には腐った卵のような臭いが漂った。翌日も、ゴミのような悪臭が漂い。この状況は5日間も続き、息を吸うのも躊躇われた。この時のスモッグは、前方が見えなくなり、自動車等も運転できないほどで、特に東部の工業・港湾地帯では、自分の足元さえも見えない状況だった(写真3)。そしてスモッグは建物の内側にまで入り込み、コンサート会場や映画館では、舞台やスクリーンが見えず、上演や上映が中止された。また、住宅にも侵入してきたため、人びとは目やのど、鼻を痛め、咳が止まらなくなった。

この大スモッグの影響で、病院には気管支炎、気管支肺炎、心臓病などの重症患者が次々と運び込まれた。そして老人や子ども、慢性疾患を抱える患者を中心に、15万人もの人びとが入院。この5日間で、約4,000人が亡くなった。さらにその数週間後には、約8,000人が死亡。死者の数は合計約12,000人を数えた。こののちロンドンでは1954年に「ロンドン市法」を、またイギリスは1956年と1968年に「大気浄化法」を整え、石炭を使った暖炉の使用や、工場の煤を含んだ煙の排出を制限する。こうして暖房用燃料などが、石炭から天然ガスへと転換が進むと、大気汚染は徐々に改善されていく。

図8 大ロンドン、土地利用と高速道路網図

出典:「地理おた部、高校地理お助け部 Twitter」挿入図

(https://twitter.com/geographybu/status/1346825502741336064?lang=gu)

出典:「地理おた部、高校地理お助け部 Twitter」挿入図

(https://twitter.com/geographybu/status/1346825502741336064?lang=gu)

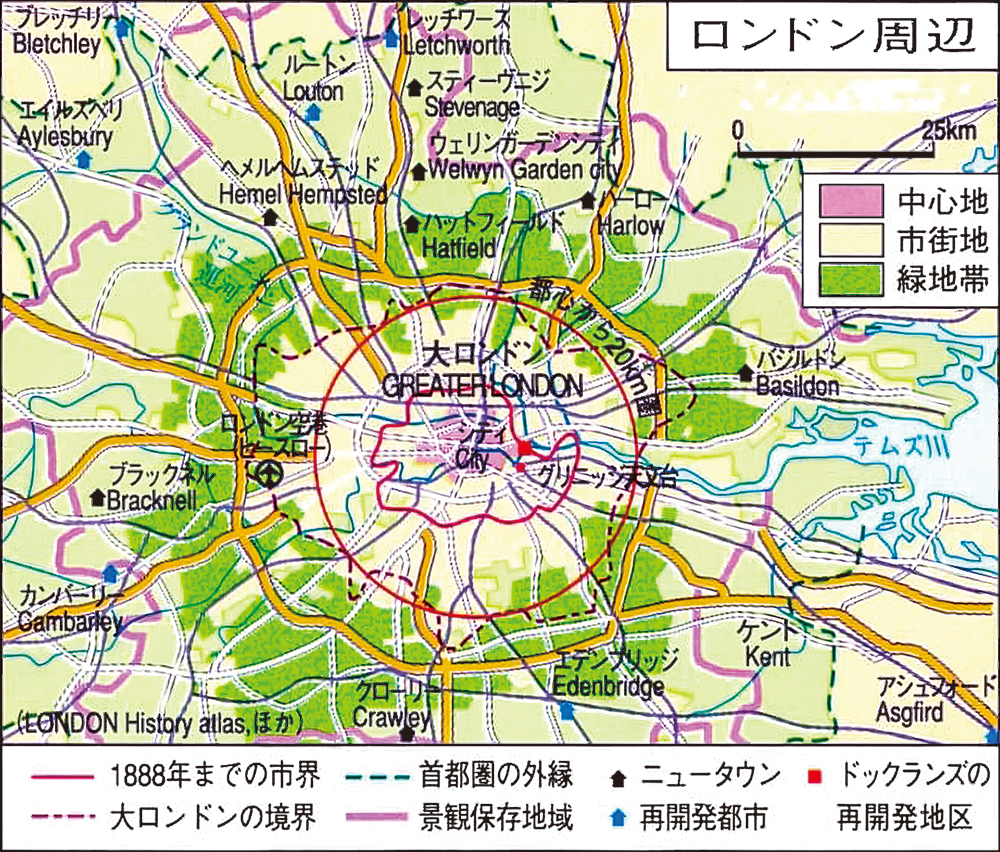

第二次世界大戦後の1947年、ロンドンは、GLC(大ロンドン委員会)より提案された大ロンドン計画(目標人口1,000万人)、グリーンベルト構想の具体化に入る。すなわち、市街地の無秩序なスプロール化を抑制するため、都心から20~30km圏に農地や森林、また牧草地や公園などの緑地帯を配置し、開発を抑制したうえで、都市中心部において過密状況を解消するべく、建物の中高層化を進め土地を密度高く利用する。一方、郊外部は低層建物を中心に、ハーロウ、スティーブニッジなどに例をみるように、人口8〜10万人規模のニュータウンを整備し、低密度な市街の形成に入る(図8)。そうして整備されたロンドンの中心市街をみると、建物がぎっしり密集し建っているが、パリと比べると道路幅の割に建物は低く、街全体的には開放感が感じられる。また、都心から郊外に向かうと、東京のように徐々に閑散となっていく(写真4)。

ロンドンは産業都市化過程において、人口・産業の急激な集中をうけ市街の整備が大混乱した。都市の機能性の発揮どころではなく、市民の生命や健康の確保において、深刻な事態を迎えた。このように急激で大規模な都市の変化に対しては、都市の成長拡大を適切に管理する必要があり、産業経済政策とも連携を図り、立地規制や開発規制を導入、建築等の制御を行うとともに、必要な都市施設や緑地を整備するべく、問題の緊急性や重要度に応じ、法規制や行政指導など適切な対応を積極果敢に講じ、問題の発生を未然に防ぐことが肝要となる。

Column 1

産業革命への道

【ルネサンスと宗教・政治上の革新】飢饉、戦乱、そして疫病の流行により、死が日常化する14〜16世紀、ルネサンス(人間尊重)の流れの中で、「生きる」ことの意義を、キリスト教以前の古代ギリシア・ローマ文化に求め、人間と神との関係を再発見、宗教改革へと進む西欧。16世紀、免罪符の発行により、不正な資金を得る教会(カトリック)に異議を唱え、ルターが出る。続いて1536年、カルヴァンにより新教(プロテスタント)教義の体系化が図られると、新教徒は、当時、実用化なった活版印刷機を用い、聖書を出版・普及、堕落した教会(司教)に代わり、聖書そのものに神の教えを求める。そうして合理的な思想・精神が広まっていく。

こうした流れの中、イングランドでは1642〜49年のピューリタン革命により、議会指導者クロムウェルが、政治主導権を握り国王を追放。1651年に航海条例を制定し、オランダの中継貿易を抑制。1654年には、オランダなどとの戦争に向け、軍事費を調達するべく消費税を導入する。

オランダは、これに対抗し1688年、イングランドに侵攻、翌1689年には国王を追放すると(名誉革命)、オランダ総督(元首)ウィレム三世は、夫妻(妻は元イングランド国王ヨーク公の娘)で、イングランドの新国王(1672–1702)に迎えられ、同君連合を形成する。こうして政治形態は、王政と議会制民主主義とが調和した、立憲君主制「君主は君臨すれども統治せず」へとかわり、資本主義経済体制の構築へと向かう。

【軍事&財政制度の確立と国民国家の形成】

新国王ウィリアム(ウィレム)三世は、英蘭艦隊はみなイングランド国王の指示に従うこととし、オランダ海軍はイングランド海軍の60%規模に抑えられる。また、オランダは港の水深が浅いことから、常設の大艦隊を持てず、軍船の火砲も貧弱であったことから、1720年頃より次第に植民地獲得競争に後れを取り、商業・貿易など経済活動が低調となる。

資本主義の三大要素は、「土地・労働・資本」。しかし、欧州の土地は痩せ(大河が流れ肥沃な土地が広がる中国の地では、品種改良や二期作・二毛作が進み、欧州の13倍の収穫率を誇った)、荒れ地の多いイギリスでは、農業生産に多くを期待することができない。また、貿易も羊毛のほか売る商品もなかった。そこで植民地の獲得と、その地の産物を用いた付加価値創造が課題となる。イギリスは先行するオランダに学び、海外に新天地を求め、軍事・財政制度を確立、軍事力を強化し海外貿易や植民地の獲得競争に力を入れる。すなわち、1694年、中央銀行を設立し国債を発行(商業・貿易の繁栄による消費税や関税収入で償還)、議会が債務保証(国債の借換えを含め)することで、臨機応変に戦費を調達していった。

イギリスは、1707年にイングランドとスコットランドが合同(1800年にはアイルランドとも合同)、中央集権国家を形成し財政基盤の強化を図る。一方、オランダは連邦共和国で、軍事費には州ごとの公債を充てていたため、国の財政基盤は弱く臨機の対応にも欠けた。また、イギリスは国債償還に向け、国民に税を課すが、その対象区域(国家の範囲)に暮らす者を国民とし、税負担の義務を負わせる。すなわち、国債発行→軍事力増強→植民地拡大→商業・貿易の隆盛→税収増→国債償還という動きの中で、国は富を増し、民は重税に耐えながら国民意識を育て、17〜18世紀、近代国家として国民国家を確立する。

【植民地の拡大と三角貿易】

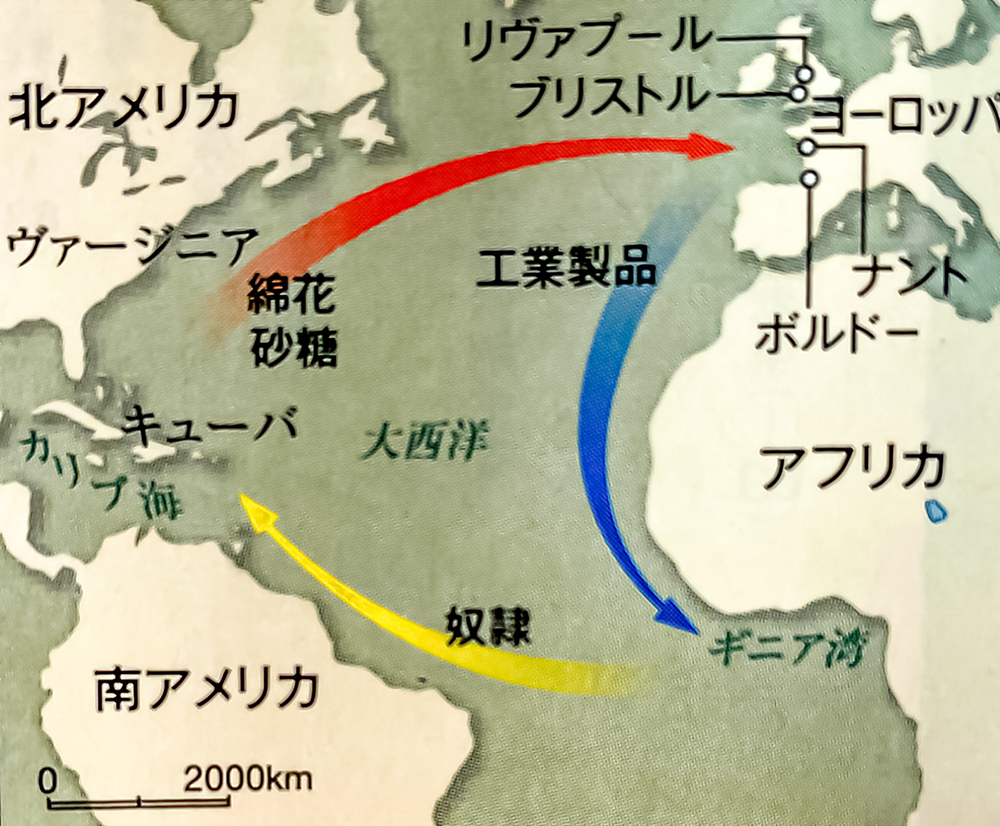

イギリスは合同により、連合型の王国を形成すると、海軍は戦力を増し、フランスなどとの植民地獲得競争に勝利。生活水準の向上に寄与する土地を、本国の外に広げることで人口を養い、マルサスの罠を逃れ、海洋帝国として覇権を確立する(イギリスは、この植民地を活用した三角貿易(図3、17世紀後半~18世紀後半)により富を築き、資本力を高める)。

この少し前の近代小氷期(16世紀半ば~17世紀後半)、イギリスは、この時期、唯一の産業ともいえる毛織物を工場制手工業として生産・輸出していたが、17世紀後半以降、吸湿性・耐久性に優れ、軽くて透き通り、好きな色に染められるなど、優れた性質を持つインド産の綿織物(キャラコ)に競い負けるようになる。そこで産業立国として付加価値創造をめざすイギリスは、植民地を活用し西アフリカの奴隷を新大陸アメリカ(カリブ含む)に送り、そこで綿花を栽培(綿花は熱帯・亜熱帯の産物で、イギリス本土では生産できない)。これを本国に持ち込み、インドと競い綿織物の生産に入る。その後、イギリスは広大な市場をもつインドと中国の間でも、三角貿易を行い富を増大させる。

【技術開発と機械化】

しかし、イギリス産綿織物の品質は安定せず、相次ぐ戦争や疫病の流行で人口が減少、労働者の賃金上昇もあり、価格面においてもインド綿に見劣りした。そこでイギリスは、蓄積した資本の一部を研究開発に振り向け、工業技術を獲得し産業の機械化を図り、品質の安定化と大量生産による製品のコストダウンをめざす。具体には、1733年に綿糸生産において、横糸を簡単に通せる「飛び杼」を発明。すると今度は糸の不足が起こり、紡績機械「ジェニー紡績機」が発明される。そして動力として炭鉱での湧水排水用に蒸気機関が開発されると、これを綿工業に導入し活用、工場の機械化を進める。また、製鉄に関係する鉄鉱石と石炭には恵まれていたイギリスは、コークス(石炭を蒸し焼きにしたもので、発熱量が高く煙が出にくい)を活用し、高炉式製鉄法を確立すると、鉄の造形が容易となる。これをうけ1814年には綿製品を工場から港へと運ぶ蒸気機関車が製造され、続いて1825年には鉄道も整備される。その後、蒸気船が外洋航路で国々の間を結び、1860年以降、外洋に張り巡らされた海底ケーブル網が、世界の情勢や物の動きを迅速に伝えると、的確な通商活動が可能となる。

【工業社会の形成】

こうして工業技術を適用した生産・輸送の合理化により、競争力を増したイギリス産業は、市場を席捲、内外の需要拡大をうけ、商業・貿易の隆盛→資本の蓄積→科学研究・技術開発の進展という、好循環を繰り返し、工場の機械化・大規模化に加え、夜間照明(18世紀末にガス灯を開発、19世紀初頭には街を照らす)や新たな動力エネルギー(水力、風力→蒸気機関)の導入、また船や鉄道など輸送機械(船、馬車→蒸気船、鉄道)にも、技術革新・機械化の波が及ぶ。こうしてさまざまな分野で工業化(機械化)が連鎖的に進展する18世紀後半〜19世紀前半、イギリスは、世界に先駆け産業革命が成り、人びとの暮らしは便利で豊かになっていく。

イギリスは合同により、連合型の王国を形成すると、海軍は戦力を増し、フランスなどとの植民地獲得競争に勝利。生活水準の向上に寄与する土地を、本国の外に広げることで人口を養い、マルサスの罠を逃れ、海洋帝国として覇権を確立する(イギリスは、この植民地を活用した三角貿易(図3、17世紀後半~18世紀後半)により富を築き、資本力を高める)。

この少し前の近代小氷期(16世紀半ば~17世紀後半)、イギリスは、この時期、唯一の産業ともいえる毛織物を工場制手工業として生産・輸出していたが、17世紀後半以降、吸湿性・耐久性に優れ、軽くて透き通り、好きな色に染められるなど、優れた性質を持つインド産の綿織物(キャラコ)に競い負けるようになる。そこで産業立国として付加価値創造をめざすイギリスは、植民地を活用し西アフリカの奴隷を新大陸アメリカ(カリブ含む)に送り、そこで綿花を栽培(綿花は熱帯・亜熱帯の産物で、イギリス本土では生産できない)。これを本国に持ち込み、インドと競い綿織物の生産に入る。その後、イギリスは広大な市場をもつインドと中国の間でも、三角貿易を行い富を増大させる。

【技術開発と機械化】

しかし、イギリス産綿織物の品質は安定せず、相次ぐ戦争や疫病の流行で人口が減少、労働者の賃金上昇もあり、価格面においてもインド綿に見劣りした。そこでイギリスは、蓄積した資本の一部を研究開発に振り向け、工業技術を獲得し産業の機械化を図り、品質の安定化と大量生産による製品のコストダウンをめざす。具体には、1733年に綿糸生産において、横糸を簡単に通せる「飛び杼」を発明。すると今度は糸の不足が起こり、紡績機械「ジェニー紡績機」が発明される。そして動力として炭鉱での湧水排水用に蒸気機関が開発されると、これを綿工業に導入し活用、工場の機械化を進める。また、製鉄に関係する鉄鉱石と石炭には恵まれていたイギリスは、コークス(石炭を蒸し焼きにしたもので、発熱量が高く煙が出にくい)を活用し、高炉式製鉄法を確立すると、鉄の造形が容易となる。これをうけ1814年には綿製品を工場から港へと運ぶ蒸気機関車が製造され、続いて1825年には鉄道も整備される。その後、蒸気船が外洋航路で国々の間を結び、1860年以降、外洋に張り巡らされた海底ケーブル網が、世界の情勢や物の動きを迅速に伝えると、的確な通商活動が可能となる。

【工業社会の形成】

こうして工業技術を適用した生産・輸送の合理化により、競争力を増したイギリス産業は、市場を席捲、内外の需要拡大をうけ、商業・貿易の隆盛→資本の蓄積→科学研究・技術開発の進展という、好循環を繰り返し、工場の機械化・大規模化に加え、夜間照明(18世紀末にガス灯を開発、19世紀初頭には街を照らす)や新たな動力エネルギー(水力、風力→蒸気機関)の導入、また船や鉄道など輸送機械(船、馬車→蒸気船、鉄道)にも、技術革新・機械化の波が及ぶ。こうしてさまざまな分野で工業化(機械化)が連鎖的に進展する18世紀後半〜19世紀前半、イギリスは、世界に先駆け産業革命が成り、人びとの暮らしは便利で豊かになっていく。

Column 2

【大英帝国の衰退】

18世紀、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に学んだイギリスであるが、19世紀末に経済力でアメリカに抜かれ、海外植民地の相次ぐ独立による税収減で国家財政は縮小、これに伴い傭兵も数を減らし軍事力が低下、また労使紛争の激化に伴う、戦後の福祉国家化施策「ゆりかごから墓場まで」で、国民が3Kを回避するなどして働く意欲を低下させる。さらに、2度の大戦によるエリート層の喪失と、膨大な借款が影響し、覇権はアメリカへと移る。帝国衰退のパターンは、これまでと同様であるが、旧植民地などにおける、英国文化(英語、法制)の浸透や、企業資本の蓄積により、国力の衰退は緩やかなものとなっている。

[参考文献]

柴田徳衛『世界の都市をめぐって』岩波新書、1973年

中西輝政『大英帝国衰亡史』PHP研究所、1997年

小林章夫『図説ロンドン都市物語 パブとコーヒーハウス』河出書房新社、1998年

小林章夫『ロンドン・シティ物語』東洋経済新報社、2000年

指昭博『図説イギリスの歴史』河出書房新社、2002年

伊野瀬久美恵『興亡の世界史 第16巻 大英帝国という経験』講談社、2007年──殖民地アメリカの喪失から、英国のアイデンティティをいかに修正していったかがわかる。

羽田正『興亡の世界史 第15巻 東インド会社とアジアの海』講談社、2007年──東インド会社の実態がわかる。

長谷川輝夫・大久保桂子・土肥恒之『世界の歴史17 ヨーロッパ近世の開花』中央公論新社、2009年

谷川稔・北原敦・鈴木健夫・村岡健次『世界の歴史22 近代ヨーロッパの情熱と苦悩』中央公論新社、2009年

マット・リドレー『繁栄[上・下]』早川書房、2010年──人類10万年の歴史を振り返ると、繁栄は時間の節約で、それは交換と専門化による集団的知性の獲得にあるとする。

秋田茂『イギリス帝国の歴史 アジアから考える』中公新書2167、中央公論新社、2012年。大英帝国のグローバルな世界戦略が理解できる。

グレン・ハバード&ティム・ケイン『なぜ大国は衰退するのか 古代ローマから現代まで』日経ビジネス人文庫、日本経済新聞出版社、2019年

ポール・モーランド『人口で語る世界史』文藝春秋、2019年──人口動態は、出生率、死亡率、成人の寿命、出産可能な女性人口で決まり、人口と経済の発展は相互に作用するとしている。

神野正史『日経ビジネス文庫 30の都市からよむ世界史』日本経済新聞出版社、2019年

ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/wiki/ロンドン)

18世紀、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に学んだイギリスであるが、19世紀末に経済力でアメリカに抜かれ、海外植民地の相次ぐ独立による税収減で国家財政は縮小、これに伴い傭兵も数を減らし軍事力が低下、また労使紛争の激化に伴う、戦後の福祉国家化施策「ゆりかごから墓場まで」で、国民が3Kを回避するなどして働く意欲を低下させる。さらに、2度の大戦によるエリート層の喪失と、膨大な借款が影響し、覇権はアメリカへと移る。帝国衰退のパターンは、これまでと同様であるが、旧植民地などにおける、英国文化(英語、法制)の浸透や、企業資本の蓄積により、国力の衰退は緩やかなものとなっている。

[参考文献]

柴田徳衛『世界の都市をめぐって』岩波新書、1973年

中西輝政『大英帝国衰亡史』PHP研究所、1997年

小林章夫『図説ロンドン都市物語 パブとコーヒーハウス』河出書房新社、1998年

小林章夫『ロンドン・シティ物語』東洋経済新報社、2000年

指昭博『図説イギリスの歴史』河出書房新社、2002年

伊野瀬久美恵『興亡の世界史 第16巻 大英帝国という経験』講談社、2007年──殖民地アメリカの喪失から、英国のアイデンティティをいかに修正していったかがわかる。

羽田正『興亡の世界史 第15巻 東インド会社とアジアの海』講談社、2007年──東インド会社の実態がわかる。

長谷川輝夫・大久保桂子・土肥恒之『世界の歴史17 ヨーロッパ近世の開花』中央公論新社、2009年

谷川稔・北原敦・鈴木健夫・村岡健次『世界の歴史22 近代ヨーロッパの情熱と苦悩』中央公論新社、2009年

マット・リドレー『繁栄[上・下]』早川書房、2010年──人類10万年の歴史を振り返ると、繁栄は時間の節約で、それは交換と専門化による集団的知性の獲得にあるとする。

秋田茂『イギリス帝国の歴史 アジアから考える』中公新書2167、中央公論新社、2012年。大英帝国のグローバルな世界戦略が理解できる。

グレン・ハバード&ティム・ケイン『なぜ大国は衰退するのか 古代ローマから現代まで』日経ビジネス人文庫、日本経済新聞出版社、2019年

ポール・モーランド『人口で語る世界史』文藝春秋、2019年──人口動態は、出生率、死亡率、成人の寿命、出産可能な女性人口で決まり、人口と経済の発展は相互に作用するとしている。

神野正史『日経ビジネス文庫 30の都市からよむ世界史』日本経済新聞出版社、2019年

ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/wiki/ロンドン)

河村 茂(かわむら・しげる)

都市建築研究会代表幹事、博士(工学)

1949年東京都生まれ/1972年 日本大学理工学部建築学科卒業/都・区・都市公団(土地利用、再開発、開発企画、建築指導など)、東京芸術大学非常勤講師(建築社会制度)/現在、(一財)日本建築設備・昇降機センター常務理事など/単著『日本の首都江戸・東京 都市づくり物語』、『建築からのまちづくり』、共著『日本近代建築法制の100年』など

1949年東京都生まれ/1972年 日本大学理工学部建築学科卒業/都・区・都市公団(土地利用、再開発、開発企画、建築指導など)、東京芸術大学非常勤講師(建築社会制度)/現在、(一財)日本建築設備・昇降機センター常務理事など/単著『日本の首都江戸・東京 都市づくり物語』、『建築からのまちづくり』、共著『日本近代建築法制の100年』など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:都市の歴史